崇祯十七年(1644年)三月十八日,李自成义军攻入了北京城。次日清晨,大明王朝最后一位皇帝朱由检在煤山(今北京景山公园)自缢殉国。面对着社稷沦丧的惨境,左都督刘岱将全家老小百余口召集到一起,向着宫中方向拜了几拜,随即点火自焚,刘家阖门殉难。

清道光二十五年(1845年)进士徐鼒曾经编纂了一部编年纪事体的南明史:《小腆纪年》,他认为刘岱并非殉难,而是被李自成义军“追赃掠死”。不过在乾隆四十一年(1776年)编纂的《钦定胜朝殉节诸臣录》中,却明白无误地记上了刘岱的名字。

刘岱在明末的历史中并不出名,他之所以能够官居正一品的左都督,全靠着亲姐姐:明神宗昭妃刘氏。刘氏的经历非常传奇,她是明代历史上第一个,也是唯一一个入住慈宁宫的皇太妃。慈宁宫是皇太后的居所,那么刘太妃凭什么入住呢?

自明武宗朱厚照起,皇帝在即位后海选皇后之时,一般都会按照一后二妃的标准,即皇后一人,妃子二人。正德元年(1506年)武宗大婚,册立皇后夏氏,册封德妃吴氏和贤妃沈氏。嘉靖元年(1522年)世宗朱厚熜大婚,册立皇后陈氏,册封恭妃文氏和顺妃张氏。

穆宗朱载坖即位的时候已经三十岁,自然无需海选皇后。而神宗朱翊钧即位之时年仅十岁,朝廷在万历五年(1577年)举行海选,并于万历六年(1578年)二月册立皇后王氏,三月册封昭妃刘氏和宜妃杨氏。

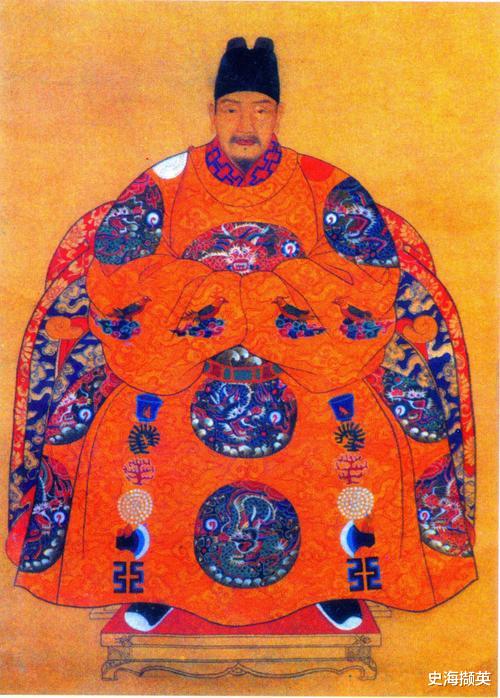

朱翊钧

刘氏,河南陕县(今属河南三门峡市)人,生于嘉靖四十年(1561年)正月初九日。祖父刘钿商人出身,在被册封为昭妃之后,其父刘应节才被封为锦衣卫正千户带俸。来看看册封刘氏的册文都写了些什么:“咨尔刘氏柔嘉为性,贞静自持。礼度夙闲,动有珩璜之节。言容纯备,行符图史之规。爰副长乐之简抡,俾翌坤宁之教范。兹特封尔为昭妃。象应四星,丽紫垣而耀彩。荣先九御,炜彤管以流芳。服此宠光,迪惟淑慎。尚祗勤于夙夜,用集庆于家邦。钦哉。”

和另一位宜妃杨氏的册文相比,似乎杨氏更偏重于美貌,而刘氏则偏重于品行。

两场国丧明神宗朱翊钧是明代历史上在位时间最长的皇帝,而他的皇后王氏也是在位时间最长的皇后。然而这一切,终有结束的那一天。

万历四十八年(1620年)四月初七日,王皇后崩逝,享年五十七岁,谥曰“孝端”。七月二十一日,神宗朱翊钧驾崩,享年五十八岁。战战兢兢了二十年的皇太子朱常洛终于等到了即位登基的这一天,然而神宗临终前却给他交代了一件事,让他给郑皇贵妃一个皇后的名分。

新天子很头疼,郑皇贵妃是福王朱常洵的生母,这些年为了夺嫡可谓是耍尽了手段。父皇给她一个皇后的名分,是打算让她以后用皇太后的身份继续作妖吗?而一手扶持朱常洛上台的文官们自然都明白皇帝的心思,礼部左侍郎孙如游立刻跳出来反对,认为新天子生母王皇贵妃都还没追尊为皇后,郑氏算哪根葱?孙侍郎给了一句振聋发聩的话:“若义不可行,则遵命非孝,遵礼为孝”。

然而谁都没有想到,新天子即位刚满一个月,突然就在九月初一日暴崩,享年三十九岁,谥曰“崇天契道英睿恭纯宪文景武渊仁懿孝贞皇帝”,庙号“光宗”。由于时间仓促,在这一个月的时间内,光宗仅仅给嫡母孝端皇后上了尊谥“孝端贞恪庄惠仁明媲天毓圣显皇后”,同时追尊生母王皇贵妃为“孝靖温懿敬让贞慈参天胤圣皇太后”,尚未来得及册立自己的皇后。光宗晏驾前两日,曾经催促礼部尽快册封自己最宠爱的选侍李氏为皇贵妃,却被一顿太极推手给挡了回来:“礼部题:奉圣谕选侍李氏进封皇贵妃,业行钦天监选日。昨又面承天语,自当仰体速行。但前谕上孝端显皇后、孝靖皇太后尊谥,加封恭靖郭元妃、昭肃王才人为皇后,皆未经告竣。以先后次序酌之,宜俟四大礼行后方可议及。”

朱由校

光宗驾崩后,为了控制皇长子朱由校,即日后的明熹宗,文官们联合司礼监太监王安,和郑皇贵妃、李选侍搞了一场“移宫案”,最终大获全胜。

山中无老虎九月初六日,皇长子朱由校即位。而在政治斗争中失败的郑皇贵妃和李选侍,则分别移居仁寿宫和大内仁寿殿,相当于就此失势。然而新天子已经年满十六岁,马上就要准备大婚,可是谁来帮他主婚呢?

朱由校的祖父神宗朱翊钧、嫡祖母孝端显皇后王氏、亲祖母孝靖皇太后王氏,父亲光宗朱常洛、嫡母孝元贞皇后郭氏、生母孝和皇太后王氏都已经崩逝,养母李选侍和祖父后宫中地位第二高的郑皇贵妃已经被打入冷宫,这可怎么办?

当时在宫中辈分最高的一位嫔妃,是朱由校曾祖父明穆宗的惠妃马氏。除此之外,就以神宗当年一后二妃中的昭妃刘氏资历最深(杨宜妃早已薨逝)。对于文官们来说,马惠妃是曾祖母辈,说实话离得有些远了。而刘昭妃资历深、背景浅、品行好,不但是祖母辈还没有子嗣,显然更为合适。于是在回复工科给事中李春烨的问题“冠婚大典何所禀命”之时,熹宗明确表示,就由刘昭妃做主:“得旨:冠婚大礼宜有禀命。神庙昭妃乃皇考尊行,朕预遣官启知矣。”

到了天启元年(1621年)三月,为了抬举刘昭妃,熹宗又封其亲弟弟刘岱为锦衣卫指挥使。当年四月举行了册立皇后张氏的大典,而这位皇后在慈宁宫中的行礼对象,自然只能是刘昭妃。

慈宁宫

据《酌中志》的记载,熹宗即位不久,刘昭妃就搬到了慈宁宫中居住,正式履行其代理皇太后的职责:“先帝登极,复迁郑老娘娘于一号殿之仁寿宫,请神庙东宫昭妃刘老娘娘于慈宁宫居住。”《酌中志》的作者刘若愚在宫中数十年,本人又颇通文学,所以这本著作的史料价值非常高。

有尊号的太妃大婚仪式告成之后,熹宗总感觉缺了些什么。想了很久才突然意识到,昭妃这位刘老娘娘没有尊号。在明代,只有皇太后或者太皇太后才能有尊号。但是现在情况特殊,刘昭妃若是没有尊号,岂不是和寻常妃嫔毫无区别?熹宗随即在六月给内阁传口谕,让他们速速拟定昭妃的尊号:“丙戌,谕内阁:‘朕今婚礼告成,普天同庆。朕思皇祖母昭妃眷顾慈恩,感戴无极。理宜称上尊号,以显朕孝诚至意。卿等传示礼部查照旧制,隆重典礼,具仪来看。’”

礼部的动作很麻利,马上就给了皇帝两个备选:宣懿和庄顺。生怕熹宗看不懂,还贴心地做了备注:圣善周闻曰宣、周性纯淑曰懿,慈和偏服曰庄、履正志和曰顺。熹宗动作也很快,当年七月就给庶祖母刘氏上尊号为“宣懿昭妃”。

天启六年(1626年)六月,熹宗下旨为唯一的弟弟,信王朱由检选婚。在礼部报上来的七十七名候选女子之中,宣懿昭妃一眼就看中了原籍苏州府吴县(今江苏苏州)的周氏。在熹宗皇后张氏看来,周氏有些瘦弱,似乎不是王妃的最佳人选。但刘太妃认为周氏很有潜力,最终一锤定音将其选为信王妃:“懿安疑后弱,昭妃曰:‘今虽弱,后必长大。’因册为信王妃。”

寿考令终天启七年(1627年)八月二十二日,明熹宗朱由校驾崩,年仅二十三岁。因熹宗无嗣,故而由信王朱由检以兄终弟及的方式入继大统,被刘太妃看重的周氏则被册立为皇后。

朱由检

因为这一层关系,新天子对于刘氏非常尊重,礼节上做得也很到位,《明史》记载了一个故事。说的是有一次皇帝前去拜见太妃,由于平时公务过于繁忙,坐着的时候就睡着了。“庄烈帝礼事之如大母。尝以岁朝朝见,帝就便坐,俄假寐。太后戒勿惊,命尚衣谨护之。顷之,帝觉,摄衣冠起谢曰:‘神祖时海内少事;今苦多难,两夜省文书,未尝交睫,在太妃前,困不自持如此。’太妃为之泣下。”

崇祯十三年(1640年)正月初九日,是刘太妃八十大寿的好日子。为了喜上加喜,崇祯帝不但给刘氏的尊号加了两个字,还正式称呼其为皇太妃,即“宣懿惠康皇太妃”。生日当天,皇帝带着正宫周皇后,东宫田贵妃、西宫袁贵妃,皇太子朱慈烺、定王朱慈炯、永王朱慈炤,以及长平公主和昭仁公主,一起前往慈宁宫为太妃祝寿。等到皇帝回乾清宫,周皇后等人留下来陪太妃过寿辰,再加上赶来祝贺的熹宗懿安张皇后,神宗周端妃,光宗傅懿妃、李康妃,熹宗范贵妃、任贵妃等人,“上于太妃前庆祝八旬,行四拜礼,奉礼物再行一拜礼。坤宁宫周皇后、承乾宫田妃、翊坤宫袁妃各具起顶冠、鞠衣,行四拜礼。皇太子具常服,率弟行四拜礼。皇长女、二女行四拜礼。”当天的慈宁宫中可谓是热闹非凡。

崇祯十五年(1642年),刘太妃薨逝,享年八十二岁,葬于银钱山,即位于今北京昌平十三陵景区内的神宗四妃墓。

神宗四妃墓

通过对各家史料的梳理,《明史》中对于刘昭妃的记载存在着一定的错误。首先刘氏住在慈宁宫不假,但是“掌太后玺”这一点要打一个问号。比如《天启起居注》里面就明确写明,刘氏有自己“宣懿昭妃”的金册金宝。换句话说,她就算要盖章,那也是用自己宣懿昭妃的金宝。毕竟刘氏既不是皇后,也不是嗣君的生母,她只是住在慈宁宫代行部分皇太后的职责而已。

其次《明史》认为刘氏去世的时候享年八十六岁,这个也有些问题,原因有两个。一来《思陵典礼纪》中明确记载崇祯十三年是刘氏的八旬之寿,则其两年后去世,当享年八十二岁。这部书的作者孙承泽是崇祯四年(1631年)进士,在明亡之前官居刑科都给事中,算是一位明末历史的亲历者。二来刘氏若是八十六岁薨逝,出生之年应为嘉靖三十六年(1557年)。则其选秀入宫时候的年龄为二十二岁,比神宗足足大了六岁,显然有问题。

无论如何,由于两任大明皇帝接连驾崩,连带着嗣君嫡母、生母、嫡祖母、亲祖母全都不在人世,经过一番激烈的政治斗争,给了无欲无求的刘昭妃一个后宫管事的机会,也让她成为了明朝历史上空前绝后的皇太妃。更为神奇的是,刘太妃在大明灭亡前两年薨逝,既享有身后哀荣,又不至于亲眼目睹社稷沦丧,可谓是大幸。