如果说,1927年是中国共产党满怀理想与希望,却遭到以蒋介石为首的国民党人背叛迎头一击的一年,那么1934年第5次反“围剿”的失败,这一次的失败对于中央红军来说无疑是痛苦的。

红军的武装力量本就弱于国民党军队,即使中央红军很快开始了战略转移,但依旧遭到国民党军队和各地军阀地主的围追堵截。

在这样的背景下,长征途中,遵义会议的拨乱反正无疑是有着无比重要意义的。

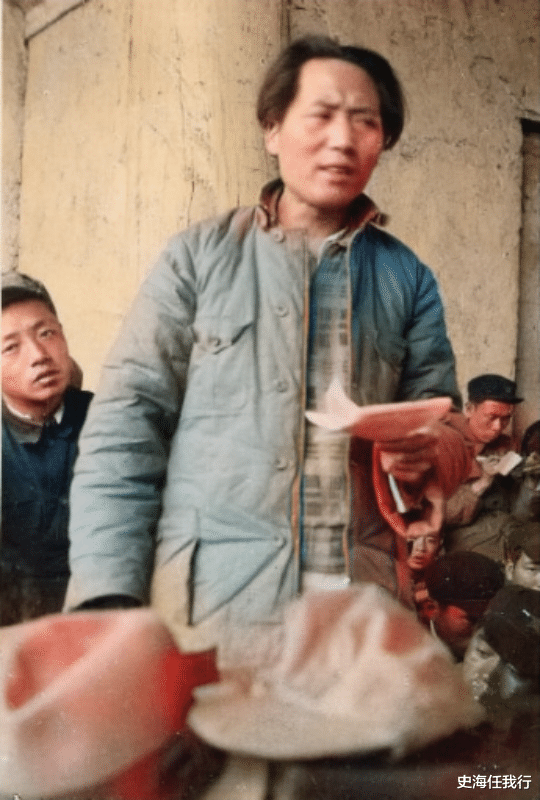

正是由于在遵义会议上,确立了以毛主席为核心的,党中央的正确领导队伍,在接下来的革命事业中,才不会出现将别国经验生搬硬套到中国土地上的情况。

但是,即使在秋收起义、建立井冈山革命根据地,以及前几次反围剿中,毛主席已经用自己的行动证明了自己在指挥上的优秀才能,在当时的红军队伍中,依旧是以共产国际指派来的人作为第一领导。

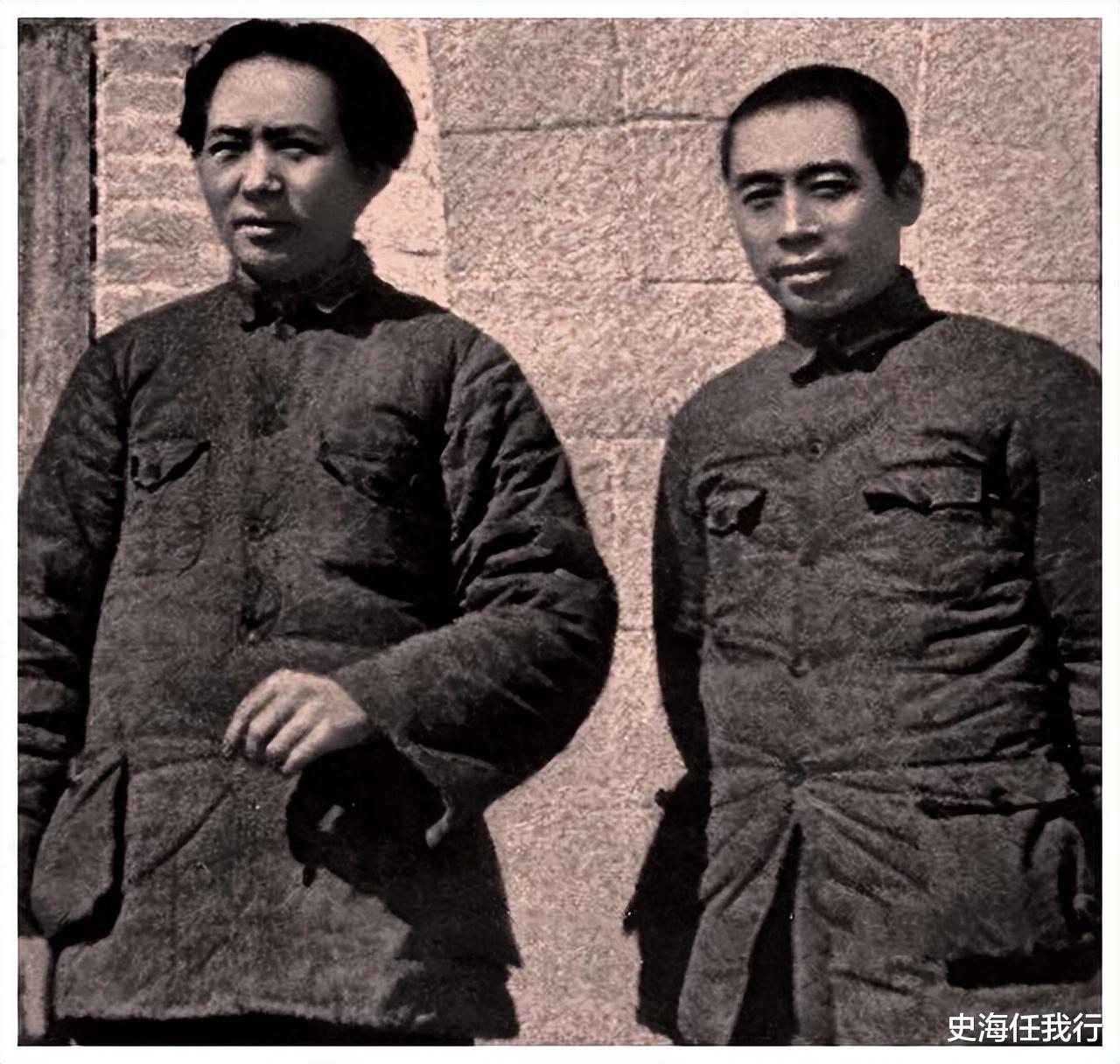

在遵义会议上,有一个人极力促成了毛主席的领导地位,也投出了关键的一票,这个人就是王稼祥。

王稼祥是什么人?他又在这其中做了什么呢?

王稼祥出生于1906年,他的家乡在安徽省泾县桃花潭镇,因为幼时家境很好,所以他从小就能受到良好的教育,也在那个国家危亡之时,怀揣着济世救国的理想。

十八岁那年,王稼祥考入了安徽省芜湖圣雅阁中学,在那里,他认识了很多怀有救国济世情怀的同学,并且接触到了许多新思想。

作为一个不到20的年轻人,王稼祥很快就受到进步学生和进步思想的影响,并且还在一年后走上街头,参加了学生运动。

除了学生运动以外,王稼祥也用自己的双眼见证了帝国主义国家对中国的压迫和蚕食,深深的意识到现有的政府不能领导人民走向胜利。

这也让他开始思考,孙中山先生所倡导的三民主义,真的能够救国家于危亡吗?

基于这样的思考,在接触了共产主义以后,王稼祥就深深的意识到,相比于国民党,共产主义更有可能救中国。不久后他就加入了共产主义青年团。

但王稼祥做的不止于此,在加入共青团以后,王稼祥对于共产主义有了更深的理解,但也有了更强烈的求知之心,那一年冬天,他决定赴苏留学。

就像是唐朝的玄奘法师想要求取真经一样,王稼祥也想要在苏联学到足够的革命知识,好回到国家,把自己的祖国从受到帝国主义压迫的困境中解救出来。

这一趟赴苏之行,就过去了整整5年。五年里,他在苏联刻苦求学,但中国的革命局势却发生了难以想象的变化。

1925年王稼祥赴苏联的时候,国内的共产主义事业才刚刚兴起。

不久之后,国共开始第1次合作,开展土地革命,又在1927年在蒋介石的反革命政变下,遭到国民党的清算和打压。

等到王稼祥从苏联回国的时候,红军不但已经建立起了井冈山革命根据地,也已经正式有了自己的武装部队。

也正是在王稼祥回到国内那一年,蒋介石取得了中原战争的胜利,算是真正在山头林立的国民党内部取得了主事的权利。

1930年蒋介石将目光落到共产党的身上,正式对这个眼中钉、肉中刺,展开了所谓的“围剿”。

王稼祥早在两年前就已经在苏联加入了中国共产党,1928年整个中国大地还笼罩在国民党的白色恐怖之下,王稼祥于此时入党,可以说是革命之心坚贞虔诚。

回到国内以后,因为没有武装斗争的经验,他一开始从事的是文化宣传工作,在1931年年初,曾作为《红旗》和《实话》的总编辑,在文化和舆论领域展开革命工作。

正是因为在苏联求学的经历,王稼祥也很快受到中共中央的信任,在同年4月,他就被调往中国工农红军总政治部担任主任工作。

也是在那里,王稼祥第一次见到了毛主席,并且与毛主席有了许多工作上的往来。

在革命时期,许多早期曾经旅苏留学、并且深受共产国际信任的领导人,都由于自身的傲慢,以及对中国革命情况的疏忽,很容易在指挥上出问题。

但王稼祥虽然是个革命理论家,却没有这样的毛病。他深知理论与实践相结合的重要性,在回国后,他对于国内的情况和作战方针的制定,从不盲目指挥,而是以听取和学习为主。

在江西的中央苏区工作以后,毛主席给王稼祥留下了极为深刻的印象。

王稼祥后来回忆毛主席的行事风格,和他曾经见过的那些苏联领导人全然不同。毛主席说话实在,通俗易懂,从不会夸夸其谈,这样的言谈作风无疑是很适合领导农民运动的。

而在他们这些党员干部与毛主席相处的时候,毛主席也从来不会摆架子,不像许多苏联领导人,会把发脾气视作一种展示威严的方式。

而王稼祥在参与工作以后从不会指手划脚,不会以外行指导内行的做事风格,也无疑得到了中央苏区众多军事将领的欣赏。

在第2次、第3次反“围剿”作战的时候,王稼祥都参与了作战方针的制定会议。尽管他在会议上不会轻易发言,但他也清楚的知道,是谁领导红军取得了反“围剿”战争的胜利。

比如说在第2次反“围剿”的时候,就有许多人面对国民党来势汹汹的大军压境,做出了退却的选择。

这其实是很好理解的。国民党当时虽没有将红军的根据地放在眼里,但也是派出了数倍于红军人数的正规军军队,不但在人数上有优势,在装备上也处于碾压地位。

但红军领导人中,毛主席和朱德总司令看穿了国民党军队的问题,并且提出了诱敌深入的策略。

在这个策略的指导下,红军取得了第2次反“围剿”作战的大胜利。不但让国民党军队没能对我军主力造成打击,还多次攻击敌军薄弱环节,取得了几场大胜,缴获了不少物资。

在红军进行反围剿作战的时候,王稼祥也始终跟随红军共同行动,在作战的过程中,他不但可以直接听到毛主席对于作战方针的分析,还可以就近向毛主席进行请教。

这些在毛主席领导革命的实践中积累下来的经验,对于王稼祥来说也是一笔宝贵的财富。

伴随着一场又一场的胜利,王稼祥清晰地感受到,谁才是能领着红军打胜仗的人。

军队的指挥官并不是一个可以在权力场上博弈的位置,因为他身上肩负着的是所有战士们的性命,这个位置必须交给有能力获得胜利的人。

而毛主席在红军中的指挥地位,却在当时遇到了不小的危机。

1927年蒋介石发动反革命政变,不但对共产党人造成了巨大的打击,也使陈独秀引咎辞职。

这场国共联合发起的土地革命最终走向失败的结果,对共产党造成的影响远不止于此。

在陈独秀辞职之后,接替他的位置成为共产党领导者的是向忠发。

如果从出身上看,原本是工人出身的向忠发无疑是合适的共产主义者。他又是在共产党刚刚成立不久就参与了工人运动领导人,在身份上也能服众。

但是在当时那个时代,工人出身的向忠发无疑是没有机会接触良好的教育的,他的文化水平让他无法担任党内真正的指挥工作,只能寄希望于李立三。

李立三是1919年赴法勤工俭学的年轻人中的一员,并且在回国后就加入了共产党。

当年一起勤工俭学的人,包括周总理、邓小平、蔡和森、向警予等人,可以称得上是人才济济。

但是李立三作为一个年轻人,在思想上相对比较激进,又受到了共产国际纠正右倾路线的影响,对于国内局势的预估相当乐观,逐渐走向了左倾的道路。

当时,共产国际认为资本主义内部的矛盾马上就要彻底爆发,这正是无产阶级夺取政权的最好机会。李立三回国以后,也认为红军武装有了与国民党正面对峙的条件。

再加上共产国际一直在与李立三的信件往来中强调,中国的革命已经到了最重要的时刻,因此他在1930年的时候,集中红军的力量想要攻打大城市。

一直以来,红军走的都是农村包围城市的路线,在这其中取得的胜利给了李立三错误的信心,但红军与国民党部队在大城市上的力量,是完全不能抗衡的。

舍弃了农村包围城市的路线和运动作战的优势,在全国中心城市的起义和攻打中,共产党所拥有的武装力量,受到国民党部队的严重打击。

在那以后,李立三承认了自己的错误,并且离开了领导位置。

但共产国际对于这件事情却相当不满,在随后派遣了众多苏联留学生,进入中国共产党的领导层,想要依靠这样的力量,控制中国革命的路线。

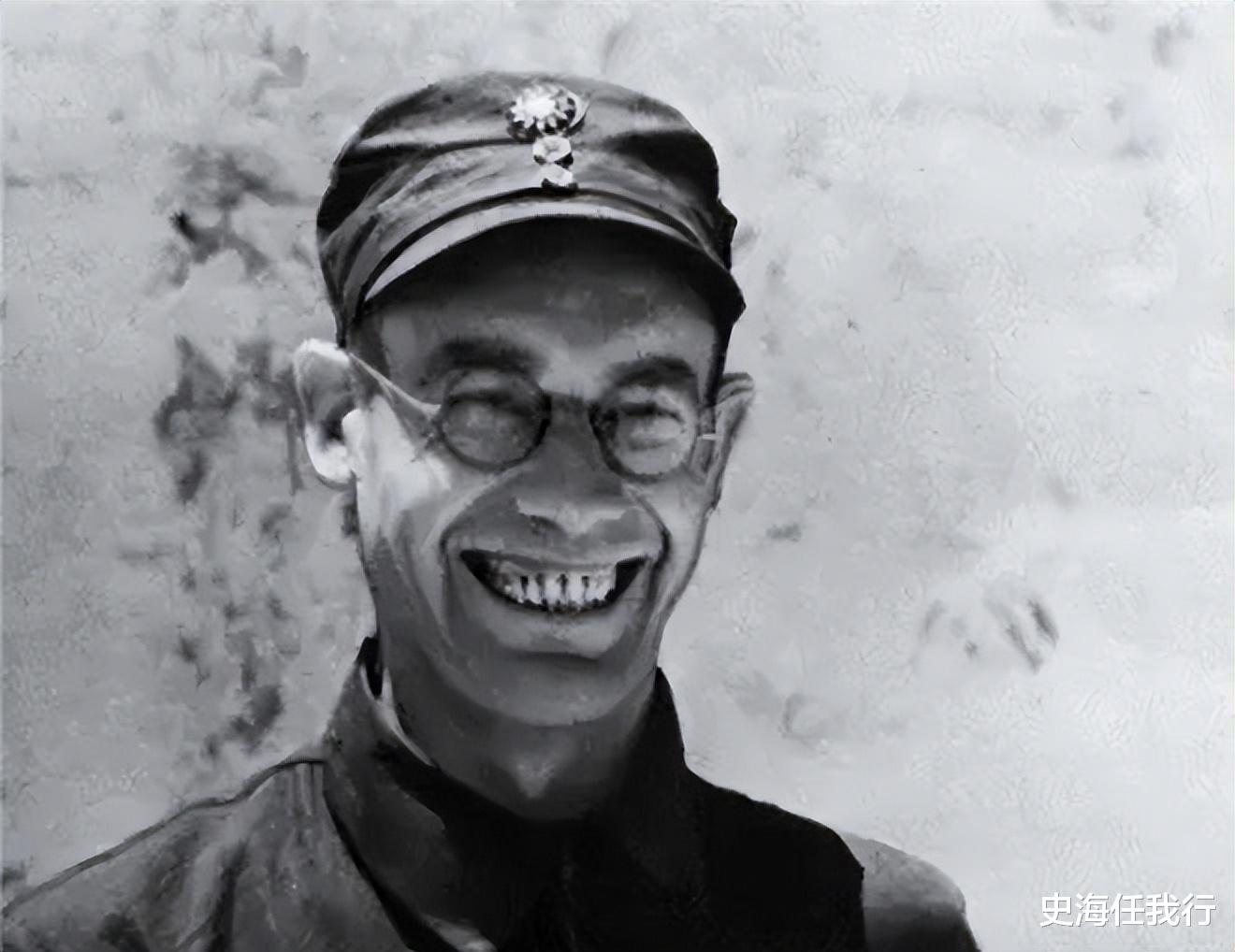

在共产国际的支持下,博古成为了中央的领导人,而博古在军事上所依靠的李德,也成为了中央红军的领导人。

李德虽然有一个中国名字,但他实际上是一个德国人,原名叫奥托布劳恩,毕业于苏联的伏龙芝军事学院。

被派到中国领导革命以后,李德常常在自己的“独立房子”里面,根据地图指挥作战。

要知道,当时的地图精度远远不如现在,在地形上无疑有着许多误差,哪怕是地形精准,依靠地图指挥作战都会出现问题,更何况是这样粗糙的地图呢。

并且他对于中国的革命形势也不了解,对于前线作战的情况更是一无所知,只会纸上谈兵,把自己在军事学院学到的知识生搬硬套到作战当中。

博古和李德两个对中国革命不够了解,又十分刚愎自用的人,直接导致了第5次反“围剿”作战的失败,中央红军被迫开始战略转移。

这一次严重的失败,让王稼祥深刻的意识到,不能把红军的指挥权交给博古和李德这样没有能力的人。

尽管第五次反围剿作战失败,红军开始长征,但领导人的更换也不是一朝一夕的事情,博古和李德依旧在队伍中处于指挥地位。更何况还有共产国际的压力摆在眼前。

只是所有人都知道,这一次失败,对于将士们来说是一次很严重的打击,他们对博古和李德两人的指挥正确性产生了质疑,而毛主席又一次用湘江之战的胜利证明了自己的能力。

终于,在1935年,红军拿下遵义县城之后,中共召开了一场政治局扩大会议,这场会议正是由王稼祥提出的,目的是要检讨第5次反“围剿”失败的原因。

当然,除了检讨失败原因总结经验之外,王稼祥更想做的是确立毛主席的领导地位,让红军的指挥权回到真正能让他们打胜仗的人手中。

这也是他和其他红军领导人在遵义会议之前就已经达成的共识——中央红军虽然开始了战略转移,但是博古和李德甚至没有办法确定转移的目的地是哪里。

王稼祥和张闻天都认为,只有让会打仗的毛主席来处理,才能保证红军的有生力量。

当然,在这个时候召开遵义会议还有一样好处,由于中央红军处于战略转移时期,已经和共产国际彻底失联了,趁着这个机会完成红军领导人的更换,也可以最大程度上避免共产国际的干扰。

为了达成这个目的,王稼祥还和张闻天一起查找了共产国际与博古,李德两个人的书信往来,并且找到了两人不遵循共产国际指挥的证据。

就这样,这场决定了中国共产主义革命命运的会议正式召开,召开的地点就在红军刚刚打下的遵义县。

在会议上尽管博古作了反省自己的总结报告,但他在报告中显然没有认识到自身的错误,反而将客观因素作为主要原因。

反倒是周总理站出来,把第5次反“围剿”失败的责任揽到了自己的身上。

其实对于是谁的问题,哪里出了问题,与会的人大多都很清楚。博古的态度进一步加剧了他们的不信任。

随后毛主席发言,把自己的计划和指挥方针做了详细的阐述,博得了大家的一致认可和支持。

这其中,王稼祥就第一个站出来表示赞同,不仅如此,他还对博古和李德在第5次反“围剿”中犯的错误进行了总结和批评。明确的表达了自己支持毛主席的态度,还首先提出应该由毛主席来指挥红军。

周总理则在王稼祥提出建议以后立即站起身支持。

周总理留学回国以后,在革命队伍中一直担任比较重要的位置,蒋介石反革命政变后更是在上海主持地下工作大局,我党的地下情报机构几乎是他一手创建的。

有王稼祥和周总理两个党内重要的领导人支持,毛主席得以顺利接过红军队伍的指挥权,确立了自身在革命队伍中的领导地位。

尽管出于对共产国际方面态度的考虑,毛主席暂时没有接过领导人的位置,但是他在指挥上的才华已经受到了众人的认可,可以说,正是遵义会议拨乱反正,接下来毛主席才能领导红军走上胜利的道路。

写的清楚

向老一辈革命家致敬!

伟大的一代革命先烈致敬

安徽省泾县人