王震将军在演讲

“啊,光荣的生产兵团,我们来自南泥湾,一手持枪去战斗,一手拿锄来生产……”

这首歌叫做《光荣的生产兵团》,歌颂的是新疆生产建设兵团。

曾经从硝烟中走出的兵团战士重新回到新疆,手中的不仅握着钢枪,还拿起了锄头,胯下的不再是战马,而是开垦土地的拖拉机。

战士们万众一心开垦荒地,让新疆昔日的黄沙漫天变成了荫荫绿林,千里荒地变成了锦绣田园,新疆建设兵团的战士们在祖国的边疆挥洒汗水,让这片热土更加具有生机和活力。

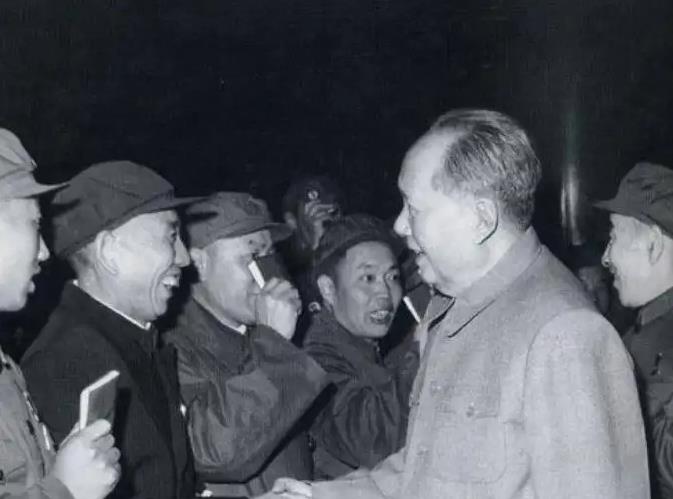

这一切,都源于毛主席1954年的决定……

1949年9月,王震将军率领中国人民解放军第一兵团第二军、第六军进入新疆,同年年底,新疆宣布和平解放,让全国人民在岁末年初之际迎来了一个好消息。

虽然全国人民都沉浸在喜悦之中,但是新疆的情况却格外复杂,尤其是军需用品供给,在当时的条件下非常紧缺,具体原因如下。

首先,新疆的经济条件较差,物资匮乏。新疆清末以来三易其主,战火连连,人民疲于逃命,生存条件十分恶劣。

解放初期,全国人民的生活水平普遍不高,有80%的人口长期处于饥饿与半饥饿状态。

全国每公顷粮食产量只有1035公斤,人均粮食占有量仅为210公斤。然而新疆的情况更加恶劣,人均占有粮食仅195公斤。

当时驻守在新疆的部队不仅有近10万人民解放军,还有民族军、起义部队,共计有20多万人。

按照当时新疆的生产建设水平,当地政府想要供给这20万军队的口粮,无异于天方夜谭。

其次,新疆的交通情况很差。那个时候,缺少飞机,不通铁路,公路条件也不好。

王震将军率领部队进入新疆,依靠的都是自己的两条腿,在这种情况下,想要从其他省份运输粮食,需要耗费巨大的人力物力。

一次两次还可以勉强支撑,但是长期来看,无疑对于当时的财政是一种巨大的挑战。

那么新疆地处边疆,是否可以从外国进口粮食呢?

虽然新疆东临蒙古,向西有哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等多个邻国,但是当时新中国刚刚建立,国际交往还不成熟,所以,为了解决军粮的问题,我们当时选择了向苏联老大哥求助。

1950年3月27日,中苏两国政府代表在莫斯科签订了三个与新疆有关的协议,并开辟了由苏联阿拉木图经中国伊宁、乌鲁木齐、哈密、兰州到北京的航线,让两国的贸易往来变得更加便利。

然而事实证明,一味依靠别人并不可行。1962年苏联与我国西北、东北发生武装摩擦,有部分新疆边民去往苏联。

周总理早就说过:“既然要长期驻守边疆,保卫边疆的话,就要自给自足,单纯长期依靠别人吃饭是根本不行的。”

不谋万世者,不足谋一时,我们终究还是要坚定独立自主、自力更生的优良传统,靠自己来解决新疆驻军的粮食问题。

也许会有人有这样的疑问,既然连士兵的吃饭都成问题,那么我们为什么不能把军队裁撤一部分吗?

因为新疆的问题格外复杂,多方势力盘根错节,国内国外虎视眈眈。

解放之初,新疆省临时人民政府主席包尔汉就曾向中央致电求助:“本省危机四伏,情势严重,务希转饬西来之人民解放军兼程来新,以解危局。”

包尔汉

新疆和平解放后,各类反动势力仍未死心,依然虎视眈眈。

对外,新疆身处边疆,需要面对对新中国心怀鬼胎的境外势力,对内,国民党的残余势力依旧在暗处伺机而动,境外势力也在寻求着一切分裂破坏国家安全的机会。

可想而知一旦边防驻军减少的话,国防安全的隐患也会随之增加。

面对这种进退维谷的情况,毛主席高瞻远瞩,提出了《1950年军队参加生产建设工作指示》。

指示中明确提出:驻守新疆的部队官兵们,除了有作战和服勤义务外,还要承担起生产建设任务。

驻守新疆的人民解放军,不仅是重要的国防军,还是一支生产力部队,发展生产建设,解决长期战争所遗留下来的困难。

“除了有作战和服勤义务外,还要承担起生产建设任务”,在新疆屯垦戍边并不是毛主席心血来潮,而是自古以来的传统。

“屯垦兴,则西域兴;屯垦废,则西域乱”,新疆屯垦戍边的事业可谓源远流长。

最早,可以追溯到汉武帝时期,历经魏、晋、南北朝、隋、唐、元、明,在清朝达到空前发展。

“新栽杨柳三千里,引得春风度玉关”的左公柳,便是左宗棠收复新疆后,屯田发展经济、治理荒漠的证明。

到了民国时期,由于连年战乱,新疆的屯垦事业才衰落了下来,而我党实行军屯的制度也早有先例。

在国共十年对峙时期,敌人长期骚扰进攻革命区,让农民春种秋收变得十分困难。

这种情况下,毛主席曾在1931年发布《动员部队帮助群众插秧耕田的训令》,训令中表示:

“我们全体红军在不妨害作战及警戒时,理应立时派大量能栽秧耕田的同志,在各驻地帮助农友栽秧耕田。”

抗日战争时期,经济条件更加困难,我党多个抗日根据地军需供给不足,陕甘宁边区甚至濒临弹尽粮绝的窘境。

在这种情况下,毛主席在延安生产动员大会,提出了那句著名的“自己动手,丰衣足食”的口号。

随后,各个抗日根据地相继开展了大生产运动。其中,最为著名的便是王震将军第359旅进行的“南泥湾大生产运动”。

当时王震将军领导战士们一手拿锄,一手拿枪,将荒芜的南泥湾变成了“陕北的好江南”。

历史总是压着相似的车辙前进,这一次,王震将军再次受命在新疆开展生产建设活动。

毛主席曾在王震将军出发前语重心长地对他说:“新疆比你过去经营的南泥湾要大1万多倍,革命工作定会举步维艰,应继续发扬英勇奋战、不怕艰苦的精神,准备带领部队解放新疆和建设新疆。

在南泥湾生产经验的基础上,在新疆积极开展大生产运动。”

带着主席的殷切嘱托,王震将军率领部队进入新疆。

新疆的情况和南泥湾大不相同,除了毛主席提到的土地面积问题外,两地的气候也大不相同。

而且更重要的是,曾经不畏艰难的359旅,心理发生了一丝变化。

部队进入新疆时,不少士兵就发出了抱怨,行军路上,满目荒凉,黄沙漫天,戈壁和荒漠屡见不鲜。

很多人不禁埋怨起来,他们好不容易从刀山血海中走过来,怎么新中国成立了,自己还要到这种不毛之地吃苦?

眼看着将士们还没作战,军心就要涣散了,王震将军连忙召集战士们开了一场大会。

在会上,他给大家看了一幅中国从前的地图,那是一片桑叶的样子。王震将军看着将士们,慷慨陈词道:

“前几年,国民党同意外蒙古独立了,被挖去了一大块。新疆占我国现在版图的1/6。

美帝国主义、新疆的民族反动派一直在策划,要把这块地方分裂出去。如果他们的阴谋得逞了,我们的国家还像个什么样子!”

这番话唤醒了大家参军的初衷,以及作为军人的使命感——保家卫国,从此以后,战士们再无怨言,万众一心,全力扎根新疆,进行生产建设。

1950年1月23日,王震根据毛主席的指令下达了在新疆开展大生产的命令。

他要求部队要有60%的人力投入生产,每人要开6亩荒地,当年要开垦荒地60万亩,并提出“只能成功,不能失败;只能超过,不能减少”的口号。

即便有359旅的将士们分享建设南泥湾的经验,在新疆进行开发建设依然十分艰难。

首先,为了不与民争利,兵团只能在人烟稀少的荒地进行开垦。建设初期,王震和陶峙岳亲自到建设地区,考察土地情况,寻找水源,制定生产建设计划。

新疆戈壁,昼夜温差大,但是夜里战士们连避寒的房子都没有,只能挖地窝子住。没有蔬菜,只能吃苞谷、咸菜。

水资源短缺,每个人的生活用水都有限。缺少种子,就节省出口粮,走上几十上百里去与老乡换种子。

虽然条件艰苦,但是战士们生产建设的热情高涨,当年春季就开垦出85.2万余亩荒地,超额完成了王震将军定下的任务。

后来,王震将军把自己的经验总结发表在《新疆日报》上,张治中赞扬道:“您那篇文章几乎可以说不是用笔墨写的,而是用驻新疆的人民解放军全军将士的血汗所写成的。”

在解放军的将士的努力下,1952年年底,部队已建立了近30个大规模农场,开荒播种160万亩土地,不仅完全实现了部队的自给自足,而且还能运送大量棉花支援内地。

这时候,毛主席向新疆的战士们下达了下一阶段的命令:“你们现在可以把战斗的武器保存起来,拿起生产建设的武器。

当祖国有事需要召唤你们的时候,我将命令你们重新拿起战斗的武器,捍卫祖国。”

这便是新疆生产建设兵团的雏形。

经过两年的实践检验,验证了生产建设兵团是建设保卫新疆的有效途径,于是在1954年10月,经毛泽东决策和中央军委批准,新疆军区生产建设兵团正式组建。

新疆的屯垦戍边历史悠久,但是大多都“一代而终”,各个朝代只在边疆战事吃紧的时候做好军屯工作,边境和平了便置之不理,使得边疆防范再次松懈,世世代代,周而复始。

但是在毛主席的领导下,这个问题被成功解决,党中央一直把新疆的建设作为一项长期的事业,而且,在新疆建设农牧工商联合体同样有利于新疆的长期发展。

在建设初期,王震将军就借鉴南泥湾的建设经验,实行农牧工商共同发展。在开荒种粮的同时,发展其他基础性工业。

1952年时,新疆就建起了钢铁厂、纺织厂、发电厂等一批工业企业,为新疆的近现代化工业发展奠定了良好的基础。

新疆的生产建设事业进行得如火如荼,吸引了全国各地的知识分子和专业人才的加入。

到1966年,兵团总人口达到148.54万,拥有农牧团场158个。

后来,由于历史原因,新疆生产建设兵团在1975年被短暂裁撤,在1981年又恢复了建制,开始进行“二次创业”。

在一代又一代人的努力下,新疆生产建设兵团,几乎成为粮食生产和先进生产力的代名词。

2021年的统计指标显示,兵团生产总值3395.61亿元,作为国家重要的粮食高产集中示范区,为确保国家粮棉安全作出突出贡献。

新疆生产建设兵团不仅自身发展迅速,还为广大的新疆同胞做出了发展建设的榜样,引领他们共同进步。

新疆刚解放时,一亩地只能收七八十斤粮食,到1993年,粮食的亩产已经能够达到六七百斤。

这一切,都离不开当年毛主席的正确决策,也离不开几代兵团人在这片热土上抛头颅洒热血。

当年领导兵团建设的王震将军已经仙逝,骨灰也被洒在了天山脚下,还有更多的无名英雄,在新疆奉献出自己的青春后长眠于这片热土。

正是因为有了他们,今天的祖国的边疆才能如此繁荣稳定,祖国西北的边防才能这样稳如泰山。

新疆生产建设兵团原副政委张仲瀚,曾这样赞扬兵团的建设成果:“十万大军进天山,且守边关且屯田;塞外江南一样好,何须争渡玉门关!”

哪有什么岁月静好,是有人在替你负重前行。

当我们享受社会主义现代化建设成果时,也不要忘记那些为了今天安稳生活努力过和正在努力的人们。

参考资料[1]《中国民族》,《解放军为新疆各族人民造福》

[2]人民网,《毛泽东与新疆》

[3]央广网,《回望改革:新疆生产建设兵团十余万官兵集体转业》

[4]中国民族网,《在新疆兵团的日子》