1947年5月16日清晨,孟良崮的枪声已经不在像前两天那么密集,第六纵队特务团接到了命令,以最快速度拿下285高地,这是整编七十四师最后一道防线,拿下285高地,也就宣告着孟良崮战役结束了。

为了鼓舞战士们的士气,第六纵队司令王必成亲自致电特务团副团长何凤山:“何副团长,现在是你们上的时候了,给我像一把刺刀一样刺进敌人的心脏,像猛虎一样扑上去,活捉张灵甫。”

“王老虎”的一番话让特务团的战士们热血沸腾,战士们集中火力,向74师指挥部冲去,冲锋声、手榴弹声、栓动步枪声响声一片,张灵甫所在的山洞传来一阵阵鬼哭狼嚎。在乱战中,张灵甫的后脑被流弹击中,当场死亡。

在粟裕的指挥下,华野在孟良崮取得了丰厚的战果,就连毛主席都没想到能全歼74师,事后赞叹:“粟裕指挥的确实有水平。”

回顾粟裕的整个军事生涯,打过的神仙仗不计其数,可能很多人都以为淮海战役才是他的成名之战,其实不然,真正能够体现粟裕作指挥才能的其实是孟良崮战役。粟裕只用了三天的时间便向世人展现了一场教科书级别的运动围歼战。

事后,毛主席直呼“胡可思议”,致电华野指挥部:“你们这样果断迅速的歼灭了74师,在中国这片土地上有两个人没想到,一个是蒋介石,另一个就是我。”

蒋介石则沮丧的说:“74师的覆灭是开战以来最令人惋惜的一件事,这是国军空前的损失,真是令人哀痛。”

为什么国共两党的领导人都对这场战役的结果无比在意?主要还是因为整编74师的实力太强了。消灭了整编74师,就像是拔掉了国军最锋利的一颗虎牙。

整编74师的前身是第74军,是国民党的“五大主力”之首。这支部队的历史最早追溯到淞沪会战时期,当时国军中并没有军级单位,统帅部发现,国军的师级单位在面对日军师团级单位时,显得有些捉襟见肘,为了方面各师之间协同作战,统帅部增加了军级单位。

第74军就是在这种背景下诞生的,下辖第51、57、58师,共计三万余人。其中51师的前身是军政部第1补充旅,57师前身原本是皖系部队,北伐战争后被蒋介石招入麾下,58师的前身是浙江保安团。

第74军的兵员组成的确比较复杂,但是这三个师都常年跟随蒋介石南征北战,所以一直被蒋介石视为嫡系部队。

从第一任军长俞济时,到最后兵败孟良崮的张灵甫,这支部队的最高指挥官一直都是由根正苗红的黄埔系来担任,由此也能看出蒋介石对第74军的重视。

第74军在抗日战争时期几乎打满全场,淞沪会战、南京保卫战、徐州会战、长沙会战、常德会战,第74军参与了绝大多数重大战役。

抗日名将王耀武担任第74军军长时,部队的战斗力达到了巅峰,老王治军有方,多次给予日军沉重打击,被称为“抗日铁军”。

珍珠港事件后,美国重新开启了对华援助,大批美式装备漂洋过海来到中国,蒋介石一向任人唯亲,第74军成为了国军中最早换装美式装备的部队之一。

由于长期在正面战场与日军对抗,所以第74军的老兵比例高达90%,就算是普通士兵,换做是在其他部队,完全能够胜任班排长。

丰富的战斗经验,再搭配精良的装备,这支部队的战斗力可想而知,美国顾问都不禁感叹:“中国军队中,第74军最能打。”

1945年8月,日本宣布无条件投降,蒋介石将第74军空运至南京受降,从此第74军便一直驻守在南京,成为了蒋介石的“御林军”。

战争结束后,第74军被改编为整编74师,张灵甫在王耀武的推荐下成为了74师的师长,由于74师担负着保卫总统府的职责,所以张灵甫很快成为了蒋介石身边的红人。

虽说74师被称为是“师”,但实际上确是一个军级单位,全师满打满算32000余人,比王耀武时期的第74军还要多2000人。

我们不妨横向对比一下,重庆谈判期间,刘邓大军在上党战役中力克晋绥军,阎锡山号称集结了十二个师,但参战人数共计38000余人,也就是说张灵甫一个师,顶地方部队十个师。

毕竟是蒋介石的御林军,74师的装备自然不会太寒酸。包括36门美制105毫米榴弹炮、12门美制75毫米山炮、各种口径战防炮34门、81毫米迫击炮50门、火箭筒46具、勃朗宁轻机枪992挺、仿制马克沁重机枪34挺。

单兵武器方面,74师主要以美制卡宾枪为主,班长或低级军官还配备汤普森冲锋枪或柯尔特手枪。

除了武器之外,74师的电台配备到了营连一级,而解放战争时期,我军的电台非常稀缺,只能配备到团级,营连一级的联络基本要靠通信员。

即便是国军其他部队,运输方面大多也都是以驮马为核心,而74师却配备了专门的运输连队,配备大量卡车。

所以,无论是兵员素质,还是武器装备,张灵甫的74师都远超我军,要想啃碎这块硬骨头,如果没有决心和毅力,恐怕是不行的。

1947年3月,蒋介石发现之前采取的“全面进攻”策略收效甚微,不仅没能迅速“剿灭”我党的武装力量,反而自身损失惨重。于是开始采用“重点进攻”策略,集中兵力对我军控制的陕北、山东解放区发起进攻。

山东方面主要由顾祝同指挥,国民党共投入了24个整编师,共计35万兵力。因为有了之前的教训,这一次国军在行进时极为谨慎,顾祝同采取了“密集靠拢、稳扎稳打、齐头并进”的战法。

虽说华野的兵力只有27万,并且中央军委给山东解放区下达的命令是:“坚守山东,利用复杂地形,伺机歼灭来犯之敌。”

考虑到我党长期在沂蒙山区从事党政工作,群众基础比较好,而且沂蒙山区多以山地为主,国民党的机械化部队难以发挥作用,所以粟裕最初打算将沂蒙山区作为主战场。

顾祝同与我军交战的经验比较丰富,他的计划是集结三个兵团缓慢向北推进,将华野主力逼出沂蒙山区,然后再调集空军以及机械化部队对我军发起总攻。

敌人不冒进,我军就没有机会展开运动战,形势对我军也就越不利,粟裕没有坐以待毙,4月22日调集一部分部队歼灭了泰安一带的敌72师,并继续南下,进攻宁阳。

粟裕的本意是制造假象,让顾祝同误以为华野要进攻国军主力,吸引沂蒙山区方向的敌军回援,然后打敌军一个措手不及。

但是顾祝同并没有上当,各个兵团依然处于自己的战斗位置,对72师的覆灭熟视无睹。无奈之下,粟裕只好命令进攻宁阳的部队北撤,以防陷入孤立无援的境况。

虽说72师对于顾祝同的35万大军来说显得微不足道,但经过泰安一战之后,顾祝同也感到后背发凉,主力部队不敢轻举妄动,双方一度陷入了僵持状态。

5月份,粟裕打算率先打破僵局,集中主力部队围歼东线的汤恩伯第七军,并且八个纵队已经处于奔赴东线战场的路上。

假如没发生以下突发事件,或许山东战场的战况将会朝着另一个方向演进,孟良崮地区的枪声或许也不会响起。

5月中旬,华野某部出现了一名逃兵,这名逃兵在经过国军所设关卡时被逮捕,经过审讯,国军高层得知华野的指挥部就在坦埠,并且坦埠附近的八个纵队已经开拔。

蒋介石对于这一情报非常重视,立即致电张灵甫:“整编74师不惜一切代价向坦埠急行军,以最快速度歼灭坦埠一带的共军,战斗务必在5月14日前结束。”

为了配合和整编74师,蒋介石还命令李天霞的整编83师和黄百韬的整编25师掩护其两翼。为了加快行军速度,74师甚至都没携带大口径火炮,单兵补给品也十分有限。

网上一直流传着这样一种说法,张灵甫是因为贪功冒进,所以最终兵败孟良崮。

其实这种说法是不准确的,蒋介石其实应该对74师的覆灭负主要责任,要想快速结束坦埠一带的战斗,张灵甫除了拼命往前跑,没有其他选择,所以后来74师与两翼的83师、25师脱节,这也是难以避免的。

粟裕时刻关注着国军的异动,得知整编74师已经处于战线的突出位置,他的脑海中产生的一个大胆的想法:“计划改变,前往东线的八个纵队立即掉头,吃掉这支孤军。”

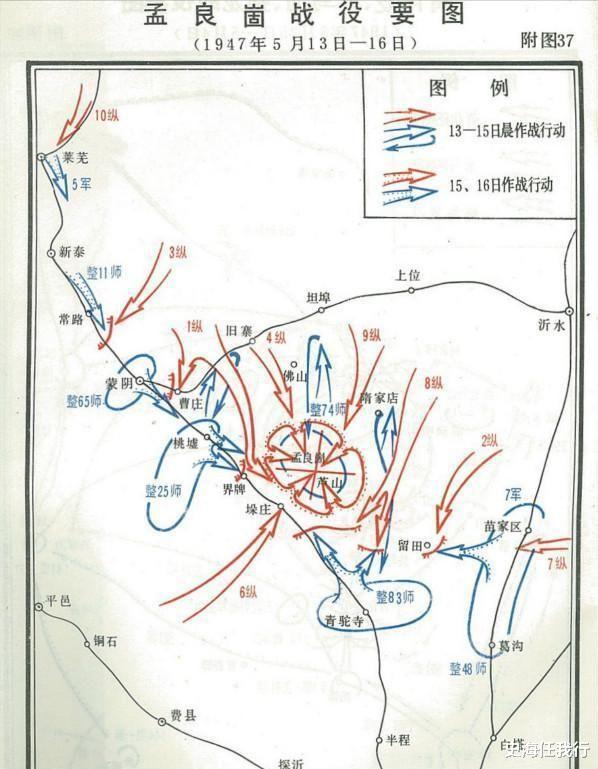

为了歼灭整编74师,粟裕制定了“猛虎掏心”战法,由第1、第4、第6、第8、第9纵队以及特种兵纵队担任主攻,由第2、第3、第7、第10纵队负责打援。

14日晚,第1纵队攻占了黄斗顶山、尧山、天马山等地,切断了74师与25师的联系,与此同时,第8纵队攻占了桃花山、磊石山、鼻子山,切断了74师与83师的联系。至此,74师已经彻底成为了孤军。

74师的指挥部炸了锅:“外围部队已经和数量不详的共军交火,希望指挥部立刻发出下一步指令。”

这时张灵甫才意识到我军的意图,但是再想撤退已经来不及了,由于没有携带重武器,74师难以在粟裕布下的铁桶阵上打开缺口。

虽说局势对74师非常不利,但张灵甫依然对这支部队充满了信心,毕竟“五大主力”之首可不是吹出来的。

张灵甫将74师带到了地势较高的孟良崮地区,想要来个“中心开花”,但实际情况却与张灵甫预想的大相径庭,这是一处荒山,山上没有水源,连人都没水喝,更别提机枪了,机枪手们只能收集尿液来当机枪的冷却水。

得知这一情况,蒋介石大吃一惊,除了让两翼的25师、83师不惜一切代价打开缺口,还命令11师、65师、第7军、48师、20师向孟良崮靠拢。但是华野的打援部队非常顽强,敌人援军寸步难行。

越来越多的援军从四面八方赶来,粟裕也意识到,如果不能尽快结束战斗,华野主力将有全军覆没的风险。

15日下午1点,华野向孟良崮地区发起了总攻,74师绝非浪得虚名,战斗进行的异常惨烈,一眼望去,山披上全是尸体。

许世友指挥的第9纵队是参与主攻的部队之一,部队损失惨重,陈毅特意打来电话:“你们打掉一千,我就给你们补一千,谁能拿下孟良崮,谁就是战斗英雄。”

为了鼓舞士气,许世友下令:“师长当团长、团长当营长、营长当连长,全部给我带头冲。”战斗最激烈的时候,许世友把警卫排都派上了前线,只留一名战士在身边。

战斗持续到16日上午,孟良崮的枪声开始越来越稀,前线也传来了张灵甫被击毙的消息,这场恶战终于以我军的胜利而告终。

这场战役我军以一万余人伤亡的代价全歼了整编74师以及整编83师的一个团,这场战役的意义并不仅仅体现在杀伤人数上,这支王牌部队的覆灭给国军高层的内心带来了沉重打击,同时鼓舞了解放军全体指战员的士气。

1961年,毛主席在接见蒙哥马利元帅时曾说:“我的战友中,有一个最会带兵打仗的人,这个人叫粟裕。”

粟裕的军事才能毋庸置疑,然而就是这样一个军事奇才,居然没有上过一天军校。

粟裕用兵,向来以“稳、准、狠”著称,作为一名高级指挥官,除了书本上的理论知识,更重要的是敢于“亮剑”的勇气以及雷厉风行的处事风格,这是一名将军应该具备的特质。