1994年4月7日,卢旺达的图西族人以为躲进教堂就能逃过胡图族人的追杀。

然而,他们在教堂内并未得到安全的庇护。

在卢旺达种族大屠杀期间,教堂成为了许多无辜图西族人的葬身之地。

这场屠杀造成了数十万人死亡,卢旺达社会遭受了巨大的创伤。

我们应该记住这段历史,以防止类似的悲剧再次发生。

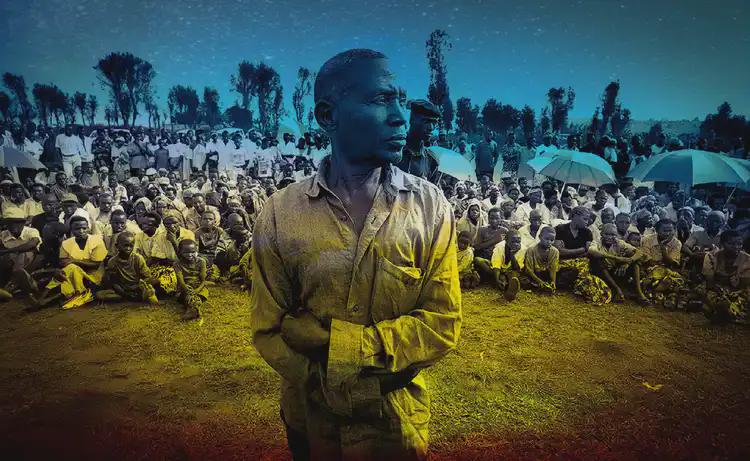

卢旺达大屠杀是1994年4月24日至7月15日发生在卢旺达的一场悲剧。

此事件是指胡图族极端分子对图西族以及温和的胡图族人的屠杀,期间估计有80万到100万以上的图西族和温和的胡图族人被杀害,同时有大量的胡图族人被迫逃离国家。

这场屠杀主要是由胡图族领导的政府军以及胡图族极端主义武装组织实施的。

从历史角度来看,这场大屠杀很大程度上是由于卢旺达社会长期存在的种族紧张局势,以及权力斗争和殖民历史的影响。

在殖民时期,比利时殖民者强化了种族划分,将社会分割为占总人口85%的胡图族和占总人口14%的图西族,并在政治、经济和社会等方面实行了种族歧视政策。

1962年独立后,种族间的紧张关系和权力斗争依然存在,并时不时地演变成暴力冲突。

联合国宪章是二战结束后,为了维护国际和平与安全,避免人道灾难的重演,以及推动国际合作和尊重人权等方面的重要国际法律文件。

1945年6月26日,在美国旧金山,包括中国在内的来自50个国家的代表一致通过了这一具有历史意义的宪章。

联合国宪章明确了联合国的宗旨和原则,其中包括维护国际和平与安全、发展国际间以尊重各国人民平等权利及自决原则为基础的友好关系、进行国际合作以解决国际间经济、社会、文化和人道主义性质的问题,并促进对全体人类的人权和基本自由的尊重。

这标志着人类在维护和平的道路上迈出了关键一步。

宪章的通过,标志着国际社会在法律和制度层面上共同承诺,以和平方式解决争端,共同维护世界和平与安全。

联合国宪章确立了国家之间权利平等的原则,并强调了不分种族、性别、语言和宗教,尊重人权的全球性目标。

尽管在宪章的制定过程中,存在不同意见,例如苏联对于加入人权条款的反对,但最终宪章中包含了普遍尊重人权的原则,反映了当时国际社会主流的价值观和期望。

宪章的这些原则和目标,对于后来的国际法和全球治理体系产生了深远的影响,为各国共同维护世界和平、促进人类福祉和发展提供了法律框架和制度保障。

主权与人权的关系一直是国际政治中的一个复杂而敏感的问题。

主权是指国家在其领土范围内拥有最高权力,不受外来干涉。

而人权是指每个人都应该享有的基本权利和自由。

在联合国宪章起草的过程中,关于主权和人权哪个更为重要的争论就已经开始。

一方面,主权被视为国家的核心利益,是国家的尊严和荣誉,也是国家的生存和发展的保障。

没有主权,国家将无法独立自主地制定和执行政策,国家的利益将受到外部势力的干涉和侵犯。

另一方面,人权被视为普世价值,是全人类共同追求的目标。

尊重和保障人权被认为是现代文明的基石,也是国际社会的共同责任。

在过去的历史中,有时主权被强调,导致对人权的忽视和侵犯。

有时人权被强调,导致对国家主权的干涉和侵犯。

直到1994年,联合国世界人权会议通过了《维也纳宣言和行动纲领》,才得到了关于主权与人权关系的共同认同。

这个文件强调了主权和人权之间的相互依存和不可分割性,提出了在尊重主权的同时,也要保障人权的原则。

卢旺达的种族矛盾在总统遇刺身亡后迅速激化,1994年4月6日,胡图族总统的飞机在卢旺达首都基加利附近上空被击落,导致总统身亡。

这一事件被视为胡图族和图西族之间紧张关系升级的导火索。

在总统去世后,胡图族人掌握实权,这期间发生了一系列针对图西族人的暴力事件。 在接下来的100天内,卢旺达发生了震惊世界的种族大屠杀,估计有50万到100万图西族和温和的胡图族人被杀害。

性暴力在这段时期也极为普遍,许多图西族女性被性侵后杀害。

除了物理上的摧残,心理上的创伤也长期影响着幸存者。

这场屠杀最终在1994年7月停止,当时卢旺达爱国阵线攻入了首都基加利,结束了图西族政府对权力的掌控。

然而,这场屠杀造成的伤害和影响至今仍在卢旺达和世界各地的图西族和模里西族社区中持续。

国际社会在屠杀发生后的反应受到了广泛批评,普遍被认为是对人权和人类尊严的严重失败。

尽管有联合国维和行动在屠杀前已部署在卢旺达,但国际社会未能有效阻止这场屠杀的发生。

在屠杀结束后,国际社会确实采取了行动,包括成立国际刑事法庭(国际特别法庭,又称卢旺达 Tribunal)来审判犯有种族灭绝罪和其他严重战争罪的个人。

波丽娜·卢旺达(Pauline Nyiramasuhuko)是当时的卢旺达妇女事务部长,她因涉嫌参与大屠杀而被国际刑事法庭通缉,但她在被逮捕前已经逃离了卢旺达。

至于收容难民的国家,如法国、加拿大和荷兰等国家确实提供了避难所给那些逃离大屠杀的幸存者。

联合国的犹豫和分歧反映了国际社会在处理主权与人权问题上的复杂性。

尽管《联合国宪章》明确规定了维护国际和平与安全、发展友好关系以及促进人权和基本自由的义务,但在实际操作中,这些目标并不总是容易平衡。

卢旺达的悲剧发生在一个国家主权高度受尊重的国际环境里。

当时,国际法和国际关系的主流观念强调国家主权的不可侵犯性。

许多国家,包括一些安理会成员国,担心干预可能会破坏国家主权,引发国际法上的争议,并可能导致国际关系的不稳定。

此外,干预的合法性和可能的结果也是争论的焦点。这些担忧导致联合国安理会未能迅速采取有效行动。

美国的态度也是一个重要因素。在当时的国际政治格局中,美国作为世界上最大的经济体和军事强国,其立场对国际决策具有重要影响。

在卢旺达危机期间,美国政府的反应相对迟缓,部分原因是对国际干预的谨慎态度,以及国内政治的考量。

克林顿政府后来承认,没有采取行动防止卢旺达的屠杀是一个严重的错误。

1992年,索马里确实爆发了严重的人道主义危机。

当时,索马里国内政局动荡,军阀割据,导致严重饥荒和人道主义灾难。

为了稳定局势和提供人道主义援助,美国派出部队参与联合国在索马里的维和行动。

这一行动的主要目标是确保人道主义援助物资的安全分发,并尝试捕捉当时掌控索马里部分地区、且被美国指控为恐怖分子的艾迪德。

关于克林顿政府对卢旺达大屠杀的态度,事实上,国际社会普遍认为克林顿政府在那段时间内的反应迟缓,没有及时采取有效措施来阻止卢旺达的屠杀。

美国在卢旺达大屠杀中的角色一直是一个有争议的话题。

虽然美国政府后来确实对未能阻止大屠杀表示歉意和愧疚,但也有观点认为美国在当时的情况下并没有充分的能力或责任去阻止这一悲剧。

卢旺达大屠杀确实震撼了整个国际社会,使得人们开始重新思考人权和主权之间的关系。

在这场悲剧之前,很多人可能认为人权是至高无上的,但大屠杀的发生让人们开始意识到,有时候主权国家的稳定也是非常重要的。

关于人权和主权之间的关系,这是一个复杂而深入的问题。

一方面,每个人都有基本的权利,无论他们来自哪个国家或种族。

另一方面,主权国家有权利和责任保护自己的国家和人民。

在某些情况下,这可能会与保护个人人权的目标发生冲突。

如何平衡这两者之间的关系,是全球社会需要持续探讨的问题。

人权和主权是现代国际关系中两个重要的概念,它们之间关系的争论由来已久。

从国际法的角度来看,人权确实是被广泛认为是普遍和不可剥夺的,而且国际社会的多数成员国家已经承诺保护这些权利。

柬埔寨的波尔布特政权在1970年代期间确实发生了严重的侵犯人权事件,造成了大量平民的死亡,这一事件被广泛谴责为种族灭绝。

在那个时期,柬埔寨国内的政治动荡和波尔布特政府的极端政策导致了严重的人权侵犯。

至于卢旺达的悲剧,1994年的种族灭绝确实暴露了国际社会在处理这类事件时的不足。

联合国在卢旺达种族灭绝事件中的作用受到了广泛的批评,尤其是在事件初期未能有效阻止屠杀。

卢旺达在2003年通过新宪法实行多党制和三权分立制度,这在当时的非洲是一个相对罕见的做法,尤其是在那些曾经实行军政府或独裁统治的国家中。

卢旺达的这一转变是在1994年种族大屠杀之后,那场屠杀造成了大约80万至100万 Rwandans的死亡,之后国际社会对国家的政治未来和和平重建给予了高度关注。

实施多党制和民主改革是重建过程的一部分,旨在避免再次发生暴力冲突,并促进民族和解。

经济增长和预期寿命的提高表明,卢旺达的这些政治和经济改革是有积极成果的。

在一个曾经深受苦难和仇恨的国家中,和解与宽容确实是促进社会稳定和发展的关键。

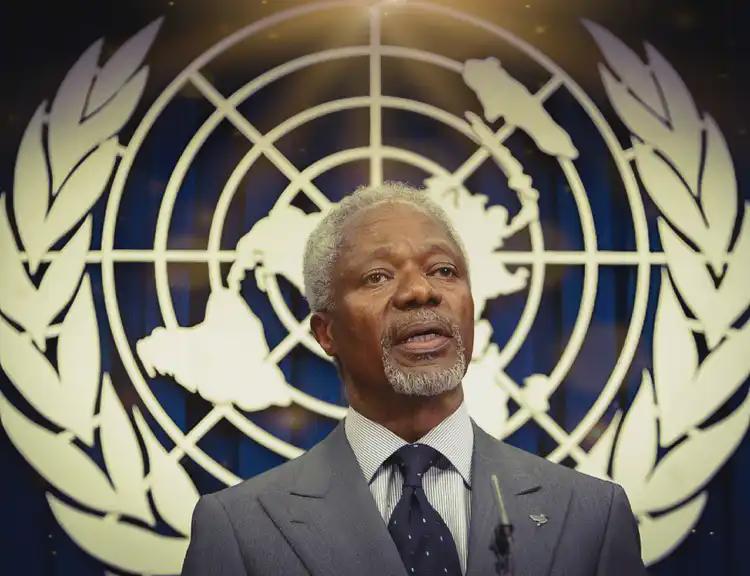

前联合国秘书长安南的言论反映了一个普遍认同的观点,即国家主权不应该被用作侵犯人权和践踏个体权益的借口。

联合国和其他国际组织在卢旺达以及世界各地的其他地区,都致力于促进和保护人权,以及支持那些努力实现和平、稳定和发展的国家。

卢旺达的进步表明,适当的政治制度和人权保护是实现国家长治久安、经济发展和社会进步的重要因素。

尽管仍面临挑战,但卢旺达的故事表明,在正确的基础上,一个国家能够从过去的创伤中恢复过来,并朝着更加光明的未来前进。