“进入空气稀薄地带”这个主题来跟大家“预见2024”,主要想探讨三个方面内容:一是空气稀薄地带到底有些什么样的现象;二是为什么会出现这样的状况;三是在这个特殊的环境下,企业怎么能活下去。我姑妄说之,各位姑妄听之,我不认为我的观点都是对的,但都思考过,是真话、实话,还是想表达出来。

—1—六个现象看趋势

我们先看房建投资、基建投资、制造业投资、市场竞争、企业经营和行业生态在空气稀薄地带呈现什么样的现象?

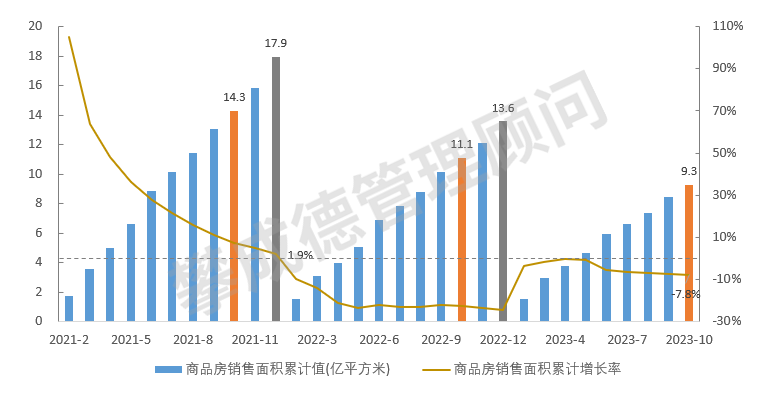

▌1.房建投资房地产投资方面,过去10年中,前9年房地产投资的复合增速在6%左右, 2022年开始下降(如图1),而且下降的速度还比较快。未来会如何呢?大家看看房地产销售的数据就清楚了,我列了近三年商品房的销售面积(如图2),从2021年的17.9亿平米,到2022年的13.6亿平米,到2023年1-10月份的9.3亿平米,下降速度很快。

图1 房地产行业投资总额及增长情况(万亿)

图2 近三年我国商品房销售面积及同比增长率

有一家主打三线城市市场的开发企业,他们的房子真的做得非常好,今年10月份我去看过他们的一个楼盘,销售价低于成本15%,开盘以后销售也不太好。现在房地产市场的销售端基本已经冻住了,要有特殊能力才能卖得动。

公建市场如何呢?

我列了近十年来,商业和服务用房、办公用房、教育科研医疗用房、文化体育娱乐用房的竣工面积(如表1),各位可以看看红色的字体,大致体会一下。商业及服务用房的竣工面积在2016年达到顶峰,办公用房也在2016年达到顶峰,这两项加起来大概占到公建市场的68%,如果竣工面积在2016年达到顶峰,那么开工面积在2013年、2014年就达到顶峰了。科研教育医疗用房在2021年达到顶峰,文化体育用房去年达到顶峰但量不大,只占6%左右。可以看出,公建市场大多数细分领域的竣工面积现在基本在顶峰或者顶峰已经过去,而开工面积的顶峰肯定已经过去了。

表1 按用途分的建筑业企业公共建筑房屋竣工面积

▌2.基建投资

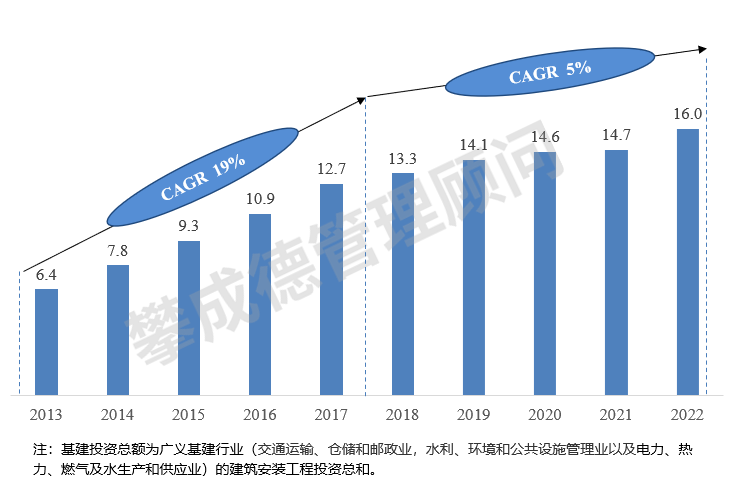

从供给端看,国家对于基建投资的基调从2008年开始就是“适度超前”,我们可以看到在2017年以前,基建投资增长比较快(年度复合增速19%),2017年以后增长就比较慢了。现在不是说基建投资要(会)下降,是基建投资的增长不再具有确定性。

表2 适度超前基建投资政策梳理

图3 近十年来基建投资总额及增长情况(万亿)

从基建的需求端看,到底是过度投资还是空间无限?

截至2022年,全国建成高铁客运站1100多座,未启用或者已经停用的高铁站大概有20多座,这虽然是网上的八卦,但我认为并不奇怪;我国建有很多特色小镇,我至少去过15个,有生意和生意比较好的屈指可数;我的工作出差多,跑的地方多,也看到一些高速公路上跑的车不多。

所有基建都是要用的,否则建设就没有意义;当然不用也可以,但前提得有钱,而且要很有钱。但大家都很清楚,政府的债务不少了,也没那么多钱了;我想短期内政府债务很难找到有效的解决方案,即使政府债务有解决的思路,也是一个漫长的过程;前段时间,政府发了1万亿的国债,再加上两万多亿的专项债,一共3、4万亿。3、4万亿有多大的用处?现在地方政府和政府平台的债务大约60万亿,如果以每年5%的利息来算,每年利息就要3万亿。

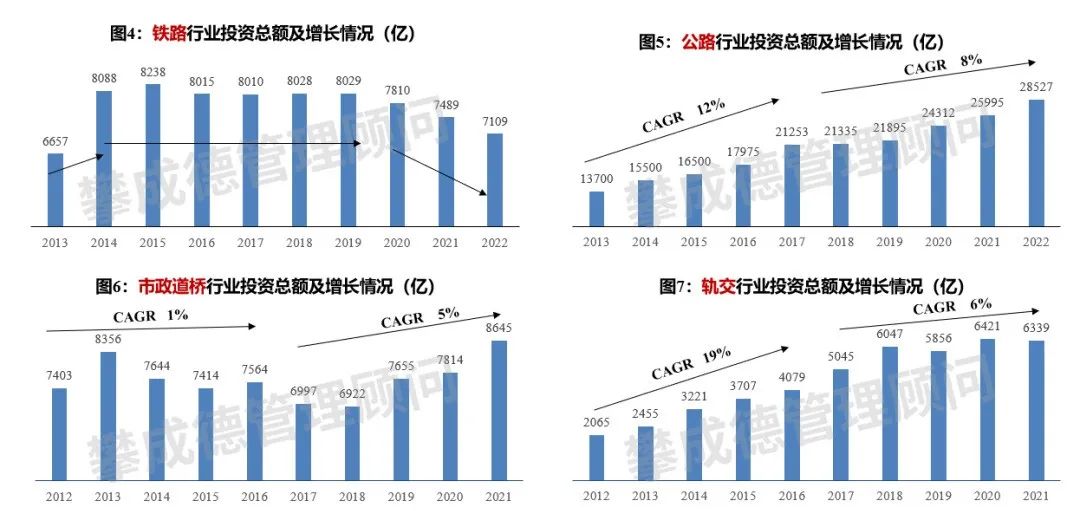

未来基建细分领域的投资趋势(如图4-11),往下走的会越来越多,往上走增长的速度也会降低;以我个人的判断,基建行业每年3%-4%的增速已经了不得了。

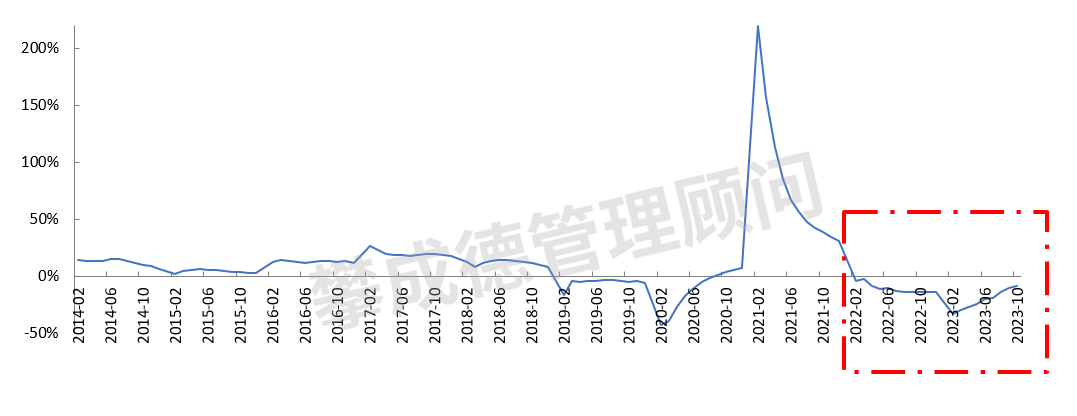

制造业投资趋势大家可以看图12,制造业的投资逻辑非常简单,企业只要赚钱就会投资,不赚钱就不会投资;从目前的统计数据看,至少在短期内,很难看出企业具有投资增长的能力和动力。

图12 2014年至今中国制造业利润总额的同比增长率

市场竞争情况怎么样?

攀成德研发院做了统计(如表3),市场大概每年以2.75%的速度向央、国企集中,民企的市场空间在缩小。

表3 九大央企及部分地方国企新签合同额的市场占有率

这到底是市场的成功?还是市场的失败?央企看到这个数据可能还觉得很冤枉,说我们是垄断,可是我们兄弟单位之间还不照样打得头破血流。

市场本是金字塔结构,企业也是金字塔结构,但现在市场竞争的结果成了“倒梯形”或者“梯形”的结构,能不卷吗?江湖上传说央企已经把活干到村里面去了,其实央企也不想跟“村长”打交道,甚至也不想跟“镇长”打交道,实在是增长压力太大,必须大小通吃才能完成任务。小时候,我们听到的是,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,如果大鱼把虾米也吃了,生态就有问题了。

▌5.企业生存企业生存困难,从民企(中小)向央国企(大中)蔓延,既不像新陈代谢,也不像时代结束。

如果是新陈代谢的话,目前这样的态势蔓延速度太快了,就像8点吃完早饭10点就饿了,而不是到中午12点才饿。如果是时代结束了,那大家应该都难受,但好像有的企业也不是那么难受;现在企业生存呈现一种非常复杂的情况。西部有个省的建筑业协会总结了当下民营建筑企业的八难——揽活难、结算难、回款难、融资难、用工难、盈利难、维权难、升级难。看完这八难,企业可能会觉得建筑这个行当让人窒息,已经不值得做了。什么是空气稀薄地带?空气稀薄地带不仅冷,氧气含量还不高,让你憋着、难受,这就是我们用这个词的意思。

同时,我感觉工业化、数字(智能)化、绿色化,从方向的确定性逐步陷入路径的曲折性。

无论是政策还是政府部门,都在宣传和引导行业及企业朝工业化、数字化、智能化方向发展,我也认为这是趋势,但是时间长、投入产出比不匹配,慢慢就会成为一种煎熬,而且路径的曲折性越来越明显。比如当年万科工业化、绿色化的情怀与当下生存的矛盾,他还有劲去做建筑工业化吗?建筑工业化似乎走过了一个完整的“激情-热情-冷却-理性”的循环,现在慢慢进入理性。数字化、智能化在政府、行业和企业之间存在差异,企业层面呈现出收益的不确定(隐)性、样本的稀缺性与当下的非紧迫性状况,绿色化也存在同样的问题。

我不是唱衰工业化、智能化和绿色化,而是在下行时代,越来越多的人体会到的是路径的曲折,有点像人在走隧道,知道前面有光明的出口,但长时间走在不见阳光的隧道里,也是很让人彷徨和痛苦的。当然“我们的同志在困难的时候要看到成绩,要看到光明,要提高我们的勇气”,这是毛主席说的。趋势不可改变,但当下确实很困难。

▌6.行业生态行业生态和行业信用加速恶化,大家都很关心,但是又无能为力。

比如资金问题、人力资源问题、合同纠纷问题等,建筑行业本来就是矛盾多发的行业,整个建筑业的生态链,恶化的速度很快;上下游企业之间的信任度不断降低,甲方爸爸没钱或者赚不到钱,作为下游的建筑行业资金自然紧张,拖欠链条不断延伸,大家相互拖欠怎么可能产生信任呢?但我们要注意,生态链的恶化会增加企业的成本,导致整个行业的运行成本增加,对行业的所有生存者都不利。

以上是我观察到的六个现象,如果我们不深度去挖掘背后的原因,就会变成抱怨,如果我们去深度思考这些问题,去分析空气稀薄地带会出现什么样的情况,我们应对时就更淡定一点。

—2—四维思考找根源

如果我们认可当下确实是空气稀薄地带,就要客观面对。

对大多数企业而言,在这个时候发不发展,是不是高质量发展已经没那么重要了,企业不死,对社会就是贡献。死一个(大)企业对社会的危害有多大?恒大一死,害了多少建筑企业?害了多少家庭?对生态链的伤害又有多大?我感觉,恒大事件带来的间接损失可能是直接损失的好几倍。

如果有底线思维,我的建议是宁愿不追求卓越,也不要去伤害社会、伤害我们的合作伙伴,做一家普通的、对得起上下游、对得起客户的企业,也是负责任的。没有多大成就,无愧于己、无愧于人,又有什么问题呢?

接下来跟大家来深度分析六个现象背后的逻辑是什么。

▌1.投资不再增长,到底是逻辑问题还是信心(信用)问题?投资下行是周期性波动还是趋势?我认为是趋势,如果是周期问题,也是一个长周期。

经济学里谈到的最长的周期是康波周期,约50年;各位在座的领导,50年以后中国经济好不好,估计大家已经不关心了;我觉得短周期3-5年,中周期7-8年,长周期10年,10年以上的周期我就认为是趋势性的。所以大多数人得出来的结论,当下投资下行是趋势性的,当然不一定正确。

我们来看投资的底层逻辑,政府、企业为什么投资和我们为什么买房、为什么炒股票是同样的逻辑。

我们为什么炒股票,一是分红,二是股价上涨;为什么买房,一是要住,二是房子会涨价;如果房子不涨价,又足够住了,会买房吗?不会买。房地产开发商为什么去造房子?政府为什么投资基础设施?制造型企业为什么投资建工厂?背后是经济学的问题,不赚钱就不会去投资。

房地产开发商房子卖不掉了,也不赚钱了,他为什么投?万科的美元债价格都出现这么大的波动,其他企业有几个比他强?有人说现在出问题的都是民营开发商,国有开发商好像都没什么问题;为什么国有的开发商暂时没出问题?无非银行多给贷一点钱,如果房子最终销不出去,大家结局都一样,跟国企民企没有关系。基础设施投资,政府要有税收、地要卖得出去,如果地卖不出去,政府也投不动,这是基本的逻辑。

未来,我们面对的是资产负债表的萎缩还是财富的毁灭?对企业来说是资产负债表的收缩,对个人来说是财富的毁灭。我二十几年前开始做咨询,感觉进步最大的是最近三年,为什么呢?就是鲁迅说的“淋漓的鲜血、惨淡的人生”,让人思考更深刻。这几年其实我看到很多企业股东的财富接近于毁灭,一夜回到解放前,但也不仅仅是建筑行业。这是资产负债表缩表的时候,财富毁灭就是一个规律,如果你的财富超过了1000万,缩水10%-20%,你要感谢这个伟大的时代,没有亏待你;缩水30%-40%,你也得接受;缩水50%-60%,你还要微笑面对生活;缩水70%-80%,你可以说曾经你也富过……

所以,投资不再背后的原因,我们一定要想清楚,工程企业一定要从用投资解决自己生存问题的循环里面走出来。

▌2.市场竞争,是水平竞争还是垂直竞争?市场的竞争为什么如此之激烈?央企在市场竞争中把1000-2000人的民营企业打败了,算不算水平?央企把项目做到村里面去,是建筑业之幸还是不幸?我们需要深度去思考。

我用了一个新的说法,市场竞争到底是“水平竞争”还是“垂直竞争”。很多时候,企业的转型是一个企业跑到另一个企业的领域里抢活,甚至是低水平跟高水平企业去竞争,我以为这是“水平竞争”,当然工程行业“水平竞争”是常态。“垂直竞争”是企业面对未来,塑造核心竞争能力,能力塑造起来后,对竞争者降维打击,形成“垂直竞争”。建筑行业“水平竞争”比较常见,“垂直竞争”不太多,最终企业的发展都挤在一个狭窄的领域里,而不在一个立体空间里面,所以大家相对比较窒息。

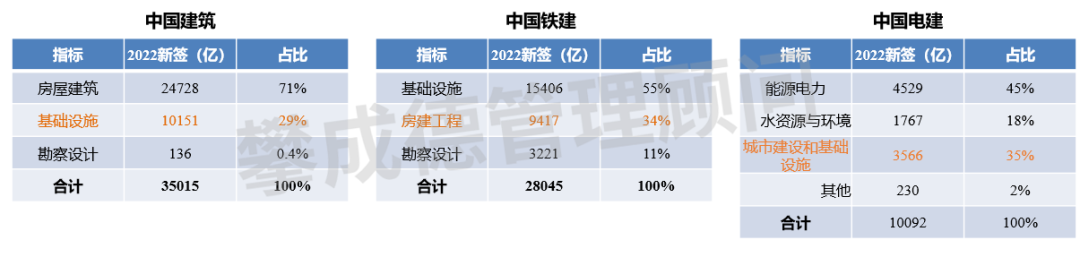

我们做了个简单的统计分析,央企在做什么呢?中建在努力朝基础设施转型,中铁等以基建业务为主的企业也在做不少房屋建筑,省级建工集团的业务结构也跟央企差不多,大家业务都趋同了,业务趋同的实质是水平竞争。

表4 中央企业业务趋同

表5 地方国企业务趋同

此外,行业也呈现垄断型的“自由竞争”、自由型的无序竞争。

我们以为央企内部是垄断竞争,其实央企之间、同一央企内部的二级工程局之间、甚至工程局内部的号码公司之间,都要竞争,我把这种现象叫垄断型的“自由竞争”;中低端市场的竞争,行业人士更有体会,几千家企业投标竞争一个几千万的项目,标书摆满一个大会议室,在一个大网袋里抓乒乓球,中标概率几百分之一、几千分之一,是自由型的无序竞争。

我不知道未来竞争会不会更加激烈,也不知道会不会导致我们整个行业的利润、现金流无限接近于零?建筑行业最近几年的税收大概7500亿,利润8000亿,设计院大概是1000多亿,由于很多房地产企业暴雷,加上政府项目的支付困难,我感觉去年和今年建筑业全行业的利润和经营现金流已经实质性接近于零。当然如果你们不认可我的观点,也可以反驳和批判。

进一步往前延伸,水平竞争会不会消灭所有的溢价?

经济学有一个概念,完全的自由竞争会导致整个行业的利润等于零。现在建筑行业利润不等于零,原因是部分企业有溢价,我列了8个溢价(特许权溢价、所有制溢价、关系溢价、管理能力溢价、价值链溢价、技术溢价、供应链溢价及复杂营销溢价等)。再往下面走,会不会所有的溢价都会消失?比如说特许权的溢价,以资质为例,特级资质和一级资质哪个含量高,肯定特级资质高,将来也许特级资质企业从840家变成8400家,那就意味着特级资质也没什么溢价了。还有所有制溢价,我们做过统计,央国企新签合同额的市场占有率已经达到65%,而且央国企内部是垄断型的自由竞争,所有制的溢价也没有了,是吧?

建筑企业尤其是领先的企业要朝垂直竞争的方向走。松下当年提过,小企业解决自己的生存问题,中等企业对社会有所贡献,大企业是推动社会进步的力量。中国大型建筑企业既有责任推动行业进步,也有责任为行业的生态健康作出自己的贡献,要朝这个方向走,就要把发展质量放在第一位,同时节制规模发展的欲望。

▌3.政府管理,行业政策和管理体系是推动还是阻碍行业发展?十八届三中全会提出“市场在资源配置中起决定性作用”,市场本来应该源自工程的市场化需求,不应该受政策影响太大,问题是我感觉现在政策的影响非常之大,市场并不源于市场需求,而源于政策的推动;攀成德每天都在做服务,接触很多客户、企业经营管理者,他们对政策都非常关心、关注,但关心关注花的精力太多,对行业的发展就不是好事了;此外,政策化市场给企业带来机会的同时也带来巨大的风险,我们大力推行过PPP,有多少企业获益?有多少企业受伤?大家可以去思考,哪些政策在推动行业发展,哪些没有起到推动行业发展的作用。

还有契约精神与政治责任、民生问题的矛盾。

市场经济是契约经济,是信任经济,社会主义核心价值观12条、24个字,其中2个字就是“法治”。“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”是我们读中学时要强记的内容,老有考试重点针对这四句话;在工程行业工作这么多年,我才深刻体会,这四句话能做、要做、可做和做到,是多么艰难,也是多么漫长的一个过程;而这四句话谈到的又是企业生存和发展的环境基础。

在改革开放前,中国的社会问题要简单很多。从人的需求角度看,那时候大家没饭吃,解决吃饭问题就可以了;但今天中国面临的问题是什么?大家吃饱饭后,得的病不是营养不良,是抑郁症。我有一个师妹,在广州做心理学方面的研究;有一次跟她一起吃饭,她谈到广州30%的中学生有或重或轻的抑郁症,当时我还不太信,觉得夸张了,前段时间有个研究报告说中国50%的孩子有或轻或重的抑郁症。

今天的中国很复杂,有很多问题好像靠“法治”盖不住。比如说法治与政治需要、民生的矛盾,地方政府“保交楼”政策等。在恒大事件“中枪”的很多施工企业跟我说,一些地方在保交楼的压力下,一点不考虑施工企业的利益;各位换位思考下,如果你是市长、市委书记,国家有这个要求,你怎么办?正是这些矛盾给施工企业带来经济损失,与“契约经济”不太吻合。

我们理解了背后的逻辑,未来就可以采取相应的措施和招数:凡是某人(企业)开始走下坡路,就少跟他打交道;凡是某人(企业)杠杆放得太高,就不跟他打交道,感觉到有坑就不要去,法律解决不了所有的问题,对此不要有任何侥幸心理。

恒大事件教育了我们,政府项目又如何?

从争政府项目到被长期拖欠,以契约精神、用白纸黑字来打官司,也是蛮难的。我跟建纬律师事务所的合伙人探讨过这个问题;他告诉我,(地方)政府跟建筑企业的地位不对等,长期的文化环境也形成企业“怕”政府的习惯,不敢打官司;此外,打官司既影响关系也未必能拿到钱,关系僵了失去市场,官司赢了也大概率只得到一纸判决。

“法治中国”的建设是一个漫长的过程 ,每个企业既有碰上恒大事件法律无力救“你”的时候,也有特殊时间点的特殊问题,尤其是当政治、民生与契约精神相互纠缠、产生矛盾的时候,不是哪一级政府、哪个条线的部门能改善的,也意味着企业经营者要特别谨慎,要远离特殊问题、特殊场景。

▌4.几点纠结作为行业的观察者、研究者,我有很多纠结点,所谓的“纠结点”是我感觉某些观点不太对,又找不到特别有说服力的逻辑来证明它不对,我来谈几个:

很多年前,我就听到这个观点,说建筑业增加值占GDP比例达到7%以上,建筑行业是支柱产业,所以要支持它。当时,我虽然不赞同,但是也没有想太清楚,更不敢去反驳,今天行业已经进入空气稀薄地带,我们不妨来探讨探讨。

我认可建筑行业是支柱产业,但是不认可因为是支柱产业,所以要去支持它。原因是什么?建筑行业是支柱产业,是个结果,不是原因。国民经济发展了,建筑业也发展,所以成了支柱产业;并不是建筑行业是支柱产业,所以一定要来发展建筑业,不能这么想,因为建筑行业是被动行业。如果将来有一天,城镇化建设完成了,我们硬要拿着支柱产业这个地位来说事吗?

前段时间我参加四川省和重庆市建筑协会组织的“川渝建筑企业走进粤港澳大湾区推进会”,了解到四川泸州的建筑(相关)业增加值占GDP比重达到20%,按道理就要发展建筑业,但是泸州的经济总量多大呢?2022年GDP约2600亿,建筑(相关)业GDP约520亿。深圳有说过建筑业是支柱产业吗?深圳建筑业的产值和GDP比泸州大多了,深圳建筑业绝对值很大,但比重很低,所谓的支柱不支柱,5%是一条线。

还有一个纠结,行业的好坏跟规模的大小到底是什么关系?现在大家说行业不好、不行了,是因为行业(投资)不增长了。

目前建筑业产值到了30万亿,如果每年增长7.2%,大概10年就到60万亿,再翻一倍,我们就认为行业很好?这是朝未来画延长线。如果反向去思考一下,1998年建筑业产值是1万亿,今天是30万亿,从数据来说增长了30倍,建筑行业好了30倍吗?没有30倍的话,我们也可以粗略估计一下好了多少吧。我记得在2006年给绍兴一个装饰企业做咨询的时候,企业老总跟我说现在给银行做装修不好做了,项目毛利率才20%多,我问他原来多少,他说原来一般是50%。2000年以前,项目毛利润普遍是很高的,现在行业变得这么大了,行业(毛利率)好了吗?没有。

既然行业变大,行业(项目利润率)也没有变好,那反过来,行业缩小,行业(项目毛利率)也未必变坏。所以大家要有这样的思维,行业的大小和行业的好坏不是一回事。我个人的观点,中国大建设应该回归理性的轨道,根据人民的生活需求来建,根据经济发展需要来建,根据社会承受能力来建。

我们预测一下,我觉得未来的建材量要下降到当前的1/3,从现在的21亿吨,下降到7亿吨。即使下降2/3,中国人均使用的钢材和水泥量还是全世界的两倍,量还是很大,我们的建设量在世界上也依然是领先的。

—3—三重策略谋未来

总体上我的观点是:对行业有理性的悲观,对自己的行动无理性的乐观。

市场肯定会下行,这点不用怀疑,当然其他行业日子也不好过。我们常说“悲观者正确,乐观者前行”,其实更重要的是对什么乐观?为什么乐观?对什么悲观?为什么悲观?如果你想清楚了,选择就慎重了。

当年我们高呼“别让李嘉诚跑了”,现在有了恒大案例的对比,我们可以看到谁对谁错,谁在伤害我们的社会。我常想,悲观乐观现在成了立场,而我们追求的是把事情做对,理性的做法是该乐观的时候乐观,该悲观的时候悲观。

在空气稀薄地带,我给大家的建议是:

第一,在战略上适度控制规模,避免过大风险出现。

工程行业的特点是长长的坡,薄薄的雪,不要为短期领先付出长期的代价,比如说低价拿某个项目,为抢某些项目投入太多的投资或者资金,导致资产负债表巨大变化。

在技术上,不要把高科技、互联网、软件公司的道法术不假思索地照抄照搬,不要为某个技术突破下巨注,三年不开门、开门吃三年在建筑行业(普遍)不适用。

企业的经营收入不要大增,但是也不能大幅度下降,要有节奏地变化,而不是巨幅的波动。

战略上底线思维,想到最坏的情况,尝试做压力测试,早做准备。

2018年我在某央企大连干部学院培训班问过这个问题,“如果企业新签合同、营业收入、银行贷款总额每年下降10%-15%,能坚持几年?”当时班上的领导跟我说从来没想过这个问题,如果2018年没想过,2023年我觉得需要考虑考虑这个问题了。

企业早起步,缓慢而有节奏地进步,成本是最低的。毛大庆说,我们四十年走完别人两百年的路,一个必然的结果是大部分人是无法安稳度过一个完整的职业生命周期,尤其是半路上了高速公路的。需要以5倍速赚取生活安全感,也会以5倍速失去职业护城河。所以,一有事干就焦虑,一没事干就很抑郁;一没共识就内耗,一有共识就内卷。

第二,大多数建筑企业都要放弃幻想,谨慎投资。

我们有同事分析过“为什么在当下的中国学万喜不可能”:环境不同、资金不同、能力建设不同、业务组合不同、市场差异和文化差异等。

企业在控制投资的同时,要有节奏地水平创新和垂直创新。大型建筑企业要有一定的精力去做垂直创新,为什么要创新?很重要的是创新能保持组织的活力,不创新墨守成规的话,组织是没活力的,当然创新也会付出代价。

今年预见的主题是“进入空气稀薄地带”,这也将是我们最后一次往建筑企业和勘察设计企业的“伤口上撒盐”了。明年我们要用新的题目,比如“创新是企业发展的不竭动力”,如果形势没有大的变化,我们一定会朝这个方向走。

第三,运营上,重视基础管理,在深度思考中去实践。

建筑行业不是高科技行业,是传统行业,但是很多领导的脑子里面都是一些很新的名词,“领导力、执行力、企业文化、学习型组织……”我不是说这些不要,其实企业的领导更多应该去理解管理的概念。

管理是什么?是管理者用计划、组织、领导、控制、协调这样的手段,推动组织达到目标。德鲁克有一句名言,“管理是一种实践,其本质不在于知而在于行,其验证不在于逻辑,而在于结果”。我可以把这句话改一下,“计划是一种实践,其本质不在于知而在于行,其验证不在于逻辑而在于结果”。我们几个人理解了计划?理解了组织?领导力属于微积分题目,几何和代数题目不会解,天天在想着微积分的题目。很多时候我说德鲁克的书很难看懂,原因是我们的思想境界、理解水平没有到他那个层级。所以我们要追求本源的问题。

另外,企业要轻装上阵,处置低效、无效资产和低效、无效组织。这个时候假不得了,没有用的就得甩了;就像很多女同胞应该清理自己的衣柜一样,5年、10年都不穿的衣服,装在里面干嘛?

最后做个总结:

我们现在感觉确实不太好,有时候你感觉不太好,是因为过去感觉太好,有对比才有伤害。

无论市场怎么下跌,中国建筑业市场规模依然很大。从整体来看,目前房地产可能已经到了很糟糕的时候,但建筑业还没有,还有一段煎熬,虽然怎么变很难预计,但是剧变是必然的。

能进入空气稀薄地带的企业已经活着登上了一定高度,也正在经历新的历史阶段,讲的更自信一点,在塑造一个新的阶段,这个阶段本身就是历史。

没必要纠结于“生死”,我们需要静下心来,把事干好,把基础的东西做好,每个建筑企业都需要在不确定的时代中笃定前行。建筑业只有一种真正的英雄主义,那就是看清了建筑业的真相,却依然热爱建筑业。