编者按:

红色印迹、民族风情、历史文化……在黔贵大地,一处处鲜活的文化遗存把“文化千岛”贵州点缀得更加绚烂,一座座博物馆矗立其中,镌刻多彩贵州人文气质,向人们述说着这方土地上的历史、文化、习俗。5月18日是第48个国际博物馆日,让我们一起走进贵州各地有代表性的博物馆,开启一场跨越时空的“对话”。

贵州三线建设博物馆位于贵州省六盘水市水城古镇中心,2013年8月17日建成开馆,占地40.22亩,建筑面积10136平方米,目前已有1400余件藏品,是国内第一家以“三线建设”为主题的博物馆。

三线建设是以备战为指导思想,在我国内陆13个省区实施的一场以铁路建设为先导、能源原材料工业为基础、国防科技工业为核心、重工业为重点的一场规模空前的经济建设运动,于1964年决策,1965年开始实施,至1980年结束,跨越三个五年计划。值此三线建设决策发布60周年之际,记者来到贵州三线建设博物馆,聆听博物馆所承载着的历史声音。

步入贵州三线建设博物馆,映入眼帘的是“大三线”的雕塑,它融合了“煤、电、钢、材”等元素,仿佛一座时空之门,引领每一位访客穿越回那个轰轰烈烈的年代。馆内展览内容丰富多样,通过大量的实物、照片、文献、模型,生动再现了数十万建设大军响应国家号召,投身三线建设的壮丽画卷。

再往里走,一个手摇式报警器吸引了众多游客的目光,它也是馆内为数不多可体验的文物之一。“这是当时最好的通信设备,常用于通知紧急情况、召开会议或者训练等情况。”贵州三线建设博物馆讲解员欧锦说,它见证了水城水泥厂的安全生产历程,以及六盘水现代建材工业的发展。

手摇报警器与磁带、录音机、放映机等设备放置在同一排,墙上的影像资料将当时“边生产边训练”的场景淋漓尽致地展现在观众眼前。

“这些展品不仅仅是冷冰冰的机器,它们是活生生的历史教材,讲述了在资源有限、条件艰苦的环境下,三线建设者们如何利用智慧与双手,开创出一片新天地。”欧锦介绍道,“比如这台老旧的放映机,曾是工人们闲暇时唯一的娱乐来源,播放的不仅是影片,更是那个时代的精神食粮和情感寄托。”

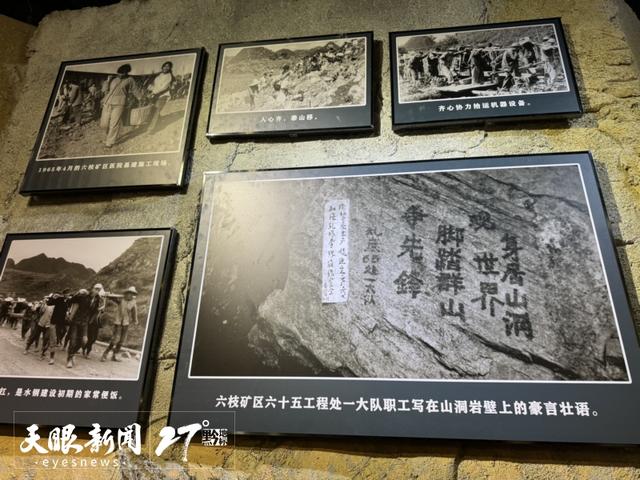

在贵州三线建设博物馆的每一处角落,都能感受到一种强烈的时代气息和深沉的历史信息。墙上的影像资料犹如历史的守望者,静默地诉说着过往的辉煌与艰辛。其中,英雄洞作为六枝矿区三线建设者们坚定意志的集中体现,更是引人瞩目,那里曾是40名勇士共同生活的山洞,他们在紧迫的时间与繁重的任务面前,依然能够提前完成使命。

英雄洞中“身居山洞观世界,脚踏群山争先锋”的豪言壮语。

三线人在洞壁上刻下了“身居山洞观世界,脚踏群山争先锋”的豪言壮语,不仅彰显了他们的豪情壮志与无畏精神,更成为了激励后人的力量源泉。尽管随着时间的流逝,这句标语的字迹已不再清晰,但它所承载的坚韧与拼搏的精神却永远熠熠生辉,永不褪色。

英雄洞的标语。

从博物馆向外走,步入开阔的三线广场中央,一列庄重的火车头赫然矗立,立刻吸引了众多游客的目光。这便是该馆的镇馆之宝——名为“上游0405”的蒸汽机车。

“这趟列车自诞生之日起,便在水钢服役了整整37年,它不仅是交通运输的功臣,更是水钢发展历程的忠实见证者。”欧锦介绍时,她的声音中充满了对这段历史的敬畏。随着时代的进步和科技的发展,蒸汽机车逐渐被淘汰,但“上游0405”并没有因此被遗忘。在面临被切割的命运时,它幸运地被捐赠给了贵州三线建设博物馆,从而得以保存下来,成为了“工业革命代表性文物”。

如今,它静静地停放在三线广场中央,虽然已不再奔跑,但那份历史的厚重和曾经的辉煌依旧让人心生敬畏。游客们纷纷驻足拍照留念,感叹着时代的变迁与历史的魅力。

在这座博物馆内,类似于“上游0405”的珍贵文物不胜枚举,它们静静地陈列在各个展区,向前来的游客们诉说着那段波澜壮阔的历史。

“目前博物馆的讲解团队共有896人,去年共接待140万名游客。”贵州三线建设博物馆社教部主任黄仕贵说,红领巾讲解员项目是馆方长期投入并持续进行的工作。通过精心培训和选拔,现已有150名小小讲解员脱颖而出,他们用自己的方式,向游客们传递着三线建设的历史和精神。未来博物馆计划与学校进行更紧密的合作,共同打造研学路线,让更多人了解到三线建设的历史。

策划/黄蔚 陈曦 赵相康

文、图/贵州日报天眼新闻记者 赵珊珊

编辑/陈江南

二审/姚曼

三审/陈曦