早在上世纪五六十年代,毛主席就曾经动过修建三峡大坝的念头,但是当他询问了张爱萍将军一个问题之后,却觉得太过于冒险,便打消了修建的念头。

进入八十年代,邓也有了修建三峡大坝的念头,他也找来了张爱萍将军,弄清楚一系列问题后,邓公却淡淡的对张爱萍说:“你胆子太小了,我们的步子可以迈的远一些。”

在邓公拍板之后,国家正式着手进入三峡大坝修建的论证阶段。在此期间,曾经在五十年代敢于说真话,并预言了三门峡大坝修建后的惨状的著名水利专家黄万里,再次站出来反对三峡大坝的修建。

同时,另外9位各个领域的权威人士也站出来,在论证报告上拒绝签字,以表示反对。

那么,毛主席和邓公两人关心的问题到底有何不同呢?竟使得两人的观点大相径庭。黄万里等老一辈专家的反对是否有依据呢?如今回头看,三峡大坝的修建,是否真的是利在千秋呢?

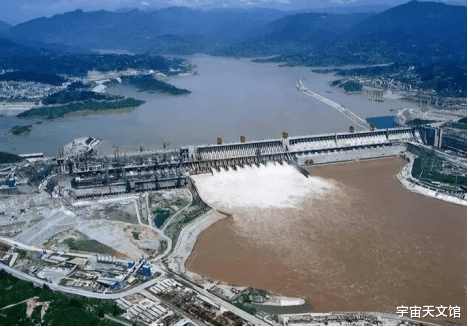

三峡大坝,民族大梦早在一百年前,极其富有战略眼光的孙中山,就注意到了三峡一带的丰富水利资源和防洪用处。他认为,如果能在三峡一带修建一座巨型大坝的话,不仅仅有利于改善长江上游不利于通航的被动局面,甚至可以用长江丰富的水力资源,来达到振兴实业,救亡图存的目的。

在当时的长江,正因为各种原因,而饱受水患的欺凌。特别是长江中游一带,九曲回肠的水道使得沿岸泥沙堆积,甚至出现了空中悬河这样的重大安全隐患。要是长江的水量稍微上涨变动,沿岸堤坝如同虚设,被抬高的水位会迅速溢出,沿岸百姓除了逃离家园,别无他法。

孙中山先生正是注意到了这一民间疾苦,所以他在其《建国方略》中极富展望的写下了修建三峡大坝的计划。可惜的是,由于当时动荡不稳的局势,这一美好的展望永远的停留在了字面上,始终无法真正的实施。

新中国成立之后,国家趋于稳定,特别是第一个五年计划完成之后,国家也拥有了一定的重工业基础,具备了一些进行大型基础性设施建设的能力和经验。三峡大坝的修建再次被提上了议程。

毛主席甚至满怀期待的写下了“平湖出高峡”这样的美好期待。然而当时国内虽然稳定了,但是国外依然是群狼环伺,社会主义国家和资本主义国家相互对立,随时有发生第三次世界大战的危险。

毛主席高瞻远瞩,他注意到,如果三峡大坝真的建好之后,虽然能极大的促进民生的发展,但是如此大的水坝,也很容易成为了一个被敌国打击的军事目标。

当时新中国三军刚刚起步,除了陆军还有一些底子之外,空军和海军底子很薄,难以全方位的保护大坝。

而大坝之下,可是中国最重要的一条沿河经济带,关系着国计民生。

所以毛主席在仔细的询问了国防科委的张爱萍将军之后,最终觉得此时修建三峡大坝,在军事上还是太冒险了,加上之前三门峡大坝修建的教训,最终他还是打消了修建三峡大坝的念头。

进入八十年代之后,中国改革开放,与西方国家交好,而且人民解放军经过三十多年的蛰伏,在海陆空方面都得到了长足的发展,完全有能力全方位的打击任何来犯之敌。

随着经济的不断发展,各项资源缺口变得更大,邓小平也注意到了三峡所蕴含着的巨大价值。

他同样找来了张爱萍将军,在问清楚一系列问题之后,再加上此时三峡工程的部分工程——葛洲坝已经建设完毕。

邓小平从经济角度出发,觉得在三峡的修建上,我们的步子是可以迈得大一些的。由此,在邓小平的支持之下,1986年,由国家水利部门牵头,400多名全国权威的水利、地质等领域的专家齐聚一堂,开始对是否修建三峡工程展开了第一次激烈的论证。

大家争论的焦点主要是三峡修建完成之后,会不会出现泥沙沉积、防洪能力能否提高等问题上。

在会上,作为水利老前辈的黄万里,就直言不讳的反对修建三峡工程。他从泥沙淤积的角度出发,认为三峡大坝在建成的二十年之内,长江航道一定会因为泥沙和鹅卵石的堆积而被堵塞。

这位老前辈在泥沙淤积方面很有研究,早在五十年代修建三门峡水库的时候,他就建议为了缓解泥沙淤积,应该在水库修建疏通管道。

但是当时的修建人员并没有采纳黄万里的观点,最后导致大坝建成之后,三门峡因为泥沙淤积的问题,致使附近百姓饱受其害,直接间接的给国家带来了几个亿的经济损失。

所以当黄万里提出这个观点之后,国家也是相当的重视这位老前辈的宝贵经验。在世界水利史上,泥沙淤积可以说是一个普遍性难题,泥沙淤积如果解决不到位,会导致水库容量的降低,使得水库寿命减短,同时会影响附近港口和下游的河道安全。可谓是牵一发而动全身。

在后来的几次论证会中,也相继有人提出反对,观点涉及了方方面面。在最终提交论证报告的时候,有九位分别来自水利、地质、生物、政府等领域部门的专家联名反对,并拒绝在报告上签字。这九位专家的名字分别是:覃修典、李玉光、廖文权、伍宏中、黄元镇、郭来喜、侯学煜、方宗岱、何格高。

于国于民,不管这九位专家的观点是否正确,他们都值得我们去尊重。

这份论证报告提交之后,专家组力争做到求同存异,归纳总结之后认为,如果在不修建三峡大坝的情况下,并没有可以与之对等的方案来解决当下迫在眉睫的一些问题。

经过六年时间的讨论,专家组最终形成了一份权威报告,并于1992年提交给了全国人大审议。在讨论过程中,甚至出现了几百张的弃权票和反对票。好在最后三峡工程的建设方案还是被通过了,全国人大始终认为,建设三峡大坝,利大于弊,功在当代,利在千秋。

两年之后,国家计委正式下发了“长江三峡工程将于12月中旬开工建设”的文件。从计划萌发到最终落成,中间70余年,现在事关中华民族未来发展大计的三峡工程终于要破土动工了。

从1994年动工,历经十五年,国家前后投入了几百亿元,最终在2009年三峡工程全部完工。如今在回头看三峡工程,当年一些专家提出的反对观点,在三峡工程建设和运营的不断实践中,实际上都得到了解决。

首先是泥沙问题。从建成之后,经过十来年的观测,三峡水库的年均泥沙量大约为2亿吨。这比建造之初的水平低了整整42%。在建造过程中,国家致力于在长江中上游植树造林,经过十几年的发展,小树成密林,长江河段的水土保持态势发展良好,水土流失减少了,长江中的泥沙含量自然也就降低了。

再来看三峡水库的防洪能力。三峡工程在建造之初,就是按照高标准建造的,其抗洪标准定位是“万年一遇”。在历史上,长江洪灾泛滥时洪峰的最高记录是10.5万立方米每秒,而三峡大坝的抗洪上限是12万立方米每秒。

在2022年,三峡大坝遇到了建成之后最大的一次洪峰,水流速达到了7万立方米每秒,经过三峡库区和长江中上游三十多个水库的联动调节,当洪水从三峡流向下游的时候,水流速已经变成了4.9万立方米每秒,经过三峡库区的调节,洪峰消减了大概三分之一的水流速,给下游极大减轻了抗洪压力。

在结构上,三峡工程采用的是当今最坚固的三角切面重力坝。这种结构可以抵制水流对坝体的侵蚀,甚至可以做到越泡水越抗压的效果。从建成后到现在,三峡大坝已经十余年,根据现在的检测数据来看,坝体的抗压能力有最初的25兆帕,提升了18个单位,真正做到了越泡越抗压的效果。

甚至有军事专家做过推演,即使是做最坏的准备,三峡大坝被原子弹打中了,那么也只是会被炸出一个大缺口来,就三峡大坝的体积而言,这几个大缺口无伤大雅,犹如多了开了几道闸门。当然就现在解放军的作战能力而言,三峡大坝遭到原子弹打击的可能性不大。军事专家的推演,也从侧面验证了三峡大坝的抗洪抗压能力。

再来说说三峡的抗震能力。在建造之初,就有地质专家反对,他们觉得三峡在蓄水之后,巨大的压力,将会改变一带的地质结构,甚至诱发大地震。

在建成之后的第一年,在大量的蓄水时,三峡库区确实频繁发生地质灾害。蓄水后,由于地表的矿洞受到了水的侵蚀,进而产生反应,出现了小的震动,但这是蓄水后库区发生的一个正常现象。

按照地质界的标准,当一个地方的水文条件发生极大变化之后,库区的蓄水向断层带渗透只要不超过10千米,就是一个正常的地质变动现象,这和所谓的诱发大地震,是两回事。

而且到了第二年,三峡库区发生地质灾害的概率,就回升到了常来水平。根据统计,三峡着十余年发生的地质灾害,有80%是发生在第一年。

其实往往时间就是最好的一个答案。曾经许多专家反对的问题,无论孰是孰非,如今三峡本身就已经交出了一份满意的答卷。现在的三峡,并没有像当年一些专家所预测的是一个“潘多拉魔盒”。

相反,现在的三峡大坝,已经成为了稳定调节长江经济带,乃至全国经济的压舱石、稳定器、定海神针。

三峡库区截止2023年,累计发电接近5千亿千瓦时,为长江乃至全国的经济发展提供了清洁能源。

治水发电,促进航运,保护生态,三峡用自己的实际行动证明,建造三峡大坝确实是一件关乎国计民生,功在当代,利在千秋的大事。

但是,即使现在三峡的成绩,证明了当年那些持反对意见的专家的观点是不正确的。

但是世事难料,没有人可以预知未来,那些专家也是站在国家和人民的角度去反对,他们的勇气和真知和三峡一样伟大。

对此,你对三峡大坝的未来有什么展望?当年是否建造三峡之争如今是不是可以盖棺定论呢?

针对以上几个问题,如果你有精彩见解的话,可以在评论区留下你精彩的留言!