第一批看731观众发声医学生看731后嘴角颤抖受访 看完《731》的那个下午,走出影院时阳光刺眼,可我却觉得喉咙被什么东西死死扼住——不是电影镜头的血腥,而是那份“真实”带来的窒息感。

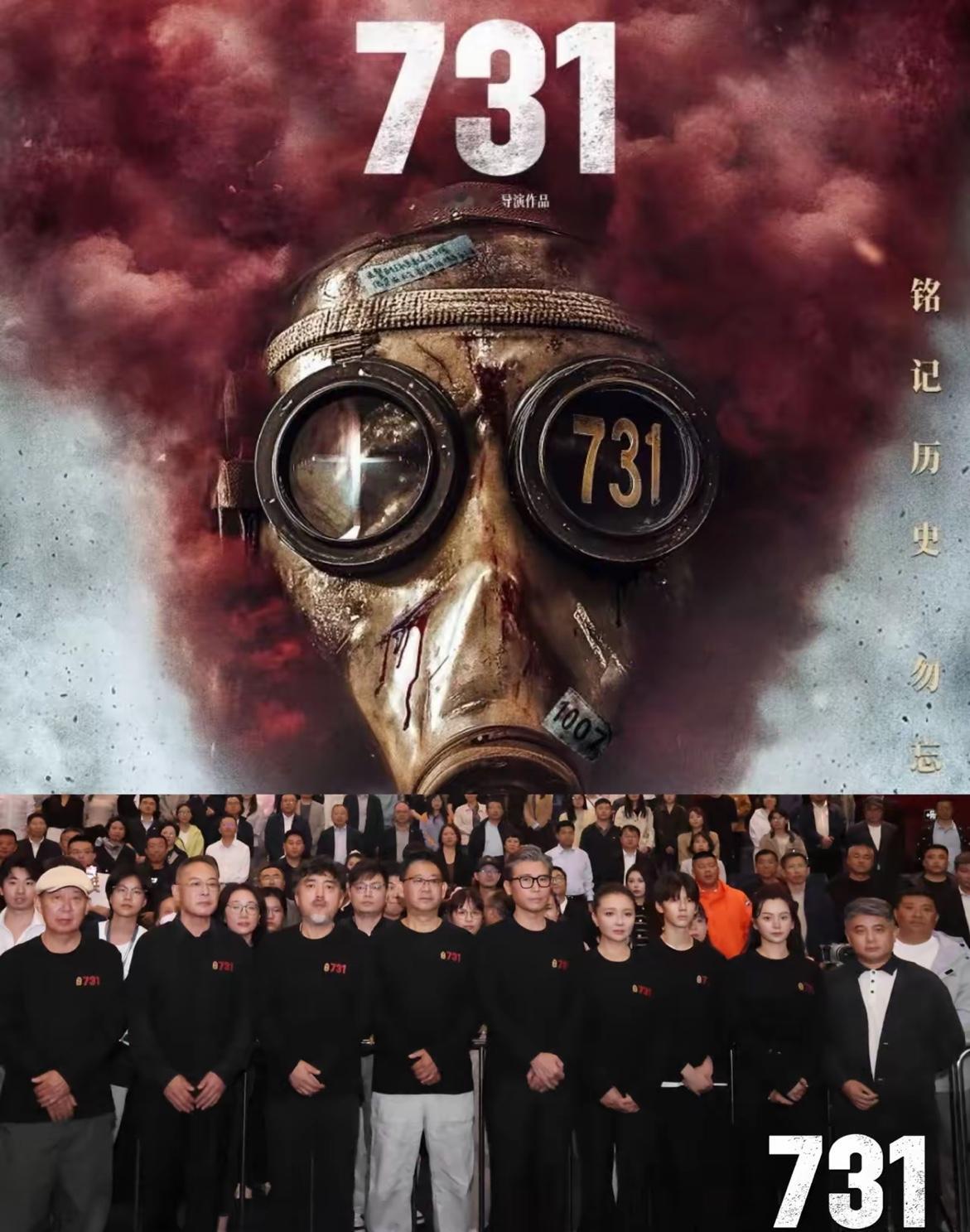

有宝妈纠结要不要带孩子看,担心所谓的“大尺度”。其实比起孩子自己能看的《死神来了》,这部电影的画面远算不上刻意渲染暴力。可反过来想,若连这些都算“尺度大”,那当年真实发生在731部队的惨剧,又该用怎样的尺度去丈量?电影里的实验器械、档案文件,都是导演赵林山翻阅百万字文献、请历史顾问反复核对的细节,每一个道具背后,都是同胞曾亲历的炼狱。那些想逃却逃不掉、想活却活不成的人,不是虚构的角色,是我们的祖辈,是3500万抗战遇难者中,最痛的一笔。

作为医学生,当镜头扫过那些冰冷的实验仪器时,我生理性地嘴角颤抖。我学过解剖,见过标本,可从未有一刻像现在这样清晰地意识到:医学本该是救死扶伤的仁术,却曾被变成屠戮生命的屠刀。更让人心寒的是,731部队创始人石井四郎,手上沾满同胞的鲜血,最终却在美国的庇护下逃脱审判,靠从中国人身上掠夺的“血资料”安度晚年,死于咽喉癌——多么讽刺,他终究没能逃过自己种下的恶因。

有人说这不是一部“好看”的电影,没有酣畅淋漓的爽感,只有沉重到喘不过气的压抑。可它从来不是为了“好看”而存在的。导演说,他拍的不是电影,是一剂良药。这剂药确实苦涩,苦到让我们在黑暗中攥紧拳头,苦到让我们看清“落后就要挨打”从来不是一句口号,而是刻在骨血里的教训。

电影里的同胞没能逃出那座人间地狱,但我们能带着他们的目光,挺胸抬头地走出影院。前几天看到“打击范围覆盖全球”的新闻时还未深思,此刻却突然懂了:如今我们能安稳地站在阳光下,是因为有人替我们把黑暗挡在了身后。

片尾字幕升起时,影院里一片寂静,没有人提前离场。我突然明白,这部电影的票房从来不是数字,而是一张又一张“挂号单”——我们挂的是“记忆”的号,要治的是“遗忘”的病。走出影院时,我擦掉眼角的泪,心里却多了一份沉甸甸的重量。

我们不必强迫自己“和解”,也无需沉溺于廉价的悲伤。记住731,不是为了延续仇恨,而是为了守住底线:守住对生命的敬畏,守住对历史的铭记,守住“吾辈当自强”的信念。当灯光亮起,愿我们带走的不只是愤怒与泪水,还有为亡者作证的勇气,为生者明鉴的清醒,和为未来守望的责任。

毕竟,能让我们挺直腰杆的,从来不是遗忘,而是铭记;能让和平延续的,从来不是妥协,而是自强。

大舜

君子报仇、百年不晚!