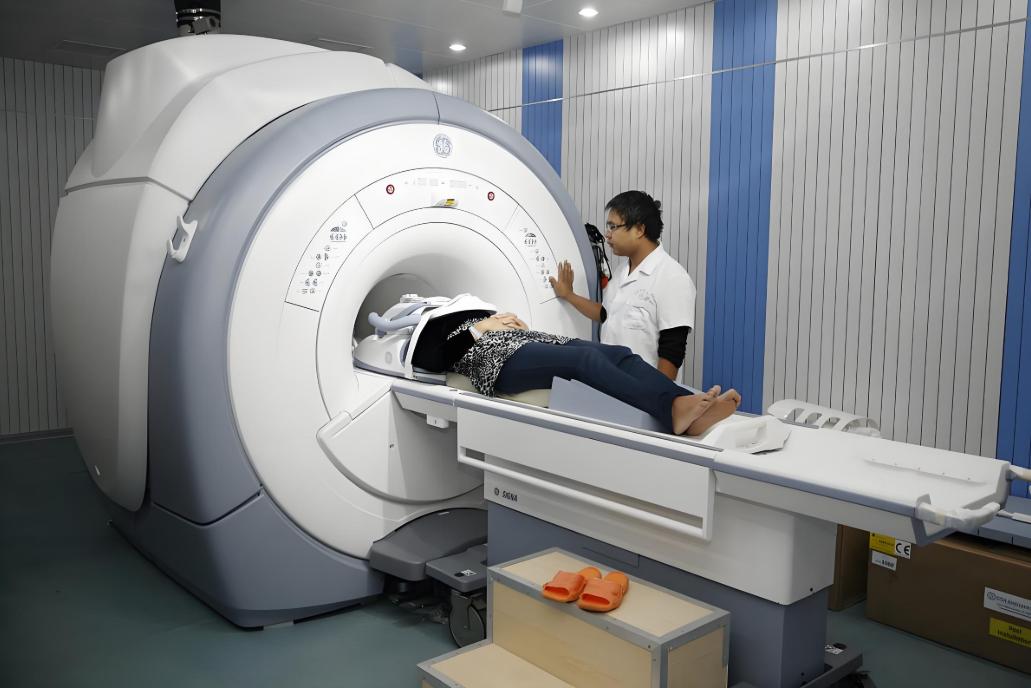

医院的核磁共振仪一台就要上千万,而一旦开机就永远不能关机,一天光电费就要1500元,再加上每天操作仪器的人员成本,那得检查多少年医院才能回本? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在现代医院里,有一类设备被称作“生命的望远镜”,它能够深入观察人体的隐秘角落,把潜藏的病灶清晰地呈现在医生面前,人们常说的核磁共振仪,就是这样一件救命的工具。 然而它并不是一件简单的机器,而是一头吞噬金钱的“巨兽”,一台核磁共振设备动辄上千万元,买得起并不意味着养得起,昂贵的运维成本让许多医院心惊肉跳。 这台设备之所以特殊,是因为它的心脏——超导磁体——必须一直待在极端的低温环境中,零下两百六十九摄氏度,几乎接近绝对零度,这样的温度才能让电流在磁体线圈里无阻流动,产生稳定而强大的磁场。 一旦温度上升,哪怕只是一点点,超导状态消失,线圈里的电流就会转化为灼热的能量,导致液氦瞬间剧烈蒸发,体积膨胀数百倍,这种被称作“失超”的现象不仅会毁掉设备,还可能危及操作人员的安全。 因此,核磁共振一旦开机,就注定要保持昼夜不停的运转,关机意味着灾难性的后果,为了维持这份脆弱的平衡,设备里不断循环着成百上千升液氦。 这是一种比黄金还昂贵的稀有资源,全球供应量有限,运输和储存都极为复杂,过去几年,全球液氦供应曾因地缘政治和产业波动而短缺,不少医院因此被迫限量使用机器。 单单补充一次液氦,就可能花掉四五十万元,而这还只是日常维护中的一部分支出,除了冷却剂,电力开销同样令人咋舌。 一台常见的核磁共振仪功率大约在五十千瓦左右,全天候运行每天要耗费上千度电,折算下来光电费一年就可能超过五十万元。 与此同时,机器不可能无人值守,需要专业技师和影像科医生轮班操作,从影像采集到图像判读,每一个环节都关系到患者的安全与诊断的准确。 一支团队至少三到四人,每年光工资和福利就要花费几十万元,再加上定期的维保合同、机房冷却系统、屏蔽工程的折旧费用,一台机器的年运营成本轻松突破两百万元。 在这种情况下,设备能否回本,关键取决于医院的利用率,对那些患者络绎不绝的大型三甲医院来说,核磁共振是当之无愧的“摇钱树”。 每天几十名患者排队做检查,平均收费在五百到一千元之间,再加上功能磁共振、增强扫描等高价项目,日收入往往数万元。 一年下来,不仅能覆盖成本,还能在两三年内收回全部购置费,此后则成为稳定的利润来源。 然而中小医院的情况却完全不同,患者数量有限,有的地方一天连十个检查都做不到,这样算下来,一年收入勉强两百万,连维持运转都困难,更别说回本。 许多民营医院买了机器,却发现根本用不起来,最后不得不出租给大医院或联合开展“共享服务”,以此缓解资金压力,对他们来说,核磁共振不是创造收益的法宝,反而成了压在账本上的沉重负担。 患者的感受同样真实,一次核磁检查费用往往几百甚至上千元,对一些家庭来说是一笔不小的开销,尤其是慢性病患者需要反复复查,负担更为沉重。 虽然医保可以报销一部分,但高附加值的项目往往需要自费,城乡之间的差距也因此被放大,对大多数人而言,核磁共振是精准诊断的重要工具,却也是一次次掏空钱包的现实。 长期以来,全球高端核磁共振市场几乎被少数跨国巨头垄断,西门子、通用电气、飞利浦等品牌牢牢控制着定价权,国内医院支付的巨额采购费和维保费,大部分流向了海外。 这样的依赖不仅抬高了医疗成本,也在战略安全层面留下隐忧,所幸,近年来国产品牌正在迎头赶上。 以联影医疗、东软医疗为代表的一批企业,已经能够生产出性能稳定的1.5T设备,价格比进口便宜一半以上。 部分新型号甚至探索了“低液氦”乃至“无液氦”的方案,运行成本大幅下降,如果未来真正实现常温超导,核磁共振或许会从“奢侈品”变成更普及的医疗工具。 冷冰冰的机器背后,承载的是一条条生命的希望,它的昂贵和苛刻并不只是数字上的计算,而是医疗资源分配、社会公平与科技进步的缩影。 当科技突破垄断、降低成本的那一天真正到来,核磁共振将不再只是少数大医院的“摇钱树”,而是更多普通家庭可及的救命工具,唯有如此,这场关于生命与金钱的博弈,才会迎来真正意义上的平衡。 这一切提醒我们,高端医疗技术的发展,从来不只是科学家的事,也不仅仅是医院的账本,它最终要落在每一个普通人的健康与生活上。 冰冷的机器如果能照进更多人的希望,那么它的价值就不再是成本和利润的计算,而是一份关于生命的守护。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:上观——从3000万降到260万,国产的核磁共振仪为何能便宜这么多?