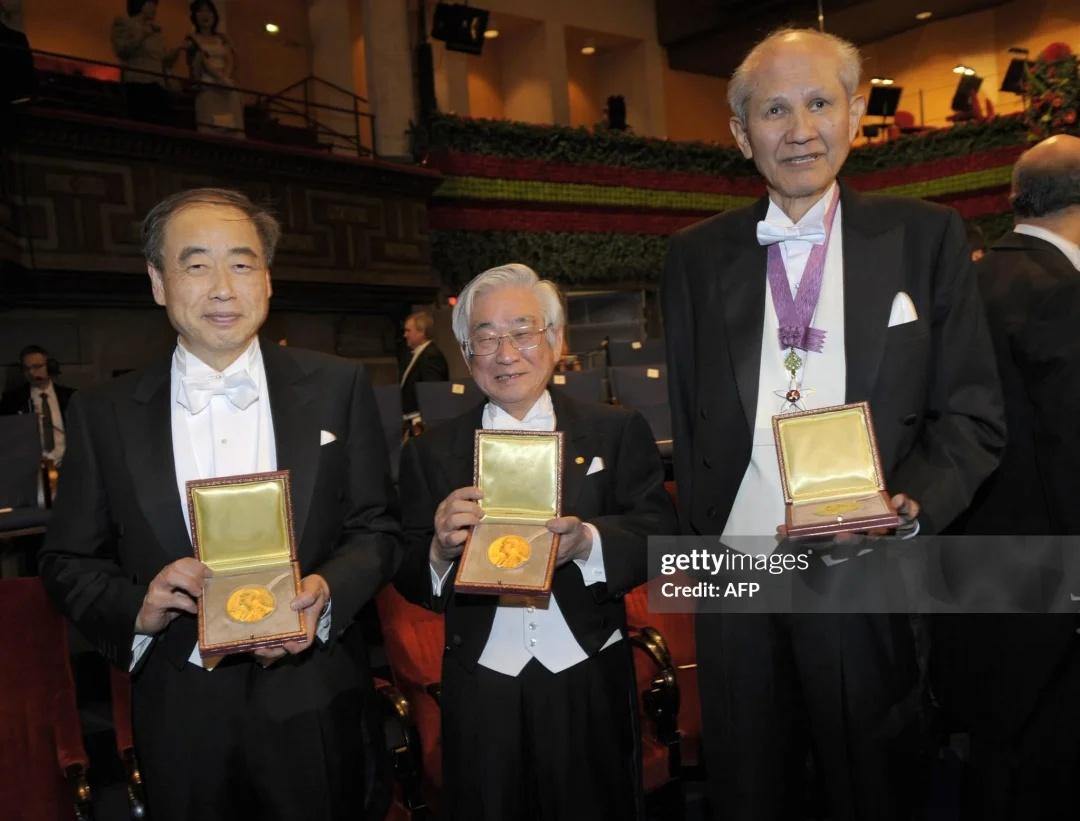

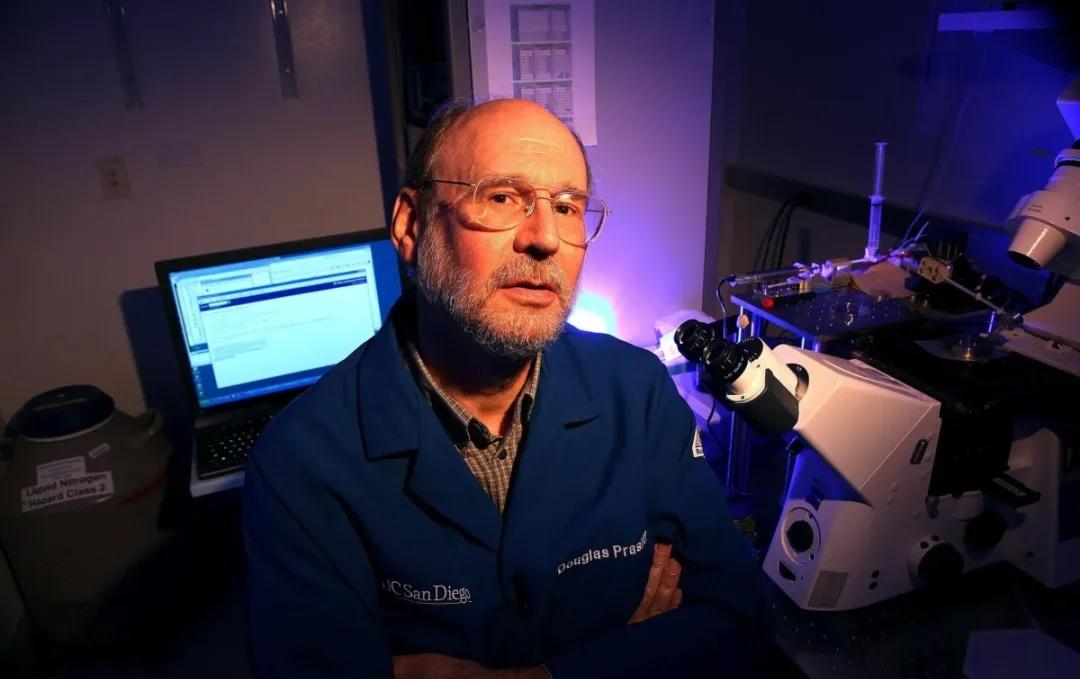

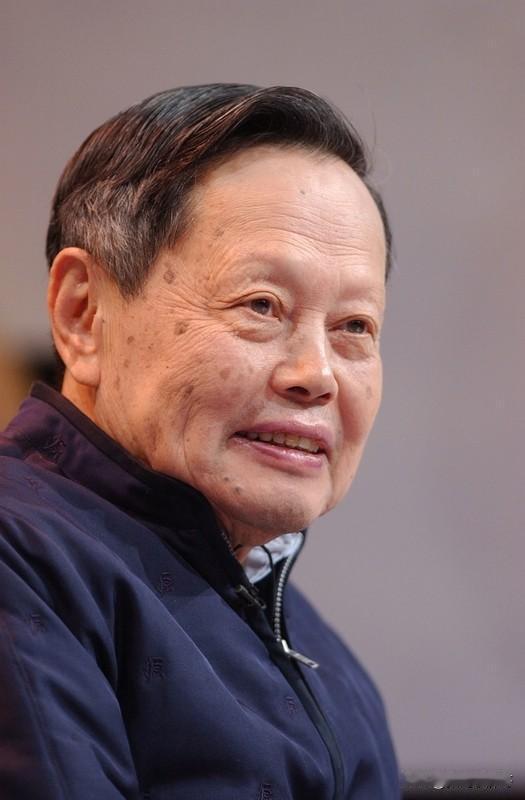

诺奖史上最悲剧的人物Douglas Prasher博士 Douglas Prasher,本该是诺贝尔奖的名字之一。上世纪八十年代,他在研究水母时发现了绿色荧光蛋白(GFP)的基因——一个能让细胞“发光”的分子。那时没人意识到,这个发现将彻底改变生物医学研究。今天,几乎每个实验室都用它追踪蛋白、观察肿瘤、研究大脑发育。但Prasher,却在这个革命的中心被遗忘! 起初,他在麻萨诸塞州的Woods Hole研究所工作。为了提取GFP的DNA,他亲手捕捞了七万只水母,一刀一刀切出发光组织,反复提纯,只为找到那段神秘的基因。他成功了——却没有等来经费续批。美国国立卫生研究院拒绝了他的资助申请,理由是“没实际应用”。科学孤岛上的他,被迫离开研究岗位,转行到农业部门。 在离开前,他把GFP的DNA寄给了两位研究者——哥伦比亚大学的Martin Chalfie和加州的Roger Tsien。几年后,他们改进了实验,让细胞真正发光,并在顶级期刊《Science》上登上封面。2008年,他们与日本科学家下村脩一起获得诺贝尔化学奖,而Prasher,此时在阿拉巴马州开着一辆丰田接驳车做司机。他是在早餐时,从收音机里听到这个消息的,顿时泪流满面。 Chalfie和Tsien(钱永健,钱学森的侄子)公开致谢他,甚至自费邀请他去瑞典参加颁奖典礼。那晚他穿上租来的黑色西装,第一次走进梦寐以求的科学殿堂。但仪式结束后,他仍要回到驾驶座——不是领奖台。有人说,这是一场“被错过的诺贝尔奖”,也是一面照见科学制度的镜子。 科学从来不只是关于聪明才智。它也关于资源、时机、制度和运气。Prasher输的不是实验,而是体制——一个把天才压在经费表格、论文指标和孤独实验室里的体制。他后来终于回到实验室,再次与科学重逢。但这段漂泊的故事,提醒所有科研者:科学的光,永远不该只照亮舞台上的那几个人。 科研人生 诺贝尔奖 科学体制 科研公平 科研困境 科学史 绿色荧光蛋白 科学故事 科研反思