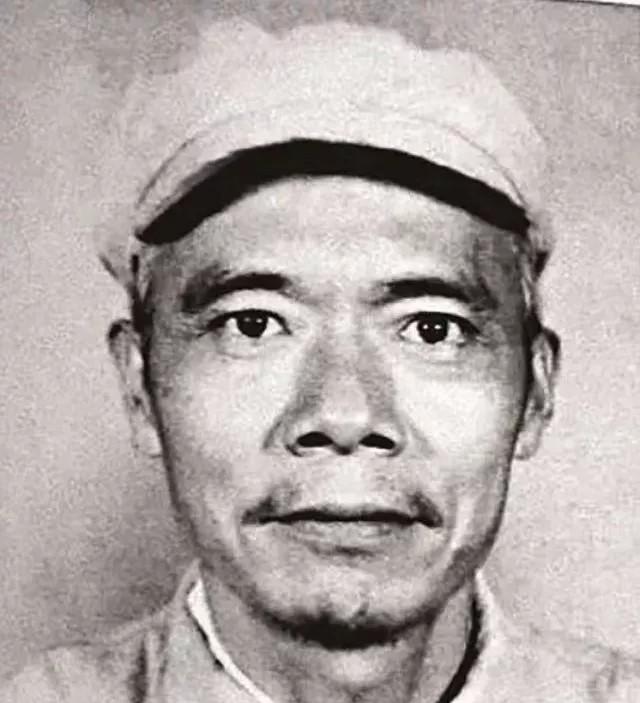

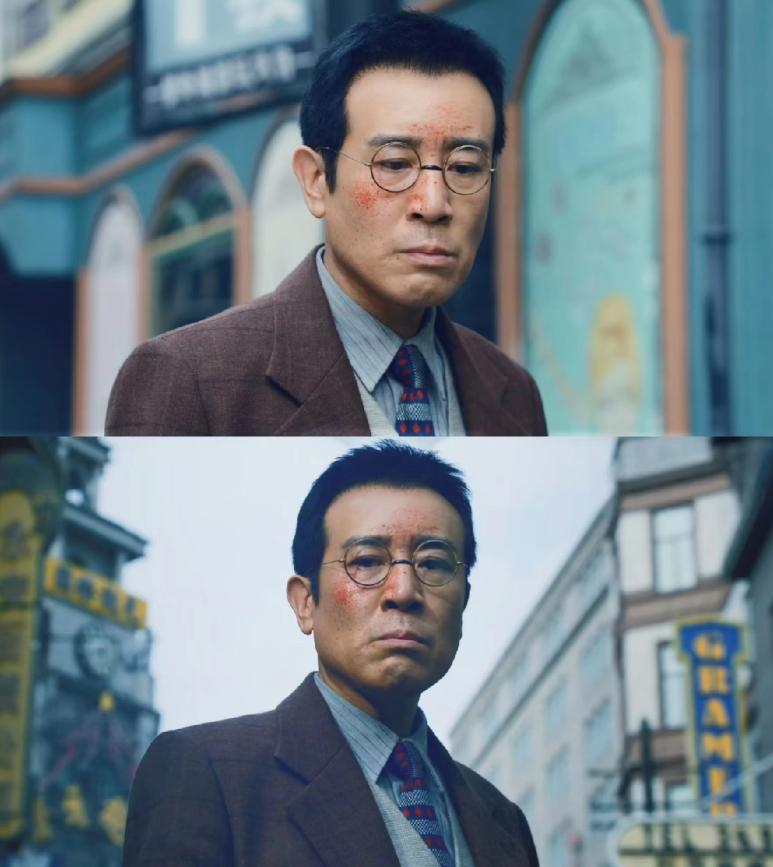

34岁的王牌特工涂作潮向党组织提出了一个令人头疼的问题,他想要一个老婆,但是必须要满足他两个要求:第一,这个女人不能太有文化;第二,这个女人必须要有孩子… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年上海,情报人员、特工、日伪特务、军统、中统混迹在同一条街巷,空气里都弥漫着监视和试探的味道,在这样的环境里,34岁的涂作潮突然向党组织提了一个让人犯难的请求,他想要结婚,还提出了两个看似苛刻的要求:对方不能太有文化,还必须已经带着孩子。 当时的涂作潮,以“蒋林根”的身份在上海经营着一家无线电修理公司,外界看来,他是个有技术、有本事的老板,深居简出,生意兴隆,但对组织来说,这家店是秘密电台的掩护点,是上海与延安之间情报联络的重要一环,他所处的位置极其敏感,一点破绽就可能满盘皆输。 涂作潮并不是一开始就意识到这个漏洞,起初他认为单身一个人行动更方便,没有牵挂,也不容易牵连他人,直到有一次打牌时,邻居的一句玩笑让他彻夜未眠。 那位邻居无意中说他年纪一大把了,一个人住一栋房子,既没老婆也没孩子,看上去就很不正常,那一刻他明白,敌人不会比邻居更迟钝,一个特工如果太“干净”,反而会成为最显眼的目标,一个看似普通的家庭,才是最牢固的伪装。 他决定必须拥有一个完整的家庭,但这并不意味着随便找个人,他考虑的问题比普通人多得多,作为一名无线电特工,他家中有密码本、有电台零件、有联络器材,这些东西一旦落入不合适的人眼里,就是灭顶之灾。 一个受过教育、懂得推敲的女人,哪怕只是无意中多看一眼,也可能成为危险的源头,因此他提出第一个要求,妻子不能太有文化,最好是不识字的普通劳动妇女。 第二个要求是必须已经有孩子,在那个年代,一个中年男人突然成家,如果对方是未婚姑娘,难免会引人好奇,邻居、亲戚、熟人都会议论,而一个带着孩子再婚的女人,恰恰能让整个家庭更显自然。 这意味着从外人角度看,他们是一个有过去、有生活痕迹的普通家庭,而不是凭空冒出来的特工据点,孩子的存在甚至能化解很多潜在的麻烦,比如邻居的探听、特务的旁敲侧击。 组织经过反复考虑,批准了这个请求,涂作潮是一名极其重要的情报骨干,他维护的那条无线电联络线是当时的生命线,经过调查,组织为他找到了张小梅。 她是一名纱厂工人,丈夫早年因病去世,独自抚养着五岁的儿子,不识字,性格老实勤快,她的背景干净,没有政治风险,这样的人最适合做一层生活伪装。 婚礼很简单,几乎没有外人知道,从那天起,店铺里多了一个女人和一个孩子,邻居看着这户人家,更加觉得理所当然,有人甚至感叹这个蒋老板虽然平时木讷,但毕竟也是个有情有义的人。 婚后的日子并不平静,白天张小梅在店前打扫,招呼生意,晚上哄孩子睡觉,涂作潮则关上后屋,开始调试电台、加密电文。 张小梅不懂无线电,但她早早察觉丈夫在做一件很不一样的事情,她不追问,也不试图探查,只是默默遵守那些不成文的规矩,她知道问得越少,活得越稳。 随着时间推移,他们的家庭也越来越像真正的家,他们又有了几个孩子,对外而言,这家店就是一个普通家庭的生计所在,对组织而言,这个家庭的存在大大降低了特工身份暴露的风险,涂作潮在潜伏生涯中能够一次次化险为夷,这样的生活伪装功不可没。 1942年,上海的地下通讯网遭受重创,叛徒出卖了情报,同志被捕,特高课开始大规模搜捕地下电台人员,涂作潮的修理铺也被盯上,他不得不通过预先准备好的地道撤离。 组织下达死命令,必须马上转移,他临走前,向张小梅交代了自己的真实身份,并留下了一句话,如果有一天她们母子有困难,就去找共产党。 此后的几年里,他继续执行任务,频繁转移,始终没有再与家人见面,张小梅带着几个孩子,在组织的帮助下辗转到了延安,靠纺纱和缝补维持生活,她始终相信丈夫没有抛弃他们,他只是还在干那件事。 涂作潮在战后重新出现,进入电信研究领域,依旧低调沉默,鲜少谈起过去,他把最危险的年岁留在了那些看不见的电波里,把自己的家庭变成一堵隐形的防线。 这段婚姻一开始只是掩护任务的工具,但在那些孤独、紧张、沉默的岁月里,逐渐成为他真正的归宿,张小梅从来不是同志,却成了最可靠的同志;她不懂电台,却守住了最危险的秘密。 在那场没有硝烟的暗战中,一个不识字的女人和一个无线电特工,用最朴素的家庭生活,撑起了一条关系整个战局的秘密通讯线,比起枪声和爆炸,这样的忠诚与隐忍,更加令人动容。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:湖南日报——涂作潮:为天论曲直 不改绳墨心