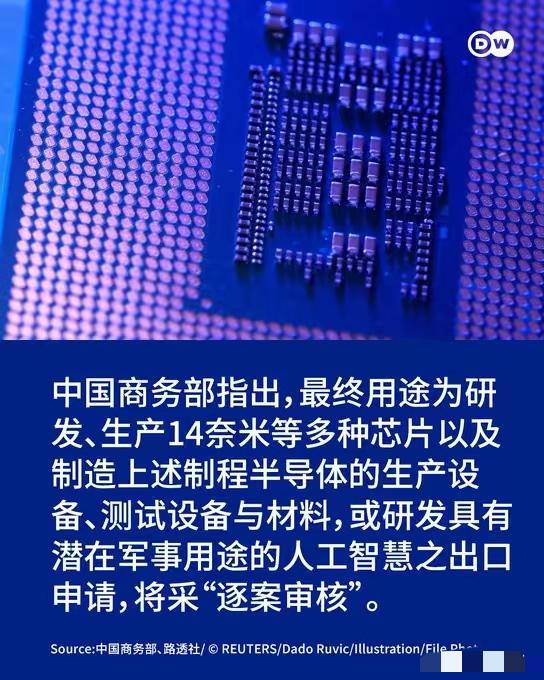

为什么美国现在死咬中国不放?美国经济学家说过一句大实话:中国不是敌人,而是中国走出的发展路子,让美国实在难以接受。 经济学家杰弗里·萨克斯算是把这事儿给说透了,他说美国人之所以焦虑,根子不在中国的枪炮,而在中国的这套发展模式。 这套打法,西方世界看着实在太扎眼,太不“合规矩”了。 美国挥舞的是玩了几十年的规则和金融大棒,而中国这边,直接把桌子掀了,用的是工业压舱石、技术自循环和资源硬通货。 美国的老剧本里,用经济武器修理对手是经典桥段。 想当年,1986年一个半导体协议就把日本的芯片产业打得服服帖帖。 这套办法今年又原封不动地用上了,特朗普政府把关税大棒挥得飞起,税率一度冲破54%。 这一下,是想直接把中国的出口经济给砸晕。 但这一锤下去,发现对方根本不是棉花,而是一块能“内循环”的钢板。 中国的反击不止是象征性的报复性关税,而是扎扎实实地调整内功。 它的出口结构悄悄变了,对美国的依赖从2018年的20%降到了今年的15%,东南亚和中东成了新码头。 更狠的是,它直接在国内“放水养鱼”。 央妈一出手就是两万亿人民币的流动性,家电“以旧换新”又撬动了一万两千亿的内需。 结果就是,美国老百姓眼瞅着通胀从2%涨到3.5%,沃尔玛的商品涨价12%,65%的企业老板哭着喊着要求减关税。 而另一边,中国今年上半年的GDP增速稳稳落在4.8%。 高盛的分析师估计,这么一套组合拳下来,关税70%的伤害都被内部消化了。 在技术领域的对抗中,两种思路的差异愈加鲜明,尤其是在中美博弈中,这种差异已经摆在了台面上。 美国采取的是“卡脖子”战术,通过精准打击,试图让中国的科技发展停滞不前。 从2019年开始,美国就将华为列入黑名单,限制其获取核心技术,接着又在今年3月禁止出口关键的设计软件和化学品,显然,背后的逻辑是明确的。 美国担心中国在电动车和人工智能等领域已经取得了显著进展,并且中国的技术创新速度有可能威胁到美国的市场份额,甚至影响到美国的全球竞争力。 珍妮特·耶伦等美国高层官员显然对中国的技术突破感到焦虑,认为这种发展会侵蚀美国的技术主导地位。 可是,谁能料到,这种极限施压反而成了中国科技自立的催化剂。 正如经济学家萨克斯所言,美国的封锁简直是中国科技自立的“加速器”。 华为并未屈服于压力,反而在困境中自我突破,研发出了麒in芯片,虽然目前产能尚未跟上,但这依然标志着中国在半导体领域迈出了关键一步。 与此同时,华为迅速转型,进入新兴市场,尤其是AI云服务领域,尝试通过创新的赛道继续发展。 这种灵活的应对方式反映了中国在应对外部压力时的韧性和适应能力。 每当美国关闭一扇门,中国就开辟出另一条道路,甚至开始在全球科技竞争中建立自己的“堡垒”,长期来看,这种战略可能培养出一个不再依赖美国技术的强大竞争者。 从全球视角来看,争夺的实质依然是全球的话语权。 美国依赖其庞大的传统盟友网络,通过施加压力来推动全球对中国的技术封锁,尤其是在电动车领域,欧盟也响应加征20%的关税,试图限制中国电动车的市场份额。 不过,这种策略的反效果已经显现。 美国的盟友中,德国等国的汽车企业在中国市场的销量遭遇了不小的打击。 可以说,美国不仅没有削弱中国的竞争力,反而在某些领域,误伤了自己的盟友。 中国呢?它在创造一种全新的、基于“硬通货”的依赖关系。 它手里攥着全球超过80%的稀土加工能力,这玩意儿从美国的导弹到你开的电动车都离不开。 今年它一限制出口,全球高科技产业链都得抖三抖。 美国想搞替代供应链?加州的高铁项目就是个例子,又贵又慢。 更别提中国在稀土领域握着两万五千多项专利,是美国的一倍还多。 这种硬资产的控制,再加上高铁网铺到印尼、泰国,这不是简单的修路,这是在输出一套标准,一套让别人离不开你的体系。 所以,美国真正的焦虑在于,它发现自己那套用了快一个世纪的工具箱,正在慢慢失灵。 关税被庞大的内需市场稀释,封锁催生出一个更强大的技术对手,旧的盟友体系,正在被新的实体资源网络釜底抽薪。 谁的模式更能打,谁的基础更扎实,未来可能就是谁的。