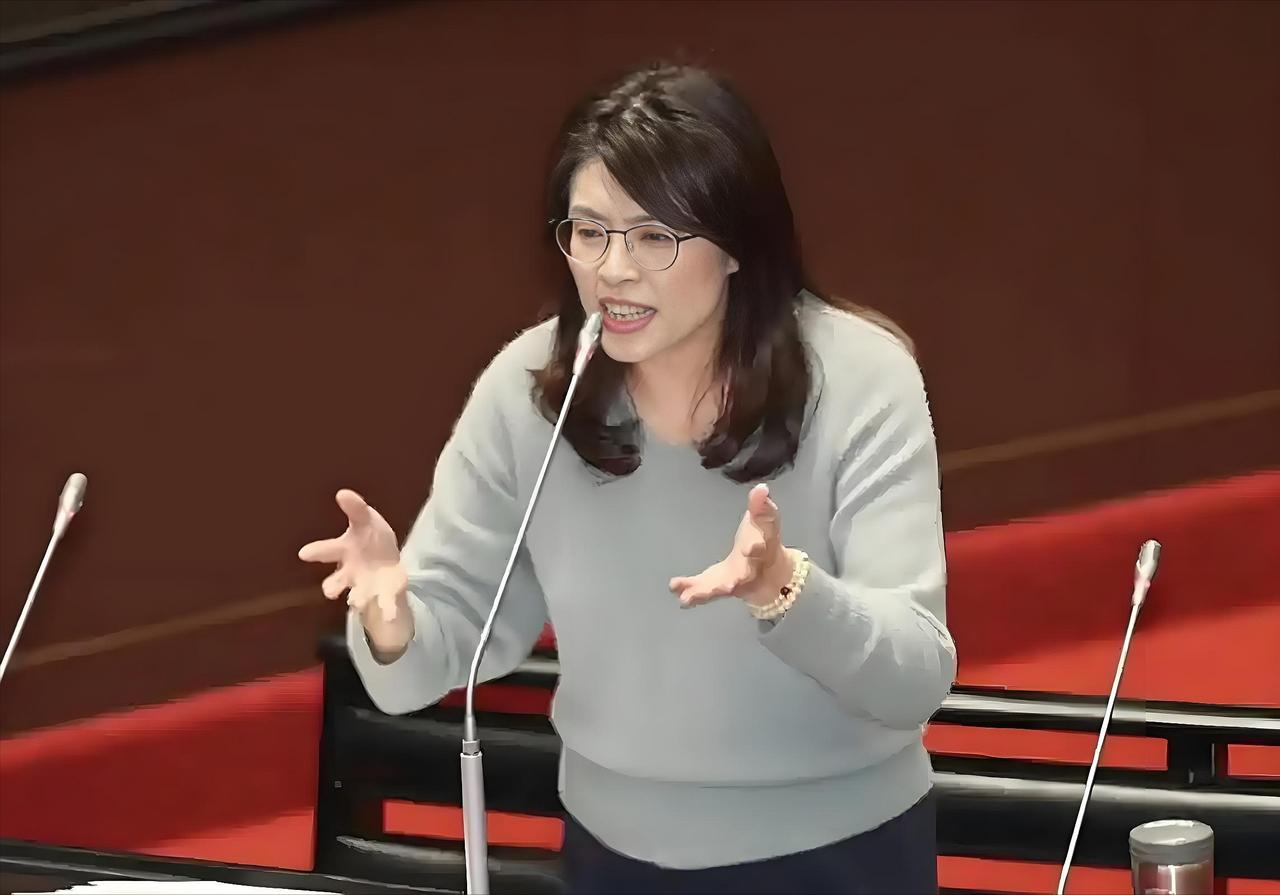

台湾国民党主席候选人之一的郑丽文最近在回复台湾区桂芝老师提出“两岸不能永远维持现状”的问题时称,“绝不能由一方片面的改变现状,如果现状要改变,第一必须是和平的,绝对不能是武力跟强迫底下去改变现状。 第二,要改变现状,也必须是两岸人民都支持、乐于接受的,才有可能。所以我们要确保台湾2300万人民的意愿‘被尊重、充分的保护’,那么现状才有可能被改变。” 最近,国民党主席候选人郑丽文,在回应区桂芝老师的提问时,给两岸关系的未来设定了一个前提。她说,要改变现状可以,但必须是和平的,而且得是两岸人民都心甘情愿、共同支持才行。 这话说得听起来特别温和,谁能反对和平与共识呢?可就是这么个提议,在网络上却掀起了不小的波澜。大家发现,“相互同意”这四个字,远没表面上那么简单,它背后藏着一堆逻辑上的死结和话语权的暗战。 这个提议最有趣的地方在于,它给双方都发了一张“否决票”。任何一方的人民只要不乐意,这事就办不成。听着很公平,但现实呢? 大陆民众的主流意见倾向于改变现状,而台湾这边则更希望维持现状。这么一来,台湾手里的否决票,就成了维持现状的“护身符”。 而大陆那边的否决权,则确保了台湾不能单方面决定自己的未来。一个号称为了“改变”现状而设计的条件,最后最可能导致的结果,恰恰是“永远无法改变”。 这就难怪有评论直接挑明了,说这套说法和马英九当年的主张没什么两样,本质上就是一种对“维持现状”的幻想。说白了,它设置了一个高到几乎不可能跨越的门槛,实际效果就等同于“拒绝统一”。 更有意思的来了,这个“两岸人民”到底指的是谁?郑丽文强调要尊重台湾2300万人的意愿,她语境里的“人民”,范围很明确。 但换个角度看,如果议题不是“台湾的现状问题”,而是“中国的台湾问题”呢?那这个“人民”的范围,可就一下子扩大到了十几亿人。 这下,问题就从一个程序问题,变成了主权和身份认同的根本性博弈。到底是谁的“家务事”,该由谁来做主? 有分析就沿着这个思路往下推,说要讨论台湾人民的意见,得先有个前提,那就是台湾人得先承认自己是中国人。 在这个共同身份下,再按民主原则办事,那自然就得听大多数中国人(包括大陆)的意见。你看,一个简单的“同意”,竟然嵌套了一个更难达成的“认同”前提。 所以,郑丽文的这番话,究竟是严肃的政策宣示,还是一种选举期间的语言艺术?很多人倾向于后者。在竞选的背景下,这套话术能最大程度地安抚各方,争取支持。 它在国民党内部也算是一种有传承的、成熟的沟通方式,目的就是求稳。可正是因为它内在的逻辑悖论和话语冲突,让它在现实层面几乎没有可操作性,被一些人讥讽为“幻想”。 说到底,这个提议的价值,或许不在于它真能为两岸关系找出什么出路,而在于它像一面镜子,精准地照出了台湾在统独双重压力下,那种想在夹缝中勉力维持一个“安全现状”的真实困境。 信息来源:最后一场国民党主席辩论会,对于是否支持统一,郑丽文给出了答案2025-10-11 20:51:55网易新闻