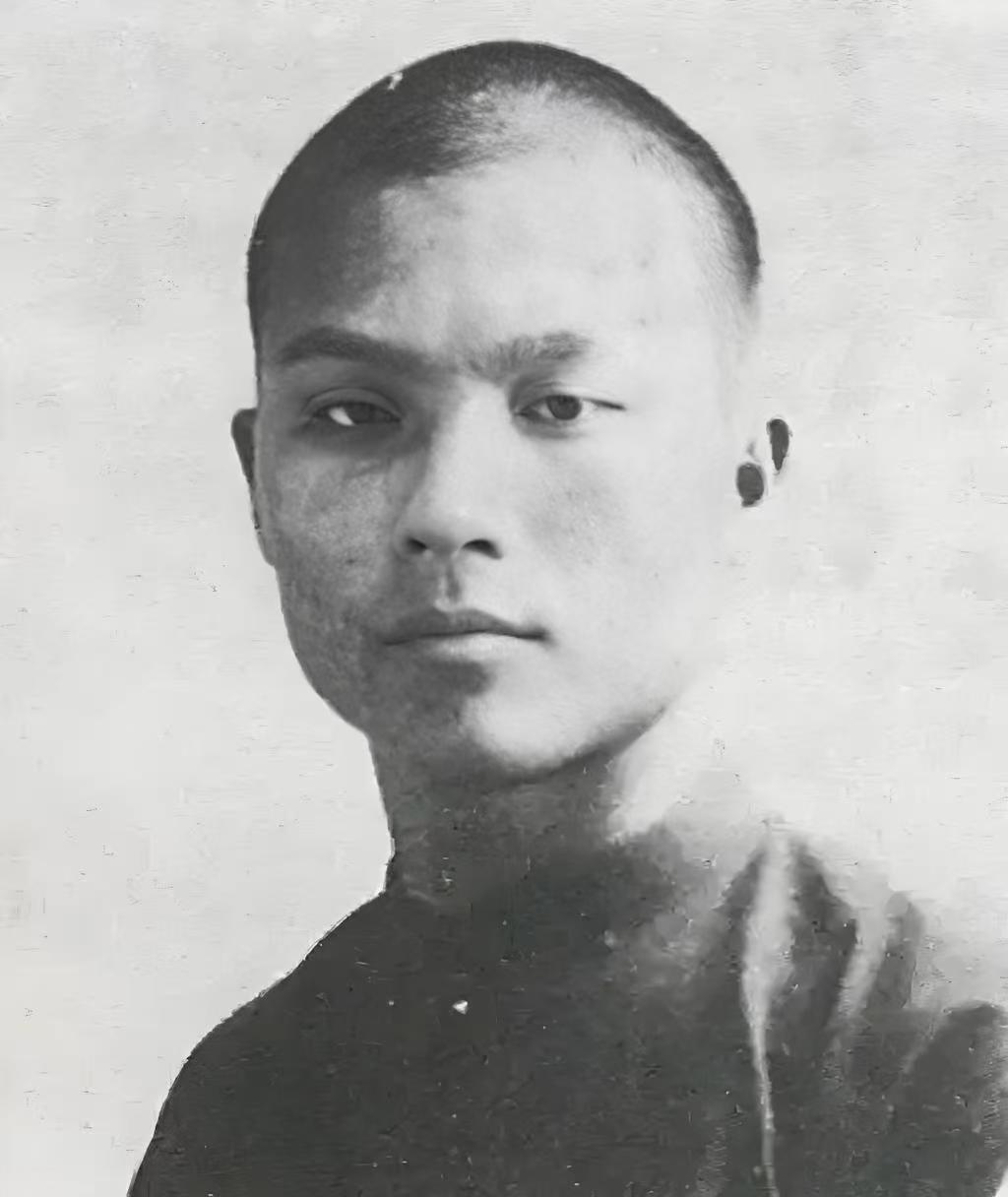

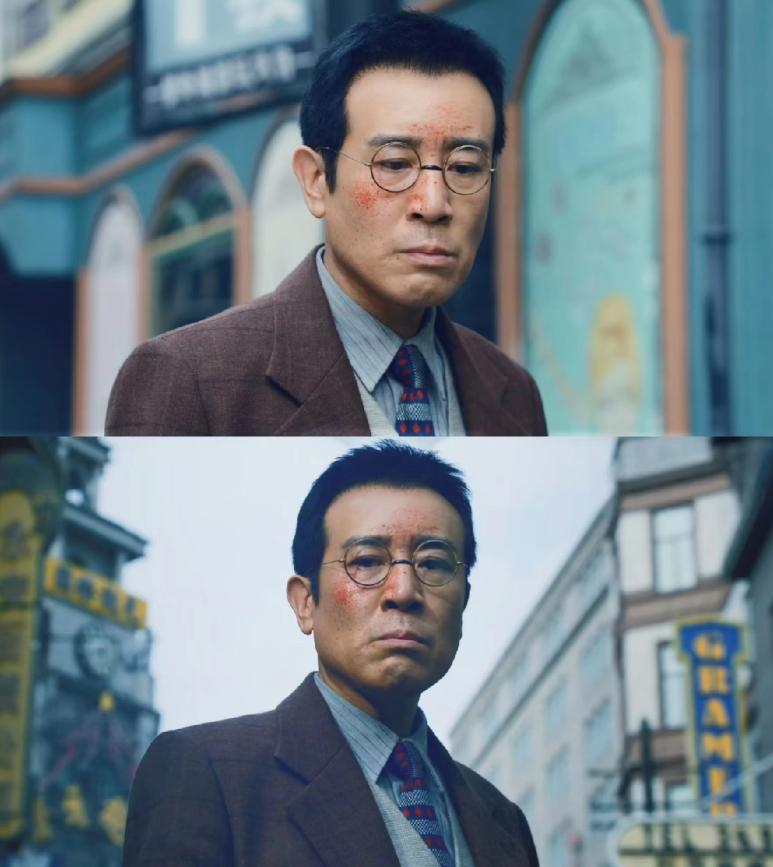

1937年,34岁的王牌特工涂作潮向党组织提出了一个令人头疼的问题,他想要一个老婆,但是必须要满足他两个要求:第一,这个女人不能太有文化;第二,这个女人必须要有孩子…… 在那个特殊的年代,结婚不是个人私事,尤其是像涂作潮这样的地下工作者,每一段婚姻都可能关系到一个情报站的存亡,组织很快意识到,这件事不是玩笑,几个人沉默了很久,才有人开口问清缘由。 涂作潮解释得很简短,他在上海的身份是无线电修理公司的老板,公司开在闹市,生意做得大,人手多,往来复杂,他一个人住在整栋楼里,三十多岁还未成家,周围的人开始怀疑他。 有人甚至暗地打听他的来历,一个没有妻子、没有家庭的中年男人,太容易引人注意,假如怀疑继续扩大,整个情报线都会暴露。 组织明白了他的顾虑,他要结婚,不是出于个人愿望,而是为了巩固身份,可那两个条件依然让人摸不着头绪,没文化的女人好找,但为什么一定要带孩子? 涂作潮说得很清楚,一个带孩子的女人,最容易让人相信她的家庭生活真实,人们看见这样的组合,只会以为是一个再婚的商人,与一个普通寡妇凑成小家,没人会多问。 这番解释让所有人沉默,没人再提出质疑,组织很快立案处理,把他的婚事列入秘密任务,安排这种婚姻并不简单,必须找一个身份干净、背景可查、政治上可靠的对象。 经过几层调查,他们选中了一个叫张小梅的女人,张小梅三十岁出头,在纱厂做工,丈夫早年去世,留下一个五岁的男孩。 她没有念过书,不会写字,生活拮据,她的邻居评价她老实勤快,不多话,组织派人试探她的想法,她表示愿意再婚,只希望能找个稳重可靠的男人,能让孩子有个家,于是,安排就这样定下。 婚事没有仪式,只在中间人见证下完成,张小梅被带到恒利无线电修理公司,她的新丈夫名叫蒋林根,没人告诉她真实身份,她也没多问。 婚后,她照顾家庭,管好孩子,每月领生活费,她只知道丈夫做生意很忙,有时通宵不归,她听话,从不干涉。 时间一久,邻里都知道这家人的情况,男人能挣钱,女人勤俭持家,孩子懂事,外人眼里,他们是一户普通人,这样的普通,正是涂作潮最需要的掩护。 婚后的生活按部就班,白天,他修理无线电,接待客户,晚上,他在阁楼的密室里调试设备,那是他真正的工作,小小的空间里,摆满收发电机、零件和天线。 每一份密报都由他组装的电台发出,经由电波送往远方的指挥部,他的任务,是维系上海地下交通线的通讯,那时的通讯系统极其脆弱,一旦被截获,整个网络就可能崩溃。 他必须保持稳定、隐蔽、精准,这个人从不轻易出错,他出身湖南长沙的贫苦家庭,少年时做木匠学徒,那段经历让他练就了极强的动手能力。 1920年代末,他参加工人运动,被党组织吸收,组织看中他的技术底子,派他去苏联学习无线电,他不擅长理论,却肯下苦功,学不懂公式,就反复试机。 看不懂图纸,就自己拆装,靠着勤奋,他成了通信维修的专家,回国后,他负责改造旧电台,当时的设备笨重且危险,功率太高,开机就会引起电流波动,容易被敌人侦测。 涂作潮反复试验,成功把电台功率降到极低,不易暴露,还能保证信号稳定,这项改进,为无数隐蔽电台争取了生存空间。 他带出的徒弟中,有不少人成为情报战的骨干,很多次,他亲手修复损坏的设备,在几小时内重新连通上级,无线电波成了他生命的一部分。 随着战争升级,风险也越来越大,敌人加紧搜捕,特务组织不断渗透,上海的地下网络几次被破坏,1942年,因叛徒出卖,几个重要电台相继失联,组织下令,他必须立即撤离。 那天夜里,他接到紧急指令,销毁一切设备,准备撤走,他冷静地完成拆解,把最核心的零件埋在地板下,天亮之前,他离开了那栋楼。 没有告别,没有解释,留给张小梅的只是生活费和一封信,信上写着地址,说若遇危险,可寻“老同志”帮忙。 涂作潮撤往内地,辗转到延安,继续从事通信工作,张小梅则独自留在上海,带着四个孩子度日,一年后,组织的同志终于找到她,她被秘密接出上海,带着孩子们历经多次转移。 抵达延安,到达那天,通讯部门的人带她去见一个负责人,她看见那个熟悉的背影,确认那正是自己的丈夫,那一刻,她没有激动,也没有言语,只静静地站在那里。 重逢之后,他们继续过平静的生活,战争仍在进行,通信任务依旧繁重,涂作潮整日忙于设备调试,几乎没有休息。 涂作潮晚年仍旧工作,他把研究成果整理成册,交给后辈,直到生命的最后阶段,他仍守着那台被他修过无数次的旧电台,那台机器已无法启动,却见证了他一生的使命。 最终,他和张小梅都安葬在延安郊外的墓地,墓碑上没有头衔,只有两个名字,那些隐藏在电波中的岁月随着他们的离去,成了无声的记忆。 (主要信源:传奇木匠造电台——中共无线电通讯事业创建人涂作潮.上海杨浦.2020-10-03)

null

原来一个,后来留下来四个,这么忙还生了三个。

导医台环球 回复 10-14 16:56

那个时候,机能正常的人哪家不是生个七八个

大飞 回复 10-14 20:31

你脑袋清奇!

用户10xxx90

1920年代末?

乆亍

一家平安[祈祷]

以人为本

年代都不说,啥文章

cqs2000 回复 10-14 14:57

文章第一个字认识吗?

Tigervista

怎么可能同时死在延安?

用户16xxx04 回复 10-15 08:42

看清楚,是葬在延安,不是死在延安