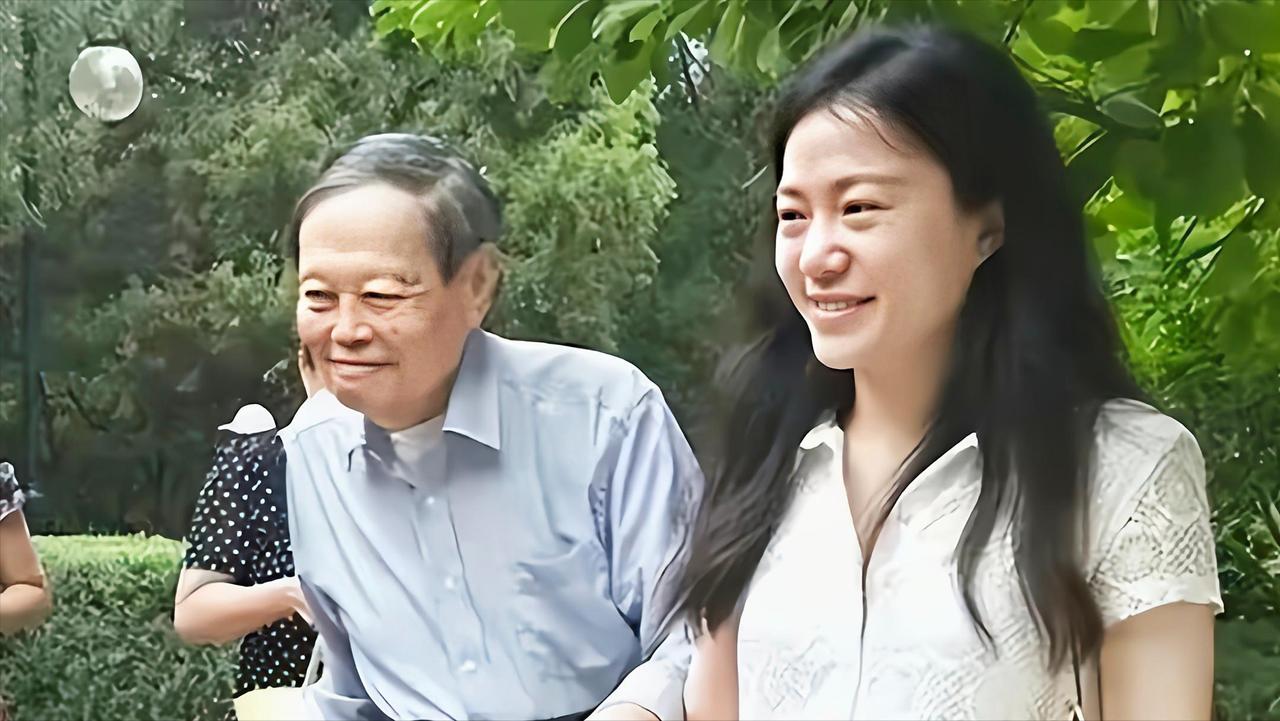

没孩子也没遗产,照顾杨振宁21年,冷冻9颗卵子的翁帆图个啥? 2025年,杨振宁103岁,翁帆57岁。这对老少配的组合,已经陪伴彼此整整21年。 婚姻走过二十载,看起来风平浪静,实则从第一天起就被放在显微镜下审视。 2004年他们的婚讯一出,54岁的年龄差像一把刀,切开了公众的耐心,也割裂了对爱情的信任。 有人说她图钱,有人说她图名,还有人盯着那9颗冷冻卵子,琢磨着她是不是在筹划“下一步”。可21年过去了,没孩子、没遗产,这些“图谋”一个都没落地。那她到底图什么? 先说个事实。杨振宁的资产没传说中那么多。2015年他亲口澄清,自己并没有所谓18亿的身家,很多财产早就裸捐。北京那套房子只是给翁帆居住权,产权归前妻的子女。这件事,翁帆从头到尾没说一个“不”字。 如果真是为了钱,她显然选错了对象。 可现实远比段子复杂。比起外界的喧哗,翁帆的沉默反而更有分量。2008年杨振宁建议她冷冻卵子,理由很简单:“给你未来一个选择权。”不是要生,是要自由。 哪怕这9颗卵子一直躺在冷库里,从未派上用场。选择权,才是重点。 外人爱猜,但事实摆着。2011年,翁帆在清华读博士,研究的是跨文化交流。白天照顾杨振宁,晚上还要赶论文,闲时还帮他润色英文讲稿。 2019年,她在清理杨振宁手稿时,意外发现他上世纪70年代写给学生的信,字里行间全是对年轻科研者的鼓励。这事没人炒,但这才是她“图”的东西——精神的相遇。 这段婚姻里,没有你追我逃的爱情桥段,更多的是一种细水长流的互助模式。2023年,翁帆出版了一本书,名字叫《时间与记忆:跨文化对话》,杨振宁亲自写序,提到两人常常半夜讨论哲学与物理的交界。 去年杨振宁因摔倒住院,翁帆整整三天没合眼,白天协调医生,晚上替他翻译病例。面对镜头她从不表现疲惫,但身边人都知道,那段时间她几乎靠咖啡顶着。 从外界看,这是一场单向的奉献。但从她眼里看,这是双向的成全。 同样的模式,不止一次出现。2006年,他们一起出席国际学术会议,杨振宁讲理论,翁帆做翻译。 台下人冷眼旁观,她却不紧不慢,仿佛这就是她的人生舞台。有记者问她:“你甘愿做他的影子吗?”她笑了笑,说:“我不是影子,是合作者。” 她的选择,从来不靠别人的理解来成立。 2015年,她拿下清华博士学位,不靠杨振宁一句推荐。2020年,她参与“科学启蒙计划”,资助西部女童读书,钱是杨振宁捐款的余下部分。她不是拿钱去买包,而是拿去点灯。 这不是“上位”,这是“共建”。 再说回那9颗卵子。2025年了,它们还在医院某个冷冻仓里安安静静地躺着。从没动过,也没人再提。外界一度咬定她想生个孩子“套牢”杨家血脉,如今来看,这种说法就像是用望远镜看针眼——太荒唐。 要是她真想生,2008年就该行动了。可她没动。她说,生育权是女性的权利,不是义务。这观念在当时算激进,但现在回头看,她只不过是走在了前面。 欧美不少科技公司给女员工报销冻卵费用,鼓励她们先拼事业再谈家庭。而在中国,翁帆选择冻卵,却被说成“目的不纯”。这不是她错,是社会有点慢。 杨振宁的遗产安排也值得说一说。早年卖掉纽约的房子,钱全捐给了清华。他一直强调科学家的职责是“传承知识”,不是“积累财富”。翁帆认同这一点。她没争产,也没闹腾,只拿到了北京一套房的使用权,就像拿到了“照顾者最后的休息站”。 她曾说:“财产不是意义,选择才是。”这话听上去像鸡汤,但她用21年活成了这句话。 有人说她脑子进水,也有人佩服她的冷静。但不管外界怎么说,她从未解释太多。解释是给想理解你的人听的,对那些早就预设立场的人,沉默才是最有力的回应。 21年里,她没变成“杨太太”,也没被贴上“继承人”的标签。她是她自己,一个博士、一个翻译者、一个照顾者,也可能是一个未来历史记忆的保存者。 这不是什么爱情童话。更像是一场价值观的实验。在这个快餐爱情、速食婚姻的时代,她用一段看似“异类”的关系,验证了什么叫“选择后的坚持”。 杨振宁曾说:“人生的意义,在于选择后的坚持。”这句话不是情话,是实验报告的结语。翁帆,把这句话活成了日常。 所以,“图什么”这三个字,如果一定要回答,那就是:图一个不靠世俗定义的自己。图一个精神领域的共鸣。图一个在爱情之外,依然可以站稳脚跟的姿态。 人生不是选择题,是主观题。而翁帆,早就写完了答案。 参考资料:百度百科——翁帆 海外网——杨振宁与翁帆 揭秘老夫少妻的十年情路 楚天都市报——支持女儿作出牺牲 翁帆父亲将赴京参加婚礼 重庆青年报——杨振宁与翁帆结婚10年 称我去世你可再婚 新华娱乐——杨振宁翁帆做客《杨澜访谈录》畅谈心路历程