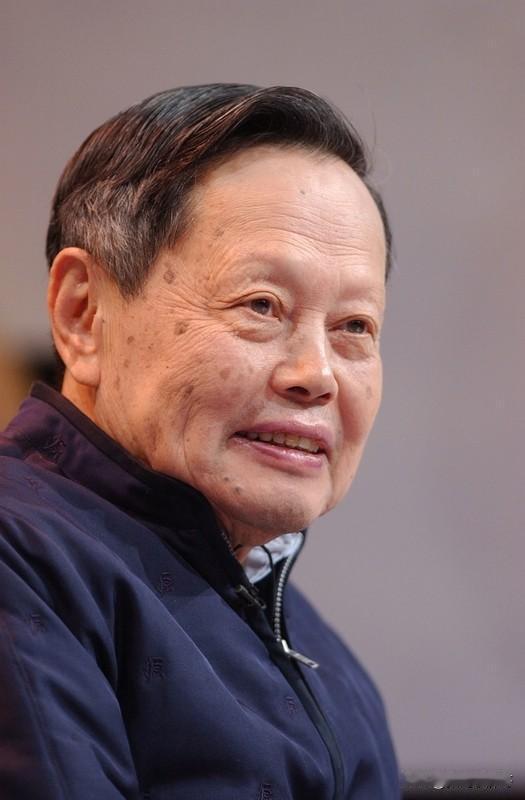

一代科学巨星陨落!杨振宁院士今天终于能将如今新中国翻天覆地的变化,都告诉他的好友邓稼先了! (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 今天这消息砸下来,我的心里头又沉又热,杨振宁先生走了,在103岁这年安详的闭上了眼睛。 这位与麦克斯韦、爱因斯坦的理论并肩而立的科学巨匠,终于能带着新中国的腾飞的美丽画卷,去见他魂牵梦萦的挚友邓稼先了。 74年前,两人在西南联大的月光下许下“科学救国”的约定;1971年杨振宁回国,攥着邓稼先那句“原子弹是自力更生搞出来的”回信泣不成声。 如今他终于能亲口告诉老伙计:当年你熬干心血守护的国家,早已换了人间。 当年咱算原子弹数据靠算盘、靠手摇计算机,连块像样的演算纸都省着用。 可现在10月17日刚传来消息,太原卫星发射中心用长征六号改火箭,把千帆极轨18组卫星稳稳送进轨道,这已经是长征系列火箭的第601次飞行了。 当年戈壁滩上连个固定发射架都没有,如今海南文昌建了国际航天城,“火箭链”“卫星链”“数据链”三链搭得稳稳的,2024年营收就突破200亿,10月17号还刚签了近70个项目,连尼泊尔都找上门来要搭咱们的卫星发射车,二位科学巨匠这一辈子的奉献,都是值得的。 当年邓老隐姓埋名在大漠里拼命,不就是盼着中国能在天上有位置吗? 现在咱们不光能自己发卫星,还能帮着周边国家搞遥感、抗灾害,泰国航天局长阿帕攀10月18号在曼谷博览会上说,他们跟着中国参与嫦娥工程,因为卫星数据共享,能真正帮他们防灾减灾,这大国底气,正是邓老当年用命换回来的。 杨振宁先生1957年拿诺贝尔奖时,他父亲杨武之骄傲地表示:“这让中国人敢跟西方人一争短长了”。 那时咱的基础科学底子还很薄,杨先生回国后急着给周总理提建议,说“必须重视基础研究”,还力主建自由电子激光装置,为的就是补上这块短板。 现在他亲手掌舵的清华高等研究院,把冷原子物理、凝聚态物理搞成了国际前沿,他和米尔斯提出的“杨-米尔斯规范场论”,也被称作现代物理基石,杨振宁更是成为了科学史上,比肩爱因斯坦的划时代存在。 如今咱们的年轻学者能有如此多的突破,都是因为踩在这位巨人的肩膀上。 杨振宁晚年依旧不愿松懈,还在给清华大一学生讲普通物理,那些他手把手教过的孩子,现在正撑起中国物理的半壁江山。 当年不少人都担心“中国科学跟不上世界”,现在咱的科研人员能跟全球顶尖学者平起平坐,这是对杨老和邓老最好的告慰。 更让杨老和邓老欣慰的,那该是咱们的航天,早就不是“单打独斗”了。 10月16日开幕的泰国航天博览会上,中国航天带着遥感大数据技术参展,能用自主研发的算法帮全球做灾害监测,当年“两弹一星”连零件都得自己敲的窘境,早就已经过去了。 文昌航天城10月17号刚设了3亿元航天产业基金,要把火箭、卫星的上下游企业都聚过来,邓老当年在戈壁里想都不敢想的“航天产业链”,现在已经成了能带动万亿产值的新引擎。 杨振宁先生要是跟他细说这些,肯定会提起10月17号那发长征火箭——长征六号改稳稳托举卫星入轨,这火箭的发动机、控制系统全是国产,连发射成本都比国际同类低30%。 当年邓老为了凑齐核试验的关键零件愁白了头,如今咱们的航天工业,早就实现了“自主可控”。 二老当年最在意的“科学接力”,现在咱年轻一辈也接得稳稳的。 杨先生1999年起就在清华开课,把“杨-巴克斯特方程”里的智慧手把手教给学生,而邓老当年培养的核科研团队,现在已经撑起了中国原子能科学的大梁。 现在的年轻人,不用再“隐姓埋名二十载”,但他们传承了老一辈的那股拼劲——文昌航天超算中心的工程师10月17号说,他们正攻坚跨境数据安全技术,要让中国的航天数据服务走遍东南亚。 太原发射中心的团队,励志把长征火箭的成功率保持在世界顶尖水平。 这些孩子都清楚二老的辉煌经历,他们骨子里的“向天图强”,跟当年邓老在戈壁吃沙子算数据的劲头,一模一样。 杨振宁先生走的时候,应该是笑着的,他把一生献给了物理,把晚年献给了中国,现在终于能带着这满当当的成绩单去见老战友。 他会告诉邓稼先:咱们当年许下的愿,真的实现了——中国的原子弹氢弹早成了护国重器,航天事业能领跑全球,基础科学能自立自强,连咱们培养的年轻人,都在沿着科学强国的路往前走。 人民日报赞叹,杨振宁的学术成就是“人类科学殿堂的明珠”,可在中国人心里,杨老和邓老这样的国士无双,才是真正的民族脊梁。 今天清凉萧瑟的秋风里,虽有送别科学巨星的伤感,也有告慰先烈的底气。 杨振宁先生带着新中国的变化去见邓稼先了,而咱这些活着的人,得接着把他们的精神传下去,毕竟这山河无恙、科技腾飞的景象,正是对他们最好的纪念。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论! (信源:沉痛悼念!杨振宁逝世——中国青年网)