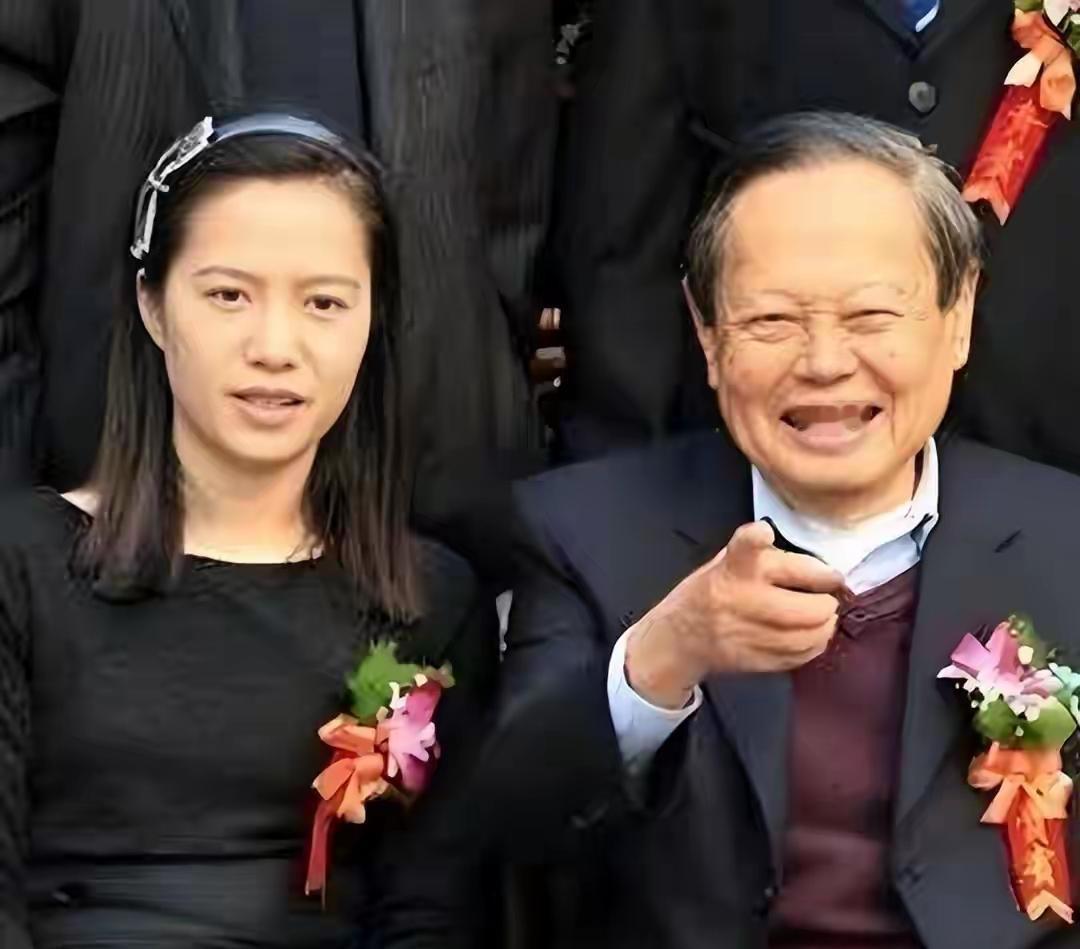

翁帆也未料到,丈夫杨振宁离世后,生前一个举动,口碑再一次意外刷屏 最近两天,全网都在悼念杨振宁先生,这位 103 岁的科学泰斗 10 月 18 日在北京逝世的消息一出,从清华园到科研圈,再到普通网友,全是自发的缅怀。 有意思的是,比起他的诺贝尔物理学奖,比起那些普通人看不懂的 “杨 - 米尔斯规范场论”,大家这次讨论最多的是他生前的一系列举动,连带着一直被争议的翁帆,也跟着让网友改变了看法,不少人留言说 “以前误解太深,现在才懂什么叫赤子之心”。 说起杨振宁,绕不开他的两段婚姻,这也是过去多年争议的焦点。早年他的婚姻,是学界公认的一段佳话,两人相濡以沫几十年,直到杜致礼逝世。 后来 82 岁的杨振宁和 28 岁的翁帆结合,引发各种声音都有,有人不理解这种年龄差距,甚至还有不少恶意揣测。 但这些争议在他逝世后,随着更多生前事迹的曝光,慢慢变成了理解和尊重,有网友说 “看了他做的事才明白,翁帆陪伴的是一位真正的国之脊梁”。 10 月 18 日中午,杨振宁逝世的消息由人民日报等官方媒体发布,瞬间占据热搜。清华大学第一时间发文悼念,提到他是 20 世纪最伟大的物理学家之一,中科大、西湖大学等高校也纷纷缅怀。 清华园里,他曾经授课的教室、办公的红砖楼前,有学生自发献上鲜花,还有人翻出他 82 岁给大一新生讲 “普通物理” 的照片,那个不点名、课间还在答疑的老教授形象,让很多人感慨 “这才是真正的大师”。 大家之所以态度转变,核心是看清了杨振宁对祖国的真心。 很多人不知道,他和清华的渊源深到骨子里,7 岁就住进清华园,2003 年 81 岁时再回清华定居,不仅卖掉了在美国的房产并将款项捐赠,还将清华发放的年薪全额捐出,同时四处为科研事业筹措资金。 为了给清华高等研究院募集资金,他哪怕发烧都要开两小时车去纽约唐人街演讲,前后募集超过 1500 万美元,连同个人捐献的 100 万美元,全部用于人才引进和学科建设。 2021 年 99 周岁时,他将办公室和资料室内的 2000 余件图书、文章手稿、来往书信等资料无偿捐赠给清华档案馆,为祖国科研教育事业留存珍贵史料。 更让人动容的是他的赤子之心。 当年钓鱼岛问题引发争议时,他直接在美国参议院听证会上发声,明确表态钓鱼岛是中国领土,这份勇气在海外华人学者中实属罕见。 上世纪 70 年代,他积极为中科大少年班的发展建言献策,特意提醒不要给天才少年太多束缚,要让他们自由发展,为少年班培养科研人才提供了重要参考。 2003 年定居清华后,他把住所取名 “归根居”,还写了诗句明志,2017 年恢复中国国籍时,更是直言 “只想把余生奉献给祖国科教事业”。 早年间,总有声音拿他的婚姻说事,忽略了他几十年如一日的付出。 1980 年他就在美国成立委员会,资助近百位中国学者赴美进修,这些人后来都成了祖国科技发展的中坚力量。 82 岁站上讲台给本科生上课,每周两次,每次连讲一个半小时,连其他高校的老师都慕名来听。 他大力扶持的学者中,既有像密码学专家王小云这样的跨领域人才,也有深耕物理领域的青年学者,用实际行动践行 “学子凌云志,我当指路松” 的承诺。 现在网友的评论慢慢变了味,不再有过去的调侃,更多是 “以前只知其名,不知其功”“原来他为祖国做了这么多实事”“这才是真正的爱国科学家”。 翁帆或许也没料到,丈夫逝世后,那些被争议掩盖的真相会被一一揭开,那些生前不被理解的坚持,最终成了口碑暴涨的底气。 杨振宁留下的不只是诺奖荣誉和科研成果,更有一份跨越世纪的家国情怀。 从清华园走出的少年,到享誉世界的大师,再到归根故土的老者,他的一生画了一个圆满的圆。 现在再看那些争议,对比他捐出的积蓄、筹来的资金、培养的人才,才明白什么叫 “功在千秋”。