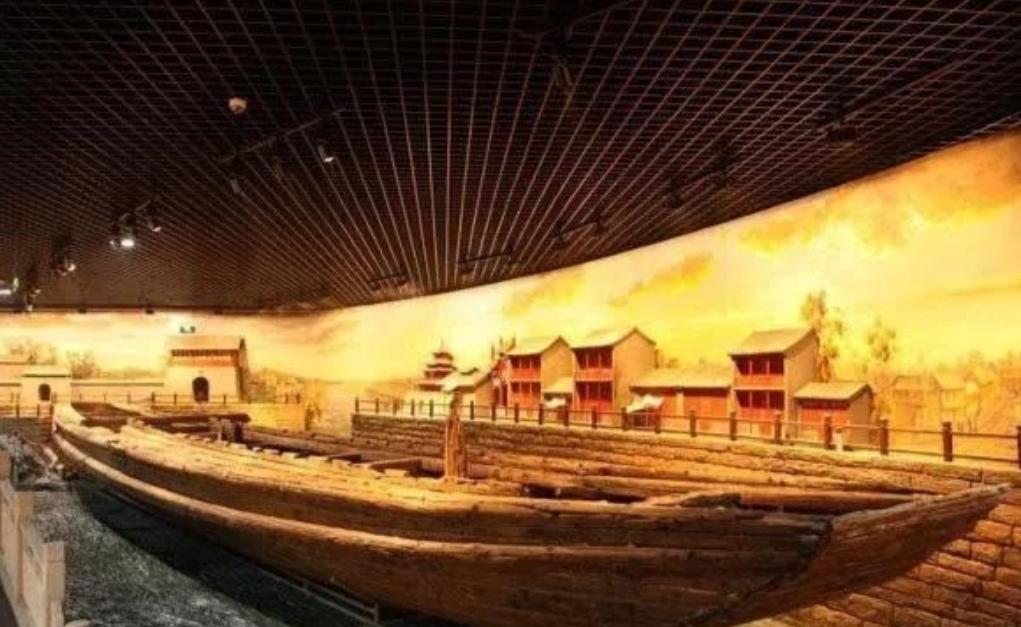

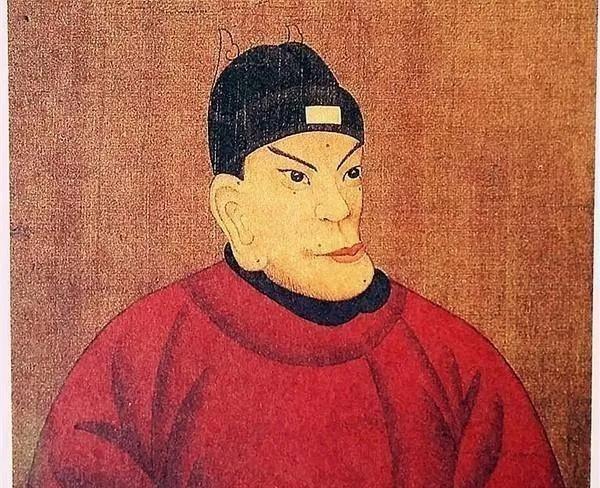

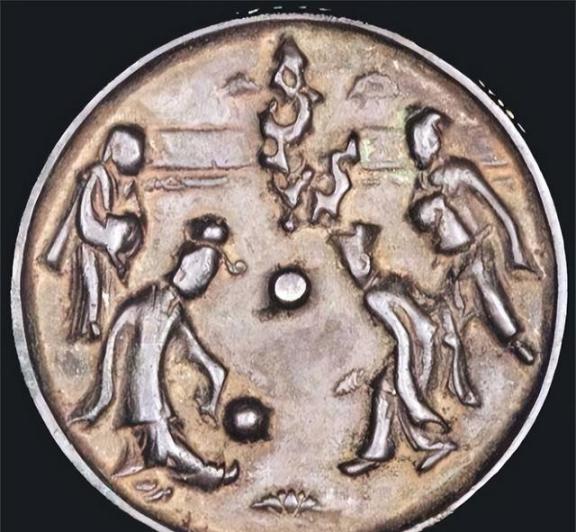

1956年,山东济宁,几名藕农正在挖藕,突然,一个藕农整个身子都陷入泥潭中,其他几个藕农看见后,都过去帮他,不料,大家靠近他后,却也都陷了进去,就在他们挣扎的时候,藕农们发现在他们的脚底下,似乎踩到了什么东西。 山东济宁的宋金河故道,一片富饶的土地,千百年来被黄河的泥沙反复冲刷、滋养,1956年,这里还是一片广阔的藕塘,养活了红光农业合作社的社员们。 一群藕农像往常一样,卷着裤腿,深一脚浅一脚地在齐腰深的泥水里劳作,突然,一名经验丰富的老藕农脚下一滑,整个身子不受控制地陷了下去! 周围的同伴见状,赶紧放下手中的活计,趟着水过去帮忙,可这片泥潭像是会吸人一样,几个人刚一靠近,也跟着往下陷。 众人心里一阵发慌,就在他们挣扎着想拔出腿时,脚底下却传来一阵异样的触感,硬邦邦的,绝不是烂泥和石头。 那感觉,像踩在了一块巨大的、平整的木板上,这件事透着古怪,他们合计了一下,决定挖开看看,这一挖,就挖出了一个震惊全国的大秘密。 随着淤泥被一层层扒开,一个庞大的木质轮廓渐渐显露出来,这不是普通的木头,上面布满了密密麻麻的铁钉和精巧的榫卯孔洞,边缘还带着优美的弧线。 在场的藕农们面面相觑,谁也说不清这埋在地下深处的究竟是个什么“大家伙”,消息不胫而走,很快传遍了整个村子。 乡干部和合作社的负责人闻讯赶来,一看这阵仗,立刻意识到事情不简单,马上向文化部门作了汇报,没过多久,一支考古专家队伍风尘仆仆地赶到了现场。 专家们看到那初露峥嵘的船体轮廓时,眼神都亮了,他们知道,一个沉睡了数百年的历史谜团,即将在他们手中被解开。 在那个考古设备相对简陋的年代,每一次挖掘都充满了挑战,专家们拉起绳线,打下木桩,小心翼翼地清理着包裹船身的厚重淤泥。 当一块刻有“洪武五年”字样的铜锚从泥土中被清理出来时,整个考古现场的气氛瞬间凝固了,洪武五年,公元1372年,这四个字如同一把钥匙,直接打开了通往明朝初年的历史大门。 这竟然是一艘来自明太祖朱元璋时代的漕船!它静静地躺在这里,已经被黄河的泥沙封存了将近六百年。 更令人难以置信的是,它的保存状态堪称奇迹,船体长达二十多米,呈优美的柳叶形,这是典型的内河船只设计,有利于在复杂的河道中航行。 船身采用坚固的南松木打造,内部设有多个隔断,形成了在当时极为先进的水密舱壁结构,这意味着,即便船体某个部分意外破损进水,整艘船也不会立刻沉没。 这种设计理念,即便放在今天,也依旧令人赞叹,为什么一艘明朝的官方运输船会沉没在这里?又为何能保存得如此完好?专家们查阅了《寿张县志》,历史的迷雾逐渐散去。 原来,在明朝洪武元年,黄河曾发生过一次特大决口,洪水泛滥,甚至导致当时的寿张县城被迫迁址,可以想见,当时这艘漕船正满载着物资,行驶在京杭大运河上。 突如其来的滔天洪水瞬间吞噬了河道,船只来不及躲避,就被巨大的水流和泥沙卷入深处,最终被厚厚的淤泥彻底掩埋。 这层厚实的淤泥,隔绝了空气和水分的侵蚀,形成了一个天然的“真空保鲜舱”,使得木质船体免于腐朽,成了一个凝固了六百年时光的时间胶囊。 船舱内出土的文物多达174件,铜锅、铁器、木箱,甚至还有火铳和马具,这些发现生动地再现了当年漕运的场景:船上不仅有船员的生活用品,更有负责押运的官兵和他们的武器装备,火铳的存在证明了漕运路途并非一帆风顺,时刻需要防备盗匪的侵袭。 这艘船的发现,其意义远不止于一件珍贵的文物,它像一本活着的教科书,为我们揭示了明代国家经济命脉——漕运的真实面貌。 京杭大运河在明代是支撑国家运转的大动脉,南方的粮食和物资通过这条水上长廊,源源不断地运往京师。而济宁,正是这条大动脉上的关键枢纽。 这艘船以实物的方式,雄辩地证明了明初强大的造船技术和完善的漕运体系,这一发现,让那些终日与泥土打交道的藕农们第一次真切地感受到,原来厚重的历史就埋在他们日复一日劳作的脚下。 他们朴实的劳作,无意间叩开了一段尘封的历史,为国家献上了一份无价之宝,而这艘历经沧桑的明代漕船,在被精心修复后,最终安放在山东博物馆的展厅中央,成为了镇馆之宝,无声地向每一位参观者讲述着六百年前那段波澜壮阔的运河往事。 这不仅仅是一个考古故事,它更像是一场跨越时空的对话,一群普通的劳动者,用他们的铁锹,偶然触碰到了历史的脉搏。 历史不再是书本上冰冷的文字,而是可以触摸、可以感知的存在,每当看到这艘古船,我们仿佛能听到大运河上曾经的号子声,看到帆樯林立、百舸争流的繁华景象。 它提醒着我们,脚下的每一寸土地,都可能沉睡着一段不为人知的辉煌过去。 信源:全国党媒信息公共平台2024年3月21日 关于‘里边有个好大的古船!来山东博物馆“海岱日新”展坐船吧’