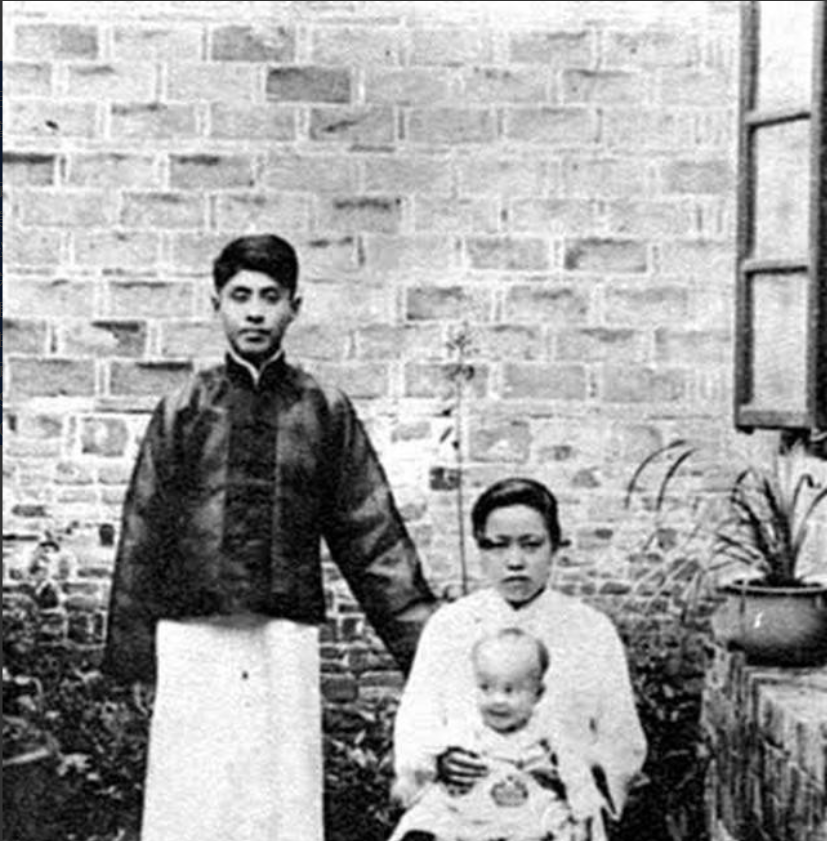

一生未婚,建立清华物理系,为我国培养出9位“两弹一星”元勋,却被告是“清华特务”,晚年拒绝杨振宁等学生的探望。 主要信源:(中国科学家博物馆——“大师之师”,他培养出79位院士与10多位“两弹一星”元勋 | 叶企孙) 二十世纪初的清华园,梧桐树的影子在青砖路上摇曳。 一位年轻学者站在物理实验室窗前,手中拿着刚从美国寄来的学术期刊。 他就是叶企孙,中国现代物理学的奠基人之一。 那时的中国科学事业刚刚起步,叶企孙怀揣着振兴祖国科学的理想回到母校。 叶企孙的求学之路充满传奇色彩。 1918年从清华毕业后,他远渡重洋赴美深造。 在芝加哥大学的实验室里,他常常工作到深夜,沉浸在物理世界的奥秘中。 后来转入哈佛大学,师从著名物理学家布里奇曼。 在剑桥城的岁月里,他与导师合作完成了普朗克常数的精确测定。 这项成果让国际物理学界开始关注这位来自东方的年轻学者。 1925年的秋天,叶企孙回到清华园。 那时的物理系只有几间简陋的实验室和少量仪器。 他亲自设计课程,引进国外最新教材,逐步建立起完整的教学体系。 每天清晨,他总是第一个来到实验室,检查设备,准备实验。 学生们常常看到他在校园里匆匆走过的身影,腋下夹着厚厚的讲义。 叶企孙特别注重发掘和培养人才。 他发现华罗庚的数学天赋后,不顾其只有初中学历,破格录取到数学系。 当李政道展现出非凡的物理直觉时,叶企孙力排众议,推荐这位19岁的青年出国深造。 在叶企孙的办公室墙上,挂着一幅中国地图,上面标记着每位学生在国内外的工作地点。 他常说:"这些星星点点的标记,就是中国科学的未来。" 抗日战争爆发后,叶企孙毅然投身救国事业。 他组织师生转移珍贵仪器设备,在艰苦条件下坚持科研教学。 更令人敬佩的是,他秘密支持学生熊大缜前往抗日根据地,为前线提供技术支持。 在烽火连天的岁月里,他始终坚信科学救国的重要性。 新中国成立后,叶企孙担任清华大学校务委员会主任。 他主持修建新的实验大楼,引进先进设备,扩大招生规模。 每天工作十几个小时,事无巨细都要亲自过问。 在他的办公桌上,总是堆满了各种规划图纸和报告文件。 可惜,人生的道路并非一帆风顺。 在特殊的历史时期,叶企孙受到不公正对待。 最艰难的时候,他被迫离开心爱的校园。 但即使在这种境遇下,他仍然保持着学者的尊严,每天坚持阅读科学文献,关注国际科技动态。 晚年的叶企孙住在北京中关村的一所公寓里。 书房里堆满了书籍和期刊,墙上挂着与学生的合影。 虽然行动不便,但他的思维依然敏锐,对物理学前沿保持着浓厚的兴趣。 叶企孙的一生与中国现代科学的发展紧密相连。 他培养的79位院士如同种子,在祖国各地开花结果。 从"两弹一星"到基础研究,他的学生们在各个领域发挥着重要作用。 而叶企孙本人,始终保持着谦逊的学者风范,将成就归功于时代和集体。 回顾叶企孙的生命历程,我们看到一位科学家对真理的执着追求,一位教育者对后辈的悉心栽培,一位爱国者对民族复兴的坚定信念。 他的故事告诉我们,科学事业的发展需要代代相传的努力,需要开放包容的胸怀,更需要扎根祖国的情怀。 如今,清华园的物理系大楼前立着叶企孙的铜像。 每年新生入学时,都会在这里聆听他的故事。 阳光透过梧桐树叶洒在铜像上,仿佛在诉说着这位科学巨匠不平凡的一生。 而他留给后世的精神财富,依然在激励着新一代科学工作者不断前行。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!