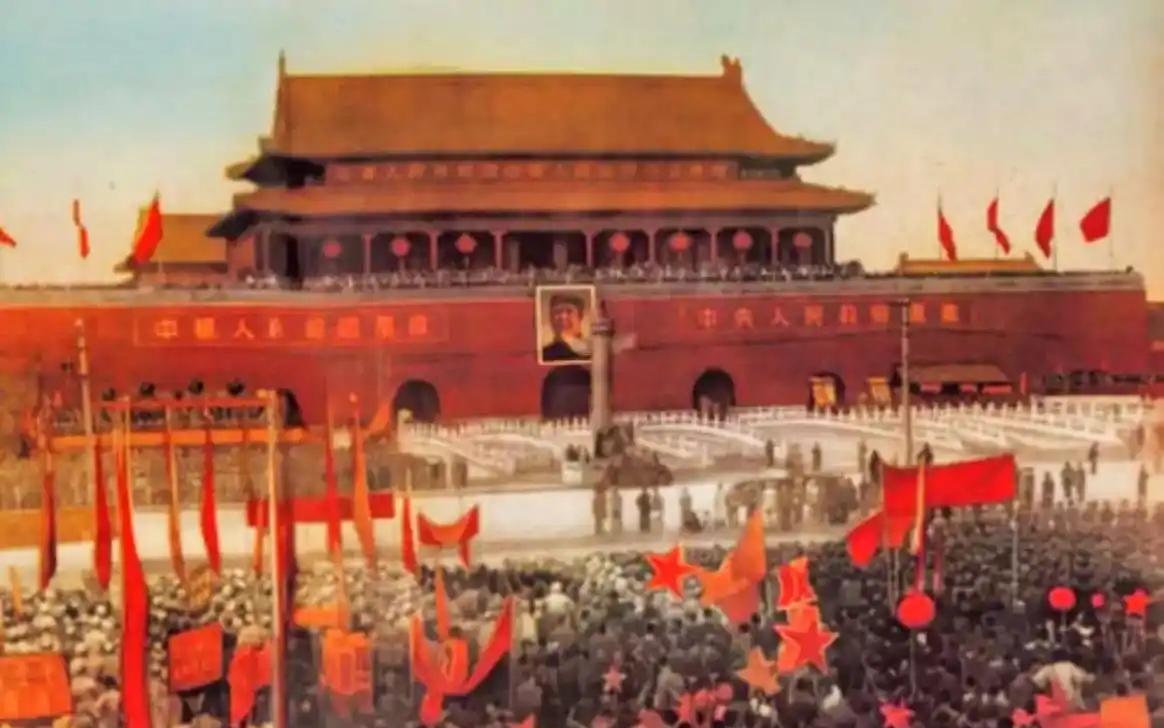

毛主席留下的是五千亿斤粮食,五百万吨棉花,二十多亿美元,六百多吨黄金,还有两万多公里的铁路,一百多万公里的公路,八万多座水库,无数的矿山和油田。 这段话,透过数字直观描绘了彼时新中国的国力积累。这些成果绝不是偶然获得的,而是无数劳动者用汗水和坚持换来的,是民族复兴路上积淀的基础。这份沉甸甸的历史,也让后人看到了什么是脚踏实地、毅然前行的力量。 回望1949年新中国成立之初,满目疮痍的国家亟需重建。那时候的中国,几乎一穷二白,工业产值不足发达国家的百分之一,人民基本生活无从保障。没有足够的粮食,连吃饱肚子成了难题,更别提面向未来的规划了。即便在这片满目荒凉的土地上,中华民族却没有放弃自己。领导人以巨大勇气和智慧,踏上了一条独特的社会主义建设道路。这条道路充满艰难坎坷,但无数先辈筚路蓝缕的努力,也让这片土地日渐焕发新颜。 土地改革是决定性的第一步。封建的土地制度在新中国成立后被全盘推翻,从根本上解放了农民的劳动力,为国家提供了发展农业的坚实基础。没有土地,全然谈不上生产;没有粮食储备,也无法开启其他领域的建设。很难想象,如果没有这些"从泥土里刨出的粮食",后续大规模工业建设的启动又该如何实现。 随之而来的,是一场规模空前的农田水利建设。中国这个幅员辽阔的国家,因水利的不完善曾长期影响农业发展。而在这个历史阶段,农田改造、水库修建、灌溉工程无处不在。在那些挥锹打夯、日夜奋战工地上的身影里,我们看到的,是那个时代中国人的坚韧与担当。数以万计的水利工程,除了开辟农业丰收新空间,还从根本上改变了国土血脉的走向,让原本封闭的区域开始与外界连通。 不仅仅是农业领域,工业和交通体系的飞速发展让中国有了“造血”功能。从无到有,从机械化撒播种子到现代化喷气式飞机制造,中国的工业化进程是这一转型背后最重要的推力。那个年代,无数工程技术人员参与国家的工业体系建设,从赤手空拳地回炉洋垃圾制造机器,到后来咬牙上马喷气式飞机与火箭工程,迎难而上成了常态。能在多年战乱后迅速建立起独立完整的工业体系,这种壮举足以让世界为之侧目。 与经济和工业成就相辅相成的,是社会环境的彻底改变。从扫除文盲到广泛的基础教育、从义务劳动到社区自助建设,国民精神焕然一新的背后,是国家集中力量攻坚克难的坚定信念。许多曾饱受贫穷与愚昧折磨的普通人,终于在那个时代找回了学习和发展的权利。他们从前所未有的文化氛围中汲取自信,在劳动中获得尊严,也在遵循共同目标时凝聚出质朴而伟大的集体精神。 这样的转型并不是没有代价的。不可否认的是,重工业优先政策在一定程度上减慢了服务业和消费领域的发展,也导致了部分地区资源分配的失衡。正是这种战略性的取舍,才让中国迅速建立起了抗风险能力极强的工业基础,确保国家在特殊环境下有能力自保。三线建设就像是中国为未来下的一场重要棋局,虽然分散且艰苦,但这份布局保障了现代中国的工业命脉和国家安全。 毛主席领导的新中国,交出了一份令人赞叹的答卷。从“一穷二白”到渐成现代产业大国,这是一种在夹缝中求生存、同时奋力崛起的智慧。而今天,回首那个充满热血与奋斗的年代,我们不禁要问:敢闯敢拼、无私奉献的精神能否延续至今?物质条件的改善让现代社会更加注重个人利益,集体主义或许不如昨日那般强烈,但它在无数平凡人的坚持中依然熠熠生辉。相信以历史为鉴,中国仍能将这种精神承载至未来。 以上,信息来源:原创扩写内容