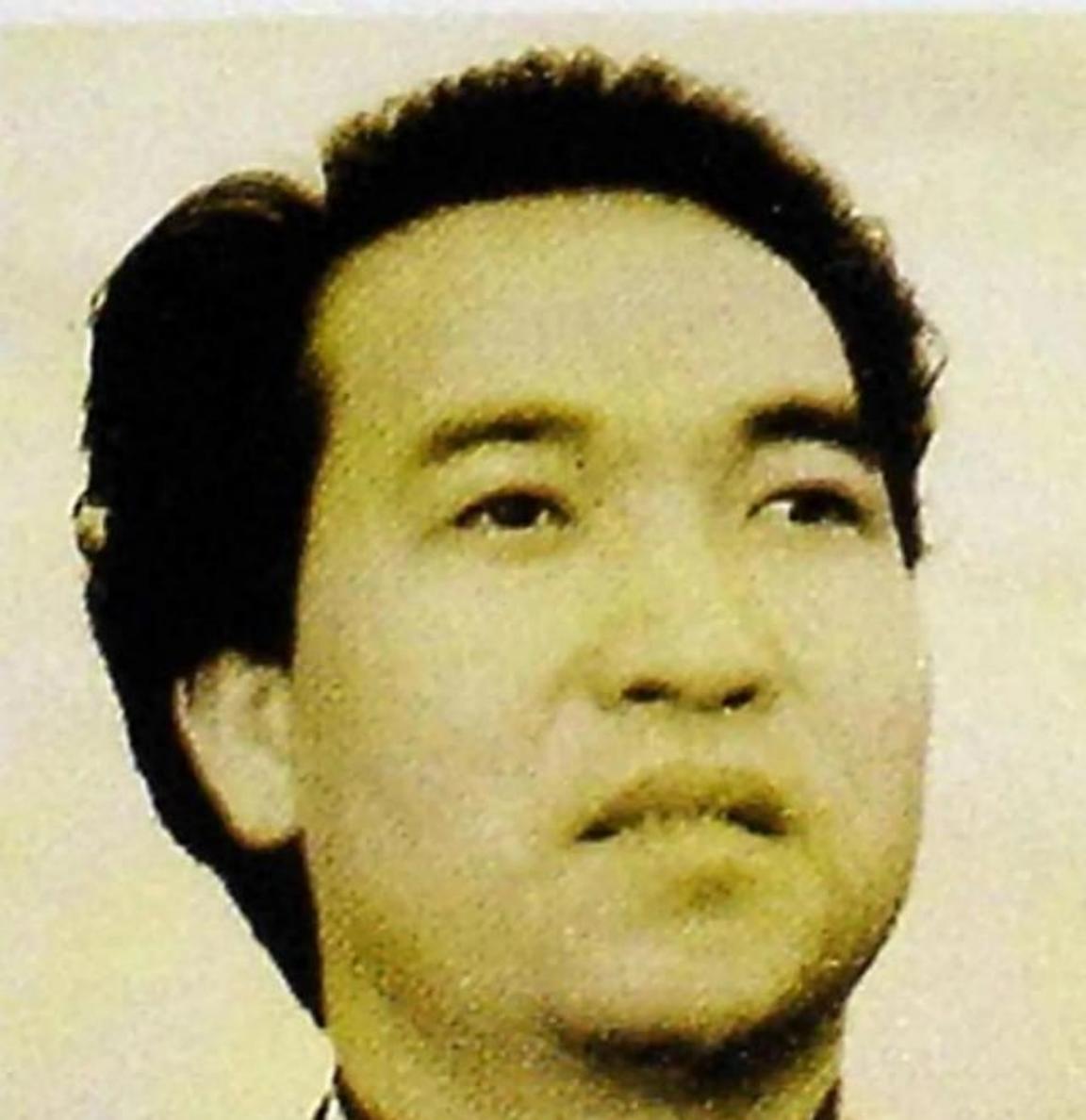

1991年,广东男子赵泰来,放弃中国国籍,转头加入英国。在英国,他打扮成乞丐,四处捡废品,引人嘲笑。谁料,20年后,众人却含泪说:“我们为他骄傲!” 1991年,广东东莞街头,邻居们都拍着桌子骂“疯了”。 曾外祖父是晚清外交家伍廷芳的赵泰来,放着香港豪宅不住,非但放弃中国国籍远赴英国,更在英国街头捡起了破烂。 邻居戳他脊梁骨“忘本”,亲戚写信骂“汉奸”。 可他也没解释。 但是二十年后,这个被唾沫星子淹没的“叛国者”,竟然让曾经的骂声都变成了哽咽:“我们欠他一句‘谢谢’。” 故事要从1954年说起。 赵泰来出生于广东东莞的书香世家,曾外祖父伍廷芳是近代著名外交家,家中曾藏有不少古物。 但到他这代,家道中落。 1969年,父母在动荡中离世,15岁的赵泰来投奔香港姨妈郑月娥。 姨妈早年守寡,靠变卖旧物拉扯他长大。 或许是血脉里的收藏基因,赵泰来自幼爱临摹古画、研究古籍,后来拜名师学书画鉴赏,日子倒也安稳。 直到1977年那个梅雨季,病榻上的姨妈突然告诉他:“香港和欧洲有家族遗产要你继承,切记不可声张。” 彼时,赵泰来只当是普通房产田契。 直到1981年,他走进伦敦郊外那座尘封近百年的庄园,在隐秘地窖里推开那扇木门,才懂姨妈为何终身未嫁、为何临终前如此郑重? 地窖里堆满木箱,掀开稻草,里面放着商周青铜器,战国金缕玉衣,连《孙子兵法》竹简都整整齐齐码在樟木盒里。 赵泰来跪在地上,看着这些器物,感受到的不是财富,而是近代中国被撕碎的尊严。 从圆明园大火到列强洗劫,这些国宝背负着百年流浪。 赵泰来蹲在地上,这些文物太珍贵,一旦暴露,要么被文物贩子盯上,要么招来杀身之祸。 他跪在地上,对着满窖国宝深深鞠了一躬:“我来接你们回家。” 可要让六万件文物回家,谈何容易? 首先是清点。 赵泰来在地窖里一待就是十年。 没有任何帮手,大到青铜器,小大到青铜鼎,小到玉扳指,每件都要登记造册、除锈防潮。 他白天整理编号,夜里打着应急灯记录、 十年间,他记坏了三本账册,磨破了数十双手套,终于把每件文物的年代、材质、保存状态摸得透透的。 最头疼的是包装。 文物运输需要防震、防潮的专业材料,可赵泰来囊中羞涩。 他盯上了伦敦街头。 翻遍每个垃圾桶,捡回被丢弃的木板、泡沫板、旧麻袋。 邻居笑他“捡破烂的疯子”,英国警察看他蹲在废品站翻检,以为他穷得活不下去。 可没人知道,这些“废品”会成为六万件国宝的“铠甲”。 1991年,赵泰来向妻子坦白了一切。 妻子阿芳握着他的手:“我嫁的是你,不是钱。这些国宝该回家,咱们拼了命也得送回去。” 为掩人耳目,赵泰来做了三个大胆决定。 放弃中国国籍加入英国,注册艺术品公司做掩护,卖掉香港三套房产凑运费。 从此,他成了伦敦街头最“不体面”的华人。 穿破工装翻垃圾,蹲在码头看货轮,在地窖里给青铜器除锈时,连饭都顾不上吃。 运输文物的二十年,是一场与时间的赛跑,更是一场与风险的博弈。 1995年首批文物海运时,海关突然开箱抽检。 赵泰来心跳到嗓子眼,他早料到会有这一天,提前把汉代金缕玉衣卷进旧毛巾,塞进了洗衣机内胆。 当海关人员打开洗衣机,只当是普通人寄的旧物可他被吓得一身冷汗。 这样的惊险,二十年里上演了无数次。 为省运费,他选最便宜的航线。 为避检查,他把文物分装成上百个“普通包裹”。 资金短缺时,他卖掉最后一套房产,自己啃着硬面包继续清点。 “我不是在捐文物,是在还债。” 多年后赵泰来这样说。 2011年,最后一批文物运抵广州。 六万件珍宝,150多件国家三级以上文物,从商周编钟到明清书画,终于回到了祖国怀抱。 这时人们才知道,那个在英国捡垃圾的“乞丐”,竟是散尽家财的“文物守护者”。 他拒绝了所有馈赠,搬回广州老城区60平的老房子,每天雷打不动去博物馆擦展柜。 在宝墨园当义务讲解员时,他总指着玻璃柜里的商周青铜器对孩子们说:“听,这是老祖宗的心跳声。” 有人算过,这些文物足够他在伦敦买下半条街的豪宅,可他连辆像样的车都没买,穿的是洗得发白的旧衬衫。 2013年,赵泰来获得“世界杰出华人奖”。 如今,七旬的赵泰来仍住在老房子里。 他教孩子们拓印古画,路过的游客认出他,惊叹“您是捐了六万件文物的赵先生”。 他只是摆摆手:“我就是个爱管闲事的糟老头。” 从1977年接过地窖钥匙,到2011年送完最后一件文物,赵泰来用四十四年,完成了一场跨越时空的“文物回家”。 所谓爱国,从来不是喊出来的。 正如他常说的:“文物回家了,可更要让年轻人知道,它们为什么流浪过。” 这句话,比任何勋章都掷地有声。 主要信源:(人民网——英籍华人慈善家赵泰来被聘为北京华文学院名誉教授)