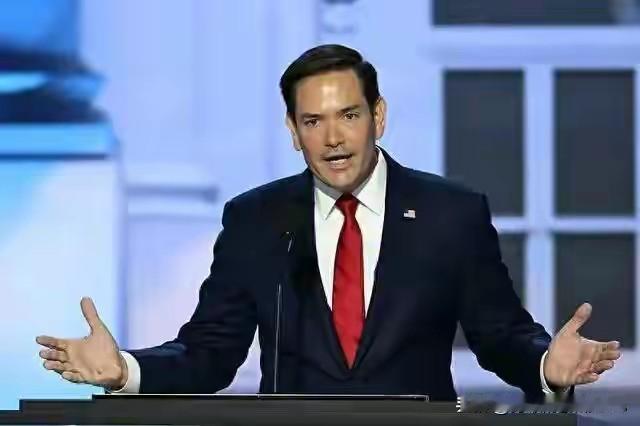

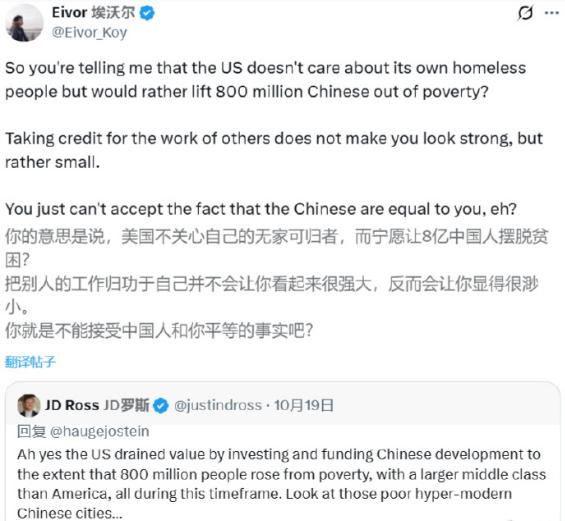

美国国务卿鲁比奥曾感慨万分地表示,美国根本就不是中国的竞争对手,原因很简单,就是中国人可以不以赚钱为目标,而在美国,不赚钱的事是没人干的。 说白了,中国人的家国情怀与美国的资本至上,从根源上决定了两国发展逻辑的天差地别,这差距大到连美国国务卿鲁比奥都忍不住感慨,美国根本就不是中国的竞争对手。 为啥会这样?鲁比奥点出了关键,中国人能做不以赚钱为目标的事,可在美国,不赚钱的活谁都不愿碰。 先说说中国这边,我们常说中国是家天下,这话真不是空穴来风,真正的中国人打心底里把中国当成自己的家,为了这个家,哪怕付出再多、牺牲再多都愿意,面对外敌时更是能不顾一切往前冲。 这种深植于文化血脉里的观念,让中国在做很多重大决策时,衡量的标尺就不仅仅是经济回报率。你去看那些震撼世界的超级工程,比如穿越了永久冻土和高原生态脆弱区的青藏铁路,从纯商业角度算,这笔账可能几百年都收不回成本。 但在中国的逻辑里,它连接的是边疆与腹地,是民族团结的纽带,是国家战略安全的基石,这种价值是无法用金钱来量化的。 还有那南水北调工程,把长江水引向干旱的北方,投入的人力物力是个天文数字,短期内看不到任何盈利点,但它解决的是亿万人的生存和发展问题,是为了让这个“家”的水资源分配更均衡,让整个家都能安稳过日子。 这种为了长远大局、为了集体福祉而进行的投入,恰恰是资本逻辑最难理解的地方。 驱动中国人行动的,往往不完全是账本上的利润数字,而是一种更宏大的叙事和使命感。 当中国的航天员在空间站向祖国挥手时,背后是几代航天人默默无闻的奉献,他们中的许多人,一辈子就干一件事,拿着不算顶尖的薪水,面对的是无数次的失败和风险。 支撑他们的,不是发射成功后的股票分红,而是把五星红旗插上太空的民族自豪感。同样,在芯片、航空发动机这些被“卡脖子”的关键领域,国家投入巨额资金,无数科研人员日夜攻关。 他们追求的是突破技术封锁,掌握自己的命运,这种“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的豪情,是一种超越商业利益的强大精神动力。 反过头来看美国,那片土地上运行的规则是另一套。资本是血液,利润是心跳,一个项目如果不能在可预见的未来带来丰厚的回报,就很难吸引到足够的投资。 这套规则在激发创新和市场活力方面确实威力巨大,硅谷的奇迹就是最好的证明,它能让一个好点子在短时间内变成改变世界的公司。 但凡事都有两面性,当这套逻辑渗透到社会的方方面面,一些关乎长远但短期不赚钱的事情就会被边缘化。 比如美国日益老化的基础设施,桥梁、铁路、电网的更新换代喊了多年,却总是步履维艰,因为对于私人资本来说,投资这些工程回报周期长、利润薄,远不如投资一个热门的互联网应用来得快。 于是,我们便看到了一个奇特的景象:一个拥有顶尖科技和强大资本的国家,却在一些基础民生领域显得力不从心。 这并不是说美国人没有奉献精神,也不是说中国没有商业头脑。而是在两种不同的社会结构和主流价值观下,资源会自然而然地流向不同的地方。 在美国,一个优秀的人才可能会选择去华尔街设计复杂的金融产品,因为那能带来最快的财富积累;而在中国,同样优秀的人才可能会选择去西部支教,或者投身于一项需要几十年才能看到成果的基础科学研究,因为那能实现他们心中对“家”的责任和价值。 这两种选择没有高下之分,却真实地塑造了两个国家截然不同的面貌。一个追求的是资本的快速增值和个体的财富自由,另一个则更倾向于整体的、长远的、可持续的国力提升。 这种发展逻辑的根本差异,或许正是鲁比奥那番感慨的深层原因。他所熟悉的竞争,是在同一套规则下的商业博弈,比的是谁的成本更低,谁的创新更快,谁的营销更强。 但他可能忽然意识到,中国正在用一种他不太熟悉的逻辑在奔跑,那是一种不计较一城一地得失,不在乎短期盈亏,只盯着最终战略目标的打法。 这就像一个精于计算的拳击手,突然遇到了一个不按套路出招、一心只想把对手拖入持久战的对手,那种无力感和困惑感是真实存在的。 这两种逻辑的碰撞,没有简单的对错,却深刻地影响着世界的未来格局。那么,在你看来,这种根植于文化深处的差异,究竟会如何塑造未来的世界秩序呢?欢迎在评论区留下你的思考。