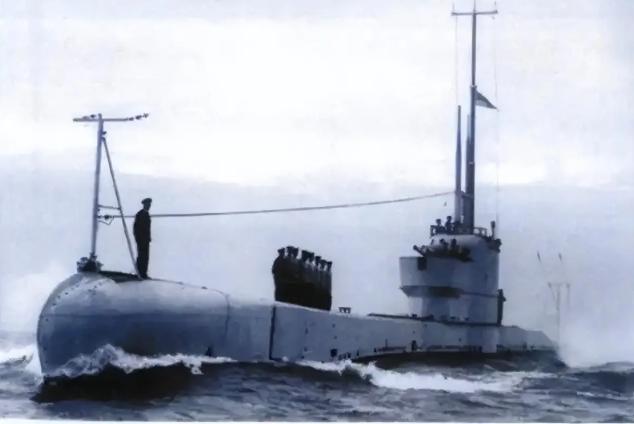

1972年,我国在威海卫海域打捞出一艘潜艇,拆解下908吨钢材,然而,英国首相却强势要求:“还给我们!” 这潜艇不是普通货色,是英国当年的“海神号”。 1931年的盛夏,距山东威海刘公岛正北二十英里的海面突然传来剧烈撞击声。英国皇家海军“海神号”潜艇与中国货轮“渝泰号”在航行中意外相撞,巨大的冲击力让潜艇迅速丧失浮力,带着艇上22名船员沉入冰冷海底。当时的技术条件根本无力开展深海打捞,这艘潜艇便在海底默默沉睡,渐渐被大多数人遗忘。 中国之所以在1972年启动打捞,核心目的是检验新组建的水下作业力量。那会儿我国海军的深海搜寻与打捞技术还在起步阶段,急需真实的沉舰目标进行实战化测试。“海神号”的沉没位置相对明确,成为了绝佳的试验对象。美国历史学家斯蒂芬・施万科特后来通过中国军事杂志的报道发现,这次打捞全程由特种部队秘密执行,既是对水下装备的检验,也是对人员协同能力的实战练兵。 打捞上岸后,这艘沉寂四十年的潜艇早已锈迹斑斑。考虑到当时国内钢材资源相对紧张,且潜艇残骸已无修复价值,相关部门决定对其进行拆解。908吨钢材的回收在那个年代算得上一笔不小的收获,这些钢材后来被用于工业生产,也算物尽其用。谁也没料到,这一常规处理方式会惊动英国政府。 英国首相之所以强势索要,背后藏着多重考量。最直接的压力来自遇难船员的家属。得知潜艇被打捞拆解的消息后,以路易斯为代表的遇难者后人情绪激动,他们坚信潜艇残骸中应该留存着祖辈的手表、首饰等遗物,甚至可能还有尸骨。这些家属联名向首相上书,要求政府出面交涉,查清遗物和尸骨的下落。 更值得留意的是,英国政府试图借此事展现对历史遗产的“重视”。尽管“海神号”沉没已过四十余年,且当年事故责任并不在中方,但英国方面仍想通过强硬表态争取舆论主动。英国《每日电讯报》特意披露此事,强调中国“未妥善保留打捞记录”,试图营造中方“处置不当”的印象。英国国防部还私下与中方接触,反复提及“归还残骸”的诉求。 面对英国的强硬态度,中方的回应始终基于事实。上海救捞局在2009年公开承认打捞事实,但明确表示潜艇内并未发现遇难者尸骨或遗物。相关人员解释,潜艇沉没时受剧烈撞击,且在海底浸泡四十余年,有机质遗物早已腐烂殆尽。更关键的是,1972年我国救捞行业尚未建立完善的遗物留存制度,加上当时作业的核心目标是技术测试,确实没有专门记录零散物品的下落。 英国国防部后来也不得不承认,此事“因年代久远已无从查起”。毕竟从法律层面讲,潜艇沉没于中国近海,且沉没后长期无人主张权利,中方基于自身需求进行打捞并无不妥。遇难者家属的情绪虽值得理解,但客观条件决定了遗物留存的可能性微乎其微。随着时间推移,英国政府的强硬姿态逐渐软化,最终未再坚持归还要求。 有意思的是,这起事件还意外澄清了一个常见误解。不少人曾把这艘英国“海神号”与美国1956年建造的同名核潜艇混淆。实际上两者毫无关联,美国那艘“海神号”是核动力预警潜艇,1986年才退役,而沉在威海卫海底的是英国皇家海军的常规潜艇,两者分属不同国家、不同时代。 这事其实也能看出,当年中英两国碰到这种历史遗留问题时,各自的难处和态度。中国当年的打捞本是技术测试,拆解钢材也是资源再利用的常规操作。英国的强势表态既有安抚国内家属情绪的考量,也带着维护自身历史符号的意味。最终随着中方拿出客观解释,加上确实无实物可还,这场风波才渐渐平息。如今再回头看,这起事件更像一段特殊历史背景下的小插曲,既见证了中国水下打捞技术的起步,也折射出国际间历史遗留问题的复杂处理逻辑。

用户10xxx38

英国佬抢了多少中国国宝,还个毛给你

用户10xxx02

紫石英号为什么没有击沉?

用户53xxx33 回复 10-31 22:04

胡扯,88年314海战越军3艘舰艇被击沉,最大的一艘登陆舰4000多吨!如果不算建国后的,第二次鸦片战争中曾格林沁在大沽口指挥部队击沉英法舰队一艘800多吨的舰艇!

用户10xxx26 回复 10-30 19:30

榴弹炮穿甲效果太差

老范

大英博物馆里的,在中国抢来的文物你打算什么时候还。

A级软能量

先收英国打捞费,后再启动谈判

坨坨龙

中国轮船在澳大利亚搁浅。拖走时支付了一大笔环境污染费。 这些外国船,在中国海域沉没。先交环境污染费再说。

用户64xxx68

这个钢可是特殊材料啊,随便用了可惜了。

疯啦

看这玩意就是为了得到无辐射的钢铁,英国佬肯定想要

殁殁 回复 10-27 14:52

我操,还有人在吹这个

疯啦 回复 殁殁 10-27 15:01

有报道的,之前看到很多这个报道。捞出来卖废铁,中国的钢铁产能也不需要啊

用户10xxx42

那钢好东西,无辐射钢铁,做手术刀什么的可以卖高价。1945年之后的钢都有辐射,我们呼吸的空气都有辐射

天哥

1945年原子弹爆炸之前生产的钢铁有特殊用途。

用户10xxx96

中国应该向英国佬索赔巨额资金或相应额度其它的赔偿!理由:为什么不经过中国人民同意,他们英国佬和船只会跑到中国近海沉海?

德先生跟赛先生何在

特种部队秘密打捞,遇难家属是咋知道的

金刚猫

当时应该留下一下重要的部件,说不定以后能卖个大价钱给英国,可惜了

好山好水

攻打大英博物馆,拿回国宝

祖国万岁

不能给,拿他们国家博物馆的中国文物换。

卡格内克

威尔士亲王号也被我们打捞了!

扬帆岁月

出1亿英镑,打捞维护费,找点狗骨头渣给他们送过去!

phlip103

人家英国没有要钢,要的是死者遗物。交给家属,这个你不要歪曲。

用户10xxx01

中国人民要向英鬼畜政府追责并索赔

用户18xxx52

那个时候人家有潜艇,中国连拖拉机都还不会有

哄哄

无辐钢,捡到了。。。

用户10xxx24

有9百多吨吗??

王霸丹

问题是你跑我家干嘛来了?没判你个非法入境就不错了