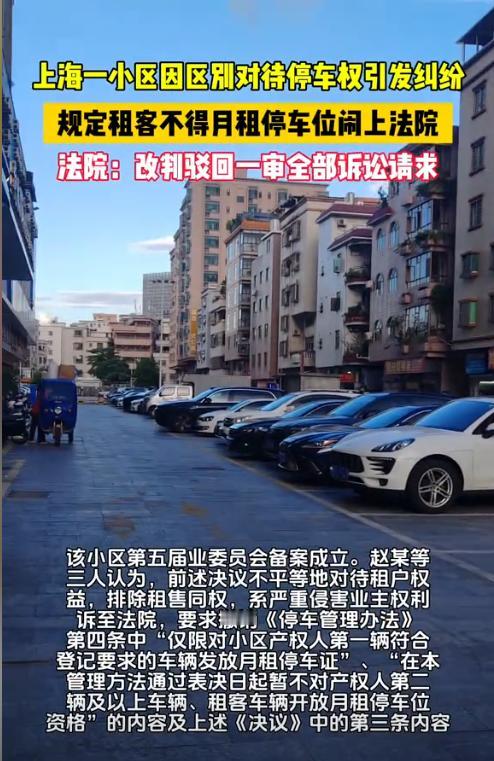

上海,某小区业委会出了个新规定,要求只有业主的第一辆车才能办月租停车证,租客的车没资格享有月租权益,只能按照临停车处理。可一些对外出租的业主以及部分租客认为这项规定不公平,涉嫌侵犯了租客的合法权益,于是一纸诉状把业委会告上了法院。可没想到,一审和二审法院竟做出了不同判决。 在上海一个车位不足200个的小区里,一份旨在“业主优先”的停车新规,不仅点燃了邻里间的矛盾,更引发了一场诉讼。 其间一审与二审法院截然相反的判决,揭示了远比停车本身更复杂的法律与社会议题。 当一个社区的停车位总数,包括80个正式车位与112个路边划线车位,远不能满足居民需求时,混乱与争执便成为常态。 面对此困境,该小区的业主委员会采取了行动。2021年3月17日,一份新的《停车管理办法》经由表决通过,其核心逻辑清晰而决绝,旨在通过规则强制性地对稀缺资源进行配给。 这项于同年4月1日生效的“一户一车”月租制度,本质上是一项排他性极强的管理工具。相关规定明确,仅业主名下的首辆车具备办理月租停车证的资格。 如此规定,旨在规范停车管理,保障资源合理分配。无论是租客的座驾,亦或是业主名下的第二辆及以上汽车,皆被一视同仁地纳入“临停车”范畴,依照临时标准实施管理并收取费用。 这一决策是社区自治组织在资源极度紧张下,为恢复秩序而做出的一次艰难尝试。 这场纠纷的法律核心,在于对“权利”来源的两种截然不同的解读。它直接导致了一审与二审法院的观点对立。 原告业主赵某等众人的逻辑,与一审法院的逻辑如出一辙、一脉相承,二者在观点推导与论证思路上展现出高度的一致性,恰似同一条脉络上延伸出的枝叶。 他们认为,业主将房屋出租时,已将附属于房屋的部分权益,如车位使用权,通过租赁合同一并转移。 租客停车,实则是借助房东业主“一户一车”之名额。 从本质而言,这一行为并未给小区车位总量增添额外负荷,不构成对车位资源的额外占用。故而,剥夺租客的月租资格,实则是以变相之态侵害了出租房屋业主们的合法权益。 如此行径,于理不合,于法难容。一审法院依据相关情况,果断撤销了《停车管理办法》里那项剥夺租户月租权益的规定,彰显了司法对公平权益的维护,还租户以合理的停车权利。 业委会不服一审判决并提起上诉,二审法院则给出了强有力的反驳。 二审判决援引《民法典》第276条,清晰阐明在建筑区划内,车位“应首先满足业主的需要”。这一规定切实保障了业主对于车位的合理诉求,维护了业主的正当权益。 据此,法官对“业主”身份予以严格界定。明确指出,“业主”乃拥有房屋产权之人,而租客并不属于此范畴。 法院进一步阐释,租赁合同所让渡的是房屋的占有权与使用权,然而,业主身为小区公共区域的共同所有权人,其对该区域的管理权与决策权并不因租赁而转移。 最终的法律逻辑是,租客的合同权利,不能凌驾于业委会依据物权法为全体业主利益制定的管理规则之上。 超越法律条文的技术性辩论,案件深层反映了对“公平”这一概念的根本分歧。原告方所主张的“租售同权”,代表了一种基于“住户”身份的平等主义公平观,即只要居住于此,就应享有同等的公共资源使用权。 业委会与二审法院的视角,皆立足于秩序之维护与集体效益之增进。他们着眼于整体的有序运转,在权衡考量中,将秩序与集体利益置于重要位置。 在他们看来,将租客与业主的第二辆车同等对待,恰恰体现了规则的内部一致性。 更有说服力的是,法院指出新规实施后小区停车紧张局面得到极大缓解,这被视为新规实现了对大多数业主有利的“结果公平”的证据。 最终,上海市第一中级人民法院的终审判决,给该小区停车纠纷划上圆满句点。此举意义非凡,于法律实践层面,为全国众多陷入相似困境的社区,提供了极具价值的参考判例。 该判决在法律上强化了业主在社区公共资源分配中的优先地位,并清晰地划定了业主自治管理的权限边界。 信息来源:上海一小区规定租客不得月租停车位闹上法院,二审改判了——2025-10-22 16:16·上海法治声音