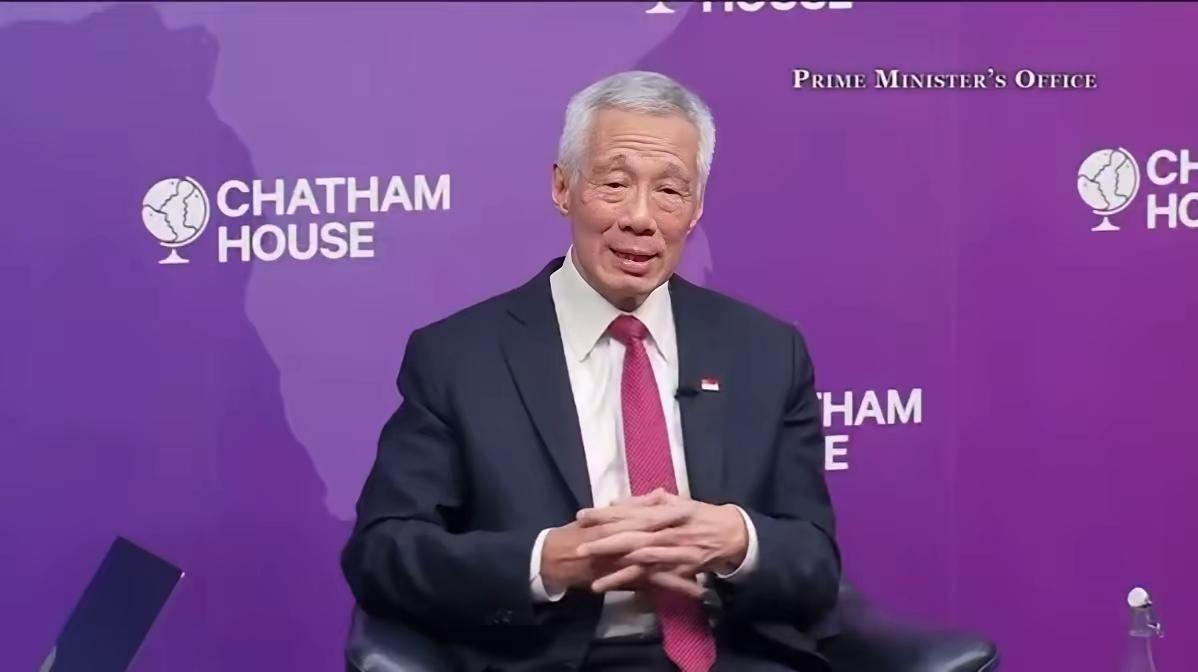

10月28日,李显龙在英国皇家国际问题研究所表示,据预测,印度经济终有一天会赶上中国,甚至超越中国,这是因为印度经济还很年轻,而中国经济已经开始萎缩。 李显龙长期关注亚洲经济格局演变,曾多次公开评价中国与印度的经济发展。他此次言论的背景,是印度近年来经济增速较快,而中国经济面临转型升级压力。 然而,李显龙也曾在其他场合强调,中国拥有“许多发展优势,经济韧性强”,并认为中国“完全可以在较长一个时期内保持较快增长”。这种看似矛盾的表述,实则反映了他对亚洲经济多元性的深刻理解——他既看到印度的潜力,也承认中国的实力,更强调两国发展路径的差异性。这种立场,让他的观点更具平衡性,而非简单的“捧一踩一”。 印度经济的“年轻”优势,主要体现在人口结构上。其平均年龄较低,劳动力资源丰富,这为经济增长提供了长期动力。近年来,印度在软件外包、服务业等领域也展现出全球竞争力,班加罗尔等城市甚至被冠以“印度硅谷”的称号,吸引了大量跨国企业投资。 然而,印度经济的短板同样显著。基础设施滞后是首要问题,交通、电力、通信等领域的不足,直接制约了制造业效率和物流成本。例如,印度工厂的电力供应稳定性远低于中国,导致生产中断风险较高,许多企业不得不自备发电机,增加了运营成本。 此外,营商环境复杂也是印度经济的一大障碍。土地、劳动、税收等政策缺乏连续性,外资准入门槛较高,尽管莫迪政府推动改革,但执行层面仍存在诸多障碍,外资企业往往面临“玻璃门”“弹簧门”的困境。更不容忽视的是,印度社会分裂问题突出,种族、宗教、阶层矛盾交织,底层民众与精英群体的生活水平差距悬殊,这种不平等可能引发社会不稳定,进而影响长期发展。 中国经济虽被李显龙描述为“开始萎缩”,但这一表述更多指向增速放缓,而非整体衰退。中国经济的“成熟”体现在多个方面。产业体系完备是中国经济的最大优势之一。从低端制造到高端科技,中国拥有全球最完整的产业链,能快速响应市场需求变化。 14亿人口的消费升级趋势,为经济增长提供了内生动力。无论是电商平台的蓬勃发展,还是文旅、健康等新兴消费的兴起,都反映出中国内需市场的巨大潜力。最后,政策调控能力是中国经济的“定海神针”。 政府在宏观调控、危机应对方面经验丰富,能通过改革释放经济活力。例如,“十五五”规划明确提出推动重点产业提质升级,培育新兴产业,为未来增长奠定基础。这种政策连续性和前瞻性,是中国经济保持稳定的关键。 即便印度经济保持高速增长,要超越中国仍需克服多重挑战。规模效应差距是首要障碍。中国GDP总量是印度的近5倍,人均GDP也显著高于印度。印度需维持数十年远超中国的增速,才能缩小差距,这在现实中几乎难以实现。结构性问题同样不容忽视。印度制造业占比长期徘徊在15%左右,远低于中国的30%。 缺乏制造业支撑,经济易受外部冲击影响,难以形成稳定的增长动力。此外,全球产业链地位也是印度的一大短板。中国已深度融入全球产业链高端环节,而印度仍以低端加工为主,技术积累和品牌影响力不足,难以在全球市场中占据主导地位。 中印作为亚洲两大经济体,竞争不可避免,但合作空间同样广阔。对印度而言,与其纠结于“超越中国”的口号,不如聚焦内部改革,提升营商环境、基础设施和社会公平性,为经济增长奠定坚实基础。对中国而言,则需保持战略定力,通过深化改革、扩大开放,巩固自身竞争优势,同时为亚洲繁荣贡献更多中国方案。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~