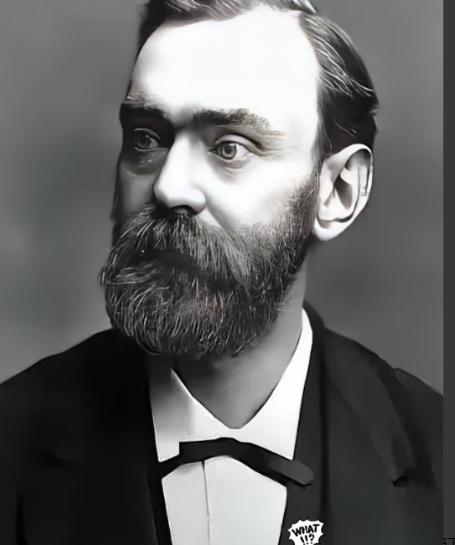

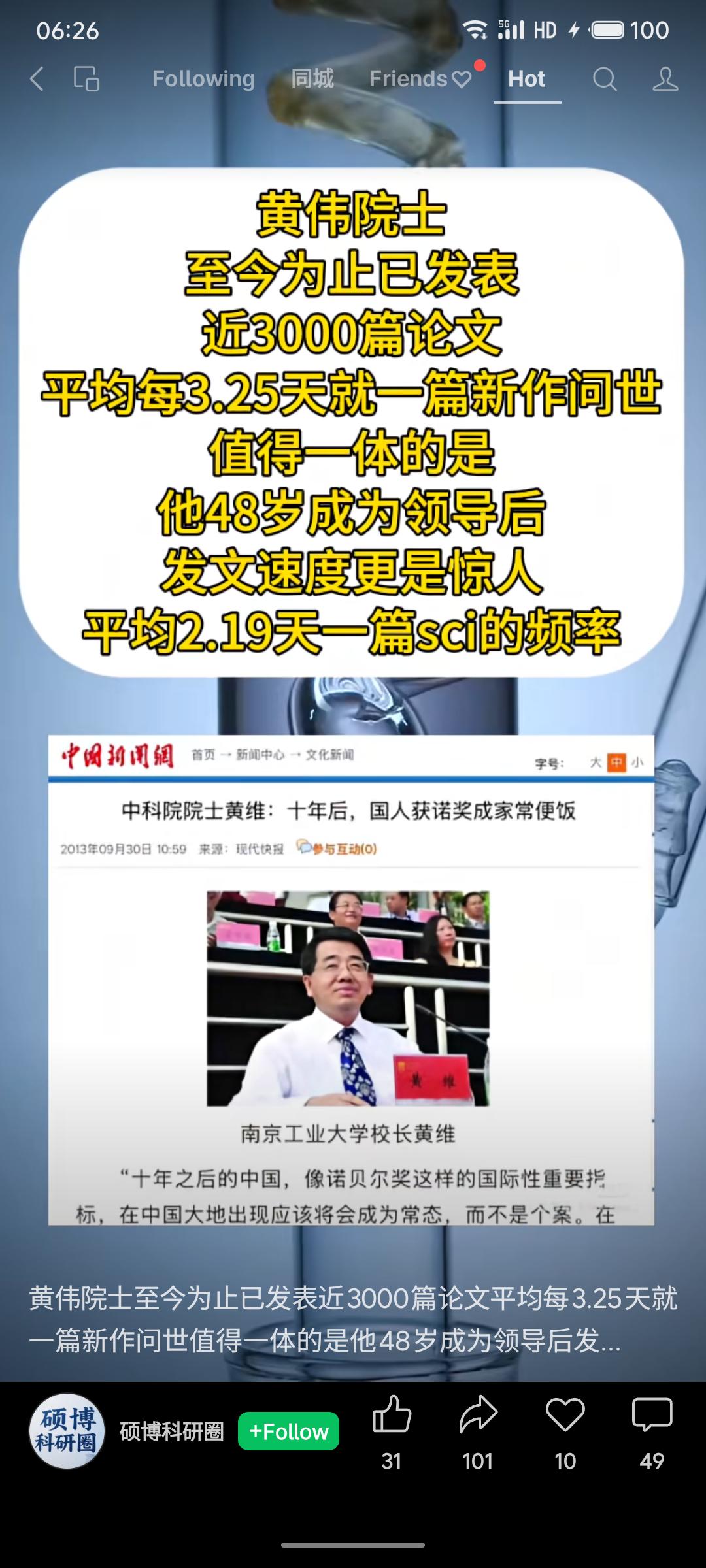

揭秘:发了114年奖,奖金咋还没用完?很多人一直以为,诺贝尔奖就是诺贝尔留了一大笔钱,然后每年从里面抠点儿利息出来发奖,这种太天真了,这根本不是一个储钱罐,这是一个顶级配置、持续升级的“印钞机”。 1895年,阿尔弗雷德·诺贝尔在法国巴黎签下了这份简短但影响巨大的遗嘱。他写道:将自己大部分遗产投入基金,用这笔钱的“利息”奖励那些“对人类做出最大贡献的人”。 当时诺贝尔去世后,留下的遗产折合现在的价值大约在2亿瑞典克朗左右(约合2千万美元)。这笔钱存入瑞典银行,由“诺贝尔基金会”负责打理和增值。 但问题来了,假如基金只是存在银行里吃利息,那早就被通货膨胀吃光了。毕竟,114年过去了,世界经济早就翻天覆地。 那为什么诺贝尔奖还能“越花越多”呢?秘密就在于:诺贝尔基金会不是储钱罐,而是一个专业化、金融化的投资机器。 成立之初,基金会的运作相当保守,只允许投资在国债、银行存款等安全资产上。 但随着20世纪中期全球经济的发展,他们逐渐调整策略,聘请职业的投资经理人,设立专门的资产管理委员会。 如今,基金会的投资组合可以说是“顶级配置”——包括股票、债券、房地产、私募基金、国际ETF,甚至还有科技类风险投资。 以2024年的公开数据为例,诺贝尔基金会的总资产已经超过60亿瑞典克朗(约合5.3亿美元),年均回报率大约在8%左右。 而他们每年用于奖金的开支不过6000万瑞典克朗,占基金总额的1%左右。这就意味着:他们不仅能轻松覆盖所有奖金开支,还能保证本金持续增长。 更巧妙的是,基金会对风险管理非常严格。比如,他们会在市场低迷期适度减少高风险资产比例,在经济繁荣时又适度加仓股市;同时通过地域分散投资来分担风险。 瑞典、美国、欧洲、日本等市场都有诺贝尔基金会的身影。他们甚至投资了绿色能源、医疗创新、人工智能领域——这些都属于高成长行业。 换句话说,诺贝尔基金会早已变成一个隐形的“国际资本玩家”。 而且,为了应对货币贬值,他们还不断调整发奖金额。 比如1901年首届诺贝尔奖,每个奖项奖金是15万瑞典克朗,大约相当于今天的900万元人民币;到2024年,每个奖项奖金已经涨到1100万克朗。 听上去是巨额开支,但其实只占基金年度收益的一小部分。 这背后还有一个关键逻辑:诺贝尔基金会的目标不是“保本”,而是“永续运营”。他们要求投资收益率长期超过通货膨胀率3个百分点,确保资金的实际购买力不被蚕食。 同时,他们每年只动用上一年度平均资产的3.5%到4%用于奖金和运营支出,剩余部分全部再投资。 这种结构,让诺贝尔基金会形成了一个极为健康的“正循环”: 投资收益 → 支付奖金 → 保留收益 → 再投资 → 收益更高。 再加上114年间的复利效应,资产雪球越滚越大。有人做过推算,如果按平均年化回报率7%计算,那么当年诺贝尔留下的基金,哪怕不再追加一分钱,如今的总额也早已翻了百倍。 其实,这种思路早已超越了普通的基金运作,它更像是一种“学术资本生态系统”。 每年颁奖所带来的社会影响力、品牌价值,也反过来提升了基金会的地位与信誉,让它在国际金融市场上的投资更顺利、更优质。 诺贝尔奖不仅是学术界的最高荣誉,也是一张“信誉通行证”,这张通行证的背后,是一台经过百年锤炼、几乎不会停转的金融引擎。 更令人惊叹的是,基金会运作极为透明。每年都会向公众公开财报,详细披露资金分布、投资比例、风险策略,甚至连内部管理薪酬都要公示。 这种制度化管理,让诺贝尔基金成为了“公益信托”的教科书级样本。 所以说,诺贝尔奖之所以能发114年还不亏,靠的不是诺贝尔的“遗产厚度”,而是基金会的“智慧厚度”。它不是一罐静止的金子,而是一座会自己生长的金矿。 有人戏称:“诺贝尔奖其实是一场百年的财富实验。” 的确,从1895年的一纸遗嘱,到如今每年吸引全球目光的颁奖典礼,背后支撑这一切的,不仅是人类对科学与和平的信仰,还有资本运作的力量。

認

这要是放在大锅可能早就没有了