转自:氨基观察

作者|沙晓威

PD-1/PD-L1通路是免疫治疗的核心靶点,以K药为首的PD-1抑制剂重塑了肿瘤治疗格局,催生了“千亿美金”规模的市场。

但受应答率有限、缓解深度不足等因素影响,PD-(L)1抑制剂的应用局限仍客观存在;加之难以突破K药、O药等顶流药物的竞争壁垒,部分企业开始寻求新的突破方向,“PD-1plus”相关探索也愈发活跃。

以PD-1为基础的双抗、三抗,以及PD-1抑制剂与ADC小分子药物的联用策略,共同构成了当前肿瘤免疫治疗的核心竞争范式。

而另一种更激进的研发方向正逐渐浮现:降解剂。

10月7日,Kazia宣布以139万美元引进QIMRBerghofer研究所的PD-L1蛋白降解剂NDL2。作为一款双环肽降解剂,NDL2可实现细胞内外PD-L1的全范围清除,在乳腺癌相关临床前实验中表现优异。

尽管此次交易金额不大,但考虑到PD-(L)1领域的巨大市场空间,若该技术后续能在临床中展现突出效果,大概率将引爆市场热度,成为肿瘤免疫领域的新热点。

/01/

药王通路新选择

小交易亦值得关注。

虽然在动辄上亿、甚至数十亿乃至上百亿美金的肿瘤领域BD交易中,Kazia与QIMRBerghofer医学研究所的交易显得极为不起眼。但PD-(L)1解剂是否会成为值得关注的新方向,仍是一个值得探讨的问题。

作为一款双环肽结构的蛋白降解剂,NDL2影响PD-1通路的作用机制,与传统抑制剂相比更为直接。传统抑制剂通过结合PD-1或PD-L1,阻断二者相互作用以恢复免疫功能;而NDL2则直接靶向经过翻译后修饰的PD-L1蛋白,将其引导至降解通路中,从根源上清除蛋白本身,进而恢复T细胞的免疫活性,减少T细胞耗竭。

NDL2的设计精准切中了PD-1抑制剂耐药的核心痛点:在PD-1抑制剂不敏感或耐药的患者体内,PD-L1常以翻译后修饰的形式存在。这些“预备”分子不仅分布在细胞表面,还大量隐藏于细胞内甚至细胞核中,而传统抑制剂仅能作用于细胞表面靶点,无法触及这些隐藏区域。

这一机制在临床前研究中已展现出明确的疗效潜力:在三阴性乳腺癌临床前模型中,无论是NDL2单药治疗,还是与抗PD-1疗法联合使用,均能显著抑制肿瘤生长,且未观察到任何毒性反应,为其后续临床转化奠定了基础。

基于这些积极的临床前数据,Kazia制定了清晰的研发推进计划:计划在6个月内完成新药临床试验申请,并在15个月内开展针对晚期乳腺癌和非小细胞肺癌患者的临床试验。这两类癌症正是PD-1抑制剂耐药高发的适应症。

/02/

从理想到现实

事实上,通过降解PD-1/PD-L1蛋白改善免疫治疗效果的思路,早有提出,但相关研发进度始终较为缓慢:一是对PD-1/PD-L1降解机制的认知不足,二是设计针对PD-1这类跨膜蛋白的药物难度较高。

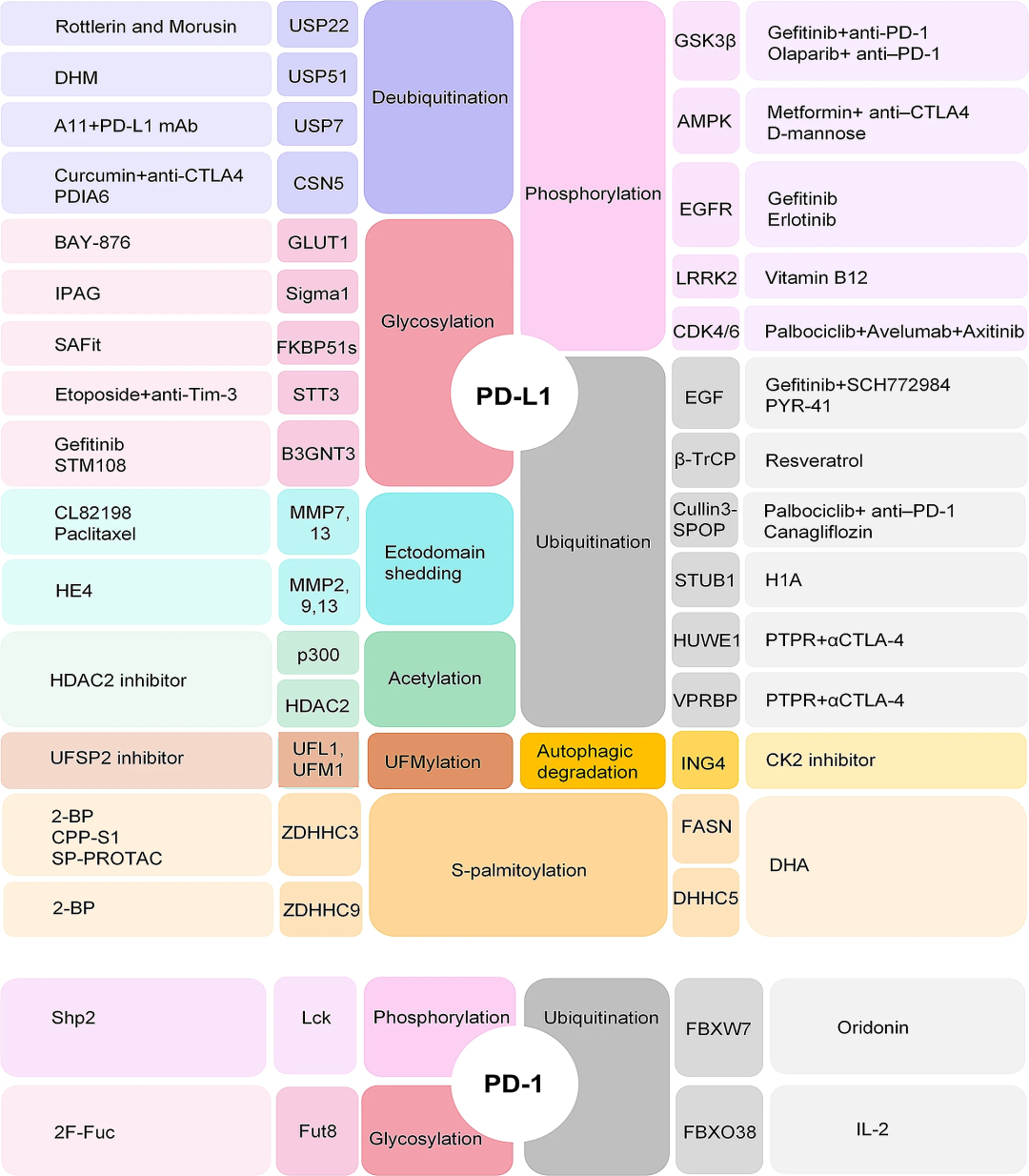

PD-1/PD-L1的表达,受到磷酸化、泛素化、甲基化等翻译后修饰(PTMs)的精细调控。这些修饰不仅影响蛋白的功能活性,还直接决定其能否被降解系统识别。

但此前学界对这一过程的理解尚不充分,难以找到精准靶向的技术突破口。早期临床试验也只能尝试利用参与PTMs信号通路的分子靶向药物,实现PD-1/PD-L1的间接降解。例如针对PD-1泛素化的药物探索:USP22抑制剂Rottlerin与Morusin、CSN5抑制剂姜黄素等。

随着以PROTAC(蛋白水解靶向嵌合体)为代表的新型蛋白降解剂问世,一众“降解型药物”正从靶向癌蛋白延伸至免疫通路。

遗憾的是,现有降解技术对跨膜蛋白的“适配性”不足:当前主流的靶向蛋白降解技术(如PROTAC、分子胶),均依赖细胞内的泛素-蛋白酶体系统,而该系统仅能降解可被E3连接酶识别的胞内蛋白。PD-1/PD-L1作为跨膜蛋白,其结构特性使其难以被该系统捕获,无法实现有效降解。

为突破跨膜蛋白降解的技术瓶颈,研究者转向了溶酶体依赖的降解策略,如LYTAC(溶酶体靶向嵌合体)、AbTAC(抗体靶向嵌合体)等。这类技术通过引导膜蛋白进入溶酶体实现降解,且LYTAC在适配分子大小上具备优势,无论是较大的肽类还是小分子均可兼容。

但LYTAC也存在明显局限,尤其在药代动力学调节方面表现不佳,导致其实际应用范围受限。

在此背景下,双环肽类PD-L1降解剂NDL2的出现,堪称蛋白降解技术的一次突破。

尽管目前尚未检索到相关专利信息,但从公司公告可知,NDL2的双环肽结构具备小分子的穿透性,能够穿透细胞膜进入细胞内,甚至抵达细胞核,覆盖传统抗体无法触及的靶点区域。这种结构特性,让NDL2实现了对PD-L1蛋白的“全方位”降解。

更关键的是,NDL2的降解具有高度选择性:仅针对经过翻译后修饰、具备功能活性或即将释放的PD-L1蛋白,不会无差别清除无活性的蛋白分子。这既提升了疗效的精准性,也进一步降低了潜在毒副作用风险。

可以说,NDL2的出现是膜蛋白降解领域的一次重要探索,为膜蛋白降解技术的发展提供了新方向与参考。

/03/

PD-1plus再补充

从产业角度看,NDL2也是应对当前免疫治疗“内卷”的一种新思路。

随着PD-1抑制剂临床应用的不断普及,全球已有超30款PD-(L)1抑制剂获批上市。为更好满足临床需求,企业纷纷布局双抗研发,PD-1/IL-1、PD-1/CTLA-4等双靶点组合成为研发热点;同时,PD-1抑制剂与ADC、小分子抑制剂的联用策略也在持续推进,这些探索共同构成了IO2.0时代的核心方向。

而PD-(L)1降解剂的核心价值,在于其与双抗、联用疗法等现有路径并非竞争关系,而是对IO2.0治疗体系的补充与完善。Kazia首席执行官评论道:“该协议使Kazia处于下一代肿瘤免疫学的前沿。”

正是看中这种“补充性”价值,公司正计划探索NDL2与旗下PI3K抑制剂paxalisib及VEGF抑制剂EVT801的联用潜力,希望通过多通路协同,进一步激活免疫系统、提升治疗反应率。

其中,paxalisib是一款针对胶质母细胞瘤的PI3K抑制剂,已进入3期临床试验阶段。机制上,paxalisib与NDL2联合有望实现双重免疫增强:一方面抑制PD-1信号通路,另一方面减少调节性T细胞(Tregs)数量,从而放大抗肿瘤免疫反应。此外,paxalisib能够穿透血脑屏障(BBB),这在脑肿瘤治疗中尤为重要;Kazia的这一布局也暗示,NDL2本身或具备穿越血脑屏障的潜力。

当然,PD-(L)1降解剂的研发仍处于早期阶段,未来还需突破一系列挑战。与PROTAC技术类似,如何进一步提升降解效率与特异性、如何优化制剂的稳定性与药代动力学特性、如何在临床试验中验证其对不同癌症类型的疗效,以及如何长期监测用药安全性等问题,均需持续探索。

但随着膜蛋白降解技术的不断成熟,包括双环肽策略在内,跨膜蛋白降解的技术壁垒正逐步降低。国内方面,沈阳药科大学设计的BMS-37-C3、中科院开发的IFLD、中山大学研发的Pep-TAC,以及LYTAC等蛋白降解策略,已实现PD-(L)1在细胞内的降解,部分策略具备从科研向产业化转化的潜力。

当“阻断”不再足够,“降解”或许是重启免疫反应的下一把钥匙。