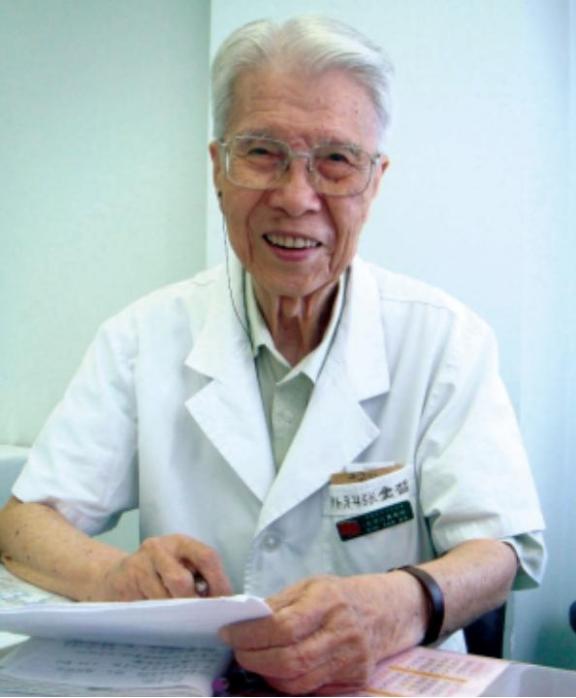

1948年,他不顾妻子反对,用刀划开刚出生3天女儿的后背。看着女儿奄奄一息,妻子瘫软在地。谁知,他这一举动,竟救了千万中国婴儿。 1948年夏末,北京的产房里,一场无声的危机悄然逼近。新生儿们接连倒下,皮肤下脓血肆虐,医生们摇头叹气。这病叫皮下坏疽,染上就等于判了死刑。可一位28岁的年轻医生,张金哲,面对自家刚落地三天的闺女,也陷入了同样的绝境。他手握手术刀,妻子哭着拦阻,医院领导直摇头。这一刀下去,是救命还是送命? 张金哲这人,天津老城区长大的,1920年出生,从小就爱鼓捣机器,梦想当工程师。抗日那会儿,国家乱成一锅粥,工程学校少得可怜,他不愿去日本人开的大学,就报了燕京大学生物系,那是协和医学院的预科。入学七十多人,第一年刷掉一半,两年下来转正的只剩十六个。他硬是咬牙挺过来了,1946年毕业,当上外科医生。那时候,协和医院里头,设备简陋,医生们还得用手电筒照明做夜班。 刚入行没多久,他就碰上件揪心事。1946年夏,一个深夜,中学老师抱着个一岁丫头冲进医院。孩子喉咙堵得慌,喘不上气,是白喉闹的。得赶紧切开气管,可小儿手术那会儿没人敢碰。资深医生们围着摇脑袋,说风险太大。老师跪在地上求,张金哲只能干看着孩子抽几下,没了动静。那天夜里,医院走廊空荡荡的,他把听诊器擦干净,搁回抽屉。从那起,他就琢磨,小儿外科这块空白,总得有人填。 两年过去,1948年头,全国产房闹起了皮下坏疽。这病从产科传染,细菌钻进婴儿皮肤下,脓肿一发就扩散,红肿转紫,两三天内要命。死亡率百分百,医院里每天都有空摇篮。北京天津一带最重,医生们守着旧规矩,等脓包熟透再切,可孩子等不了。巡房时,张金哲弯腰看那些小床,空气里一股子药味混着腥气。传统疗法就是上抗生素,拖着等,可九成九都白搭。他开始翻外文书,琢磨早期切开排脓的法子。产房报告堆成山,病例蹭蹭上涨,医界急了眼,却没人敢先动刀。 说起这病,得从那年夏天说起。八月,北京热得像蒸笼,张金哲的二闺女出生,哭声脆生。护士裹好递过来,皮肤嫩得像豆腐。三天后,后背红肿起来,摸着烫手,边缘渗黄水。护士长一查,脸色变了:皮下坏疽。医院领导围上床边,商量半天,说用药观察吧,手术等于赌命。张金哲二话不说,抱起孩子回办公室。接下来的两天,他没合眼,摊开医书和笔记,铅笔划拉着解剖图,算切口和引流。窗外车声隆隆,他合上本子,走向产房。 妻子靠床头喂奶,见他进来,眼神不对劲。他卷起孩子衣襟,露出那紫黑肿块,说必须切开排脓,不然今晚就危。妻子摇头护着孩子,声音抖:医院不让,你不能这么干,她才三天。门外主任推门,拍他肩:小张,稳着点,别冒险。张金哲站直,目光过众人,挂回听诊器:我主刀。手术室灯亮堂,器械叮当。他洗手戴套,助手递棉球擦拭肿块。刀下去,两厘米口子,黑红脓血涌出,吸引器吸走粘块,盐水冲洗,针线缝合。八分钟完事,孩子脸色灰白,心跳忽闪。 妻子守窗外,手抓栏杆。孩子推出来,她腿软坐地,护士扶,她推开,爬床边摸小手。门外医护低头擦器械,门关上,咔嗒一声。术后两小时,孩子体温降,肿块退,她睁眼吮奶嘴。这成了国内头一例早期切开治愈的皮下坏疽案,打破零存活。消息传开,各地医院跟上,医生们重现那切口。婴儿哭声又起,一年里,全国死亡率从百分百掉到百分之十,不久又到百分之五。这病从此少见,产房清静多了。 这事儿不光救了自家闺女,还开了小儿外科的门。1950年,国家抓妇幼保健,建综合儿童医院,北京大学第一医院设小儿外科,张金哲当首任主任。从创伤感染到急腹症,他带队攻关,阑尾炎手术三十年一万五千例,无一死亡。肛肠外科也上手,诊治上万患儿。八十年代,他还管烧伤和肿瘤,团队从简陋器械起步,填补空白。退休后,每周出诊,手术台上不歇。2001年,他拿下小儿外科“诺贝尔”丹尼斯·布朗金奖,是中国头一个。 张金哲这辈子,守着医者初心,为人民健康出力。国家从积贫积弱,到如今医疗腾飞,他是那一代医生的缩影。皮下坏疽那刀,划出不只一道疤,更是民族医学的自立自强。想想看,要没这步敢闯,多少孩子没了明天。医学路长,靠的就是这份担当。