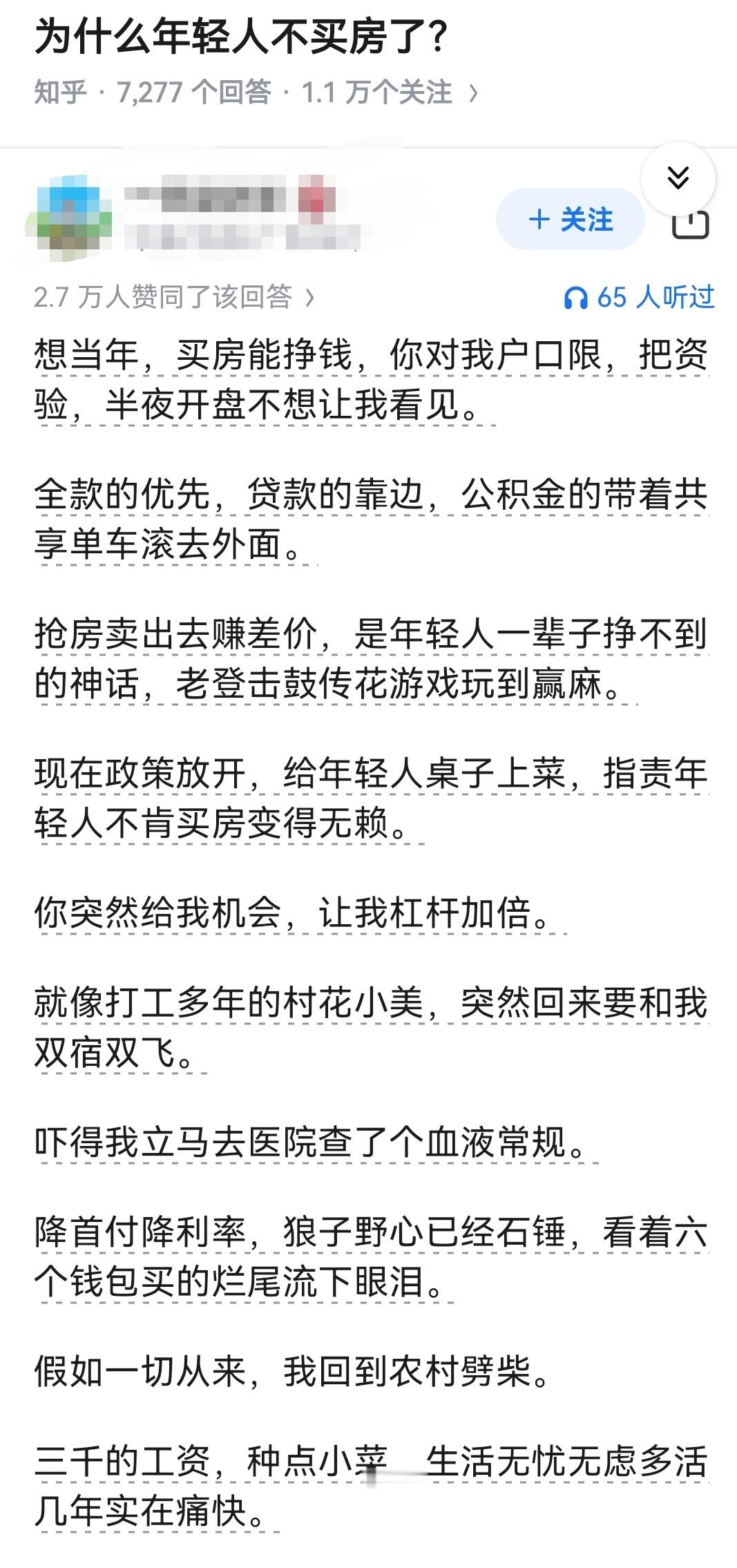

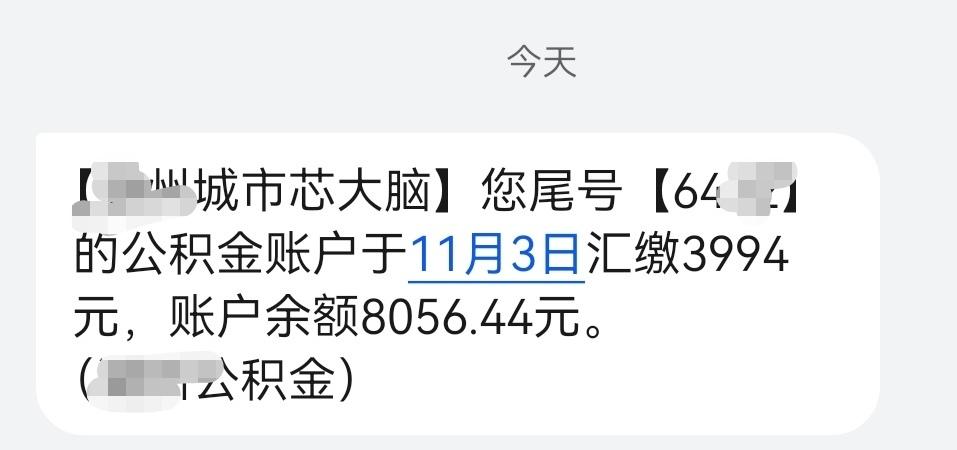

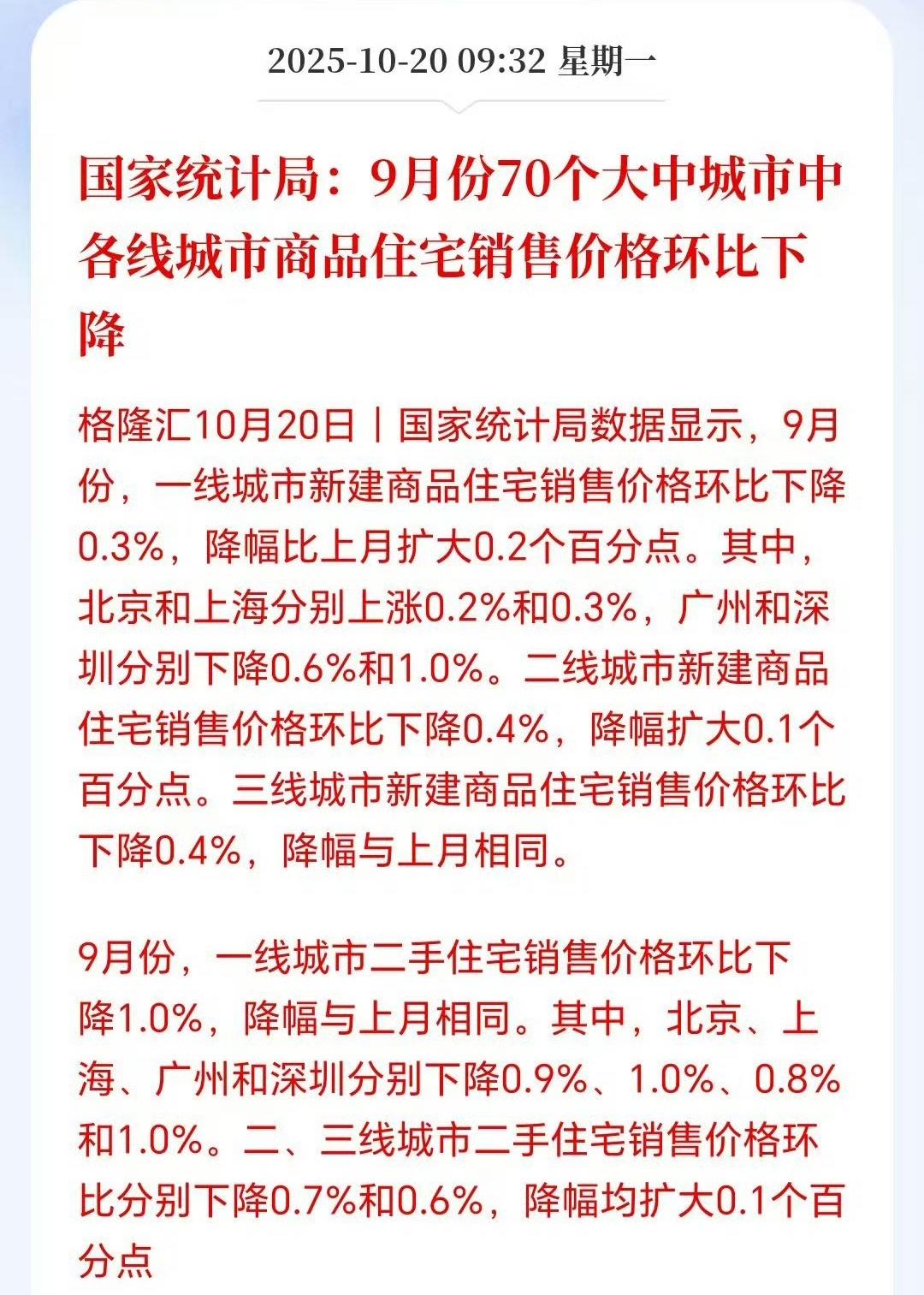

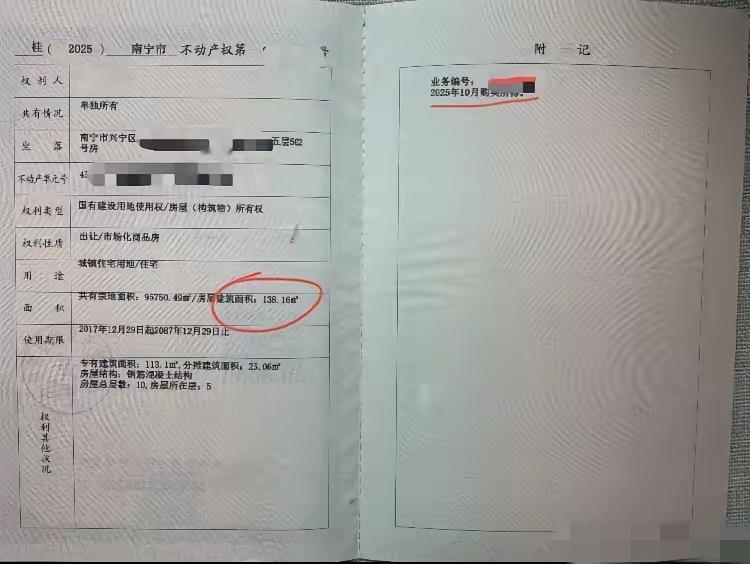

动真格了!人口已告别世界第一?三孩催生无果后,国家向住房 “出手” 了。年轻人常念叨“生不起”,房子、教育、医疗像三座大山压得年轻人喘不过气,人口形势的严峻让生育意愿成了热议话题。 2025年数据确认我国人口总量被印度超越,年出生人口降至800万。三孩政策推行数年来,生育意愿仍处于低位。 年轻人提及的“生不起”背后,房价收入比超20的城市占比达35%。当前住房新政密集落地,这并非简单救市举措,而是破解生育困局的关键手段。 民政部发布的2025年三季度数据显示:20-35岁适婚人口达2.91亿,其中未婚比例超57%,1.68亿人尚未结婚。生育主力群体中,5800万20-29岁女性里,明确不愿生育的占比升至22%,较2022年增长近一倍。 北京西二旗程序员李伟的经历具有代表性。他与妻子均为90后,月收入合计3.5万元,却在生育问题上存在顾虑。 “首付掏空两家积蓄,每月房贷1.2万,孩子出生后奶粉、早教还需额外开支,生育压力较大。”这种焦虑具有普遍性,数据显示城镇家庭养育一个孩子至17岁平均成本达66.7万元,相当于夫妻3年纯收入。 历史对比更显严峻。上世纪80年代,我国总和生育率稳定在2.3左右,那时一套房总价约为家庭年收入的3倍。如今一线城市房价收入比普遍突破20,上海、北京更是超30,而国际警戒线仅为6。住房成本的飙升,直接让“成家生子”的传统路径变得步履维艰。 前期生育补贴政策的效果表明单一政策难以破解困局。2024年全国推行的育儿补贴,每人累计10800元,仅能覆盖14%的奶粉开支。湖北天门的试点数据显示:单纯发放10万元生育补贴,生育率仅提升5%,而叠加购房优惠后,生育率涨幅达17%。 今年8月住建部联合多部门出台的新政,标志着破局思路的根本转变。核心内容包括多孩家庭住房倾斜政策:三孩家庭公积金贷款额度最高提至150万元,保障房分配优先配置大户型,部分城市推出“生育友好型住房”,在户型设计中预留育儿空间。 深圳的实践已显现成效。当地对三孩家庭购买首套房给予契税全免,同时配套教育券覆盖50%学费。 政策落地3个月,当地二手房成交中多孩家庭占比从8%升至15%,同期生育登记数环比增长12%。这种“住房+教育”的组合政策,比单一补贴更具实效。 日本的经验值得借鉴。上世纪90年代后,日本房价暴跌引发“失去的二十年”,东京房价收入比一度达18,同期总和生育率从1.5降至1.2。尽管日本政府推出育儿补贴、免费教育等政策,但未解决住房难题,生育率始终处于低位。 瑞典则探索出有效模式,上世纪70年代,瑞典通过“住房公积金倾斜+男性强制育儿假”组合政策,将住房成本占家庭收入比例控制在25%以下。 当前瑞典总和生育率稳定在1.8,高于其他欧洲国家。其核心逻辑为:住房稳定是生育信心的基础,需优先解决。 从军事地缘视角看,人口结构直接关系国防潜力。以色列之所以能在中东立足,除了先进武器,每年1.9的生育率提供了充足兵源。 而俄罗斯因生育率长期低于1.5,不得不延长征兵年龄,这也是其在俄乌冲突中面临兵源压力的重要原因。 住房新政仅是起点,隐性成本的破除更为关键。数据显示,女性日均家务时长比男性多1.8小时,职场妈妈晋升概率比男性低37%。今年10月江苏推行的“男性强制育儿假”试点,要求企业给予父亲15天带薪陪产假,否则最高罚款5万元,这是破解“育儿性别不平等”的关键举措。 教育内卷的缓解同样重要。63%的家庭认为“优质教育资源稀缺”是生育二孩的最大障碍。北京、上海今年推行的“教师轮岗制”,让优质师资在区域内流动,学区房价格环比下跌18%,这为生育意愿释放创造了空间。 农村地区的潜力值得挖掘。中西部省份育儿成本仅为一线城市的1/3,20-35岁人口占比超22%。河南南阳试点“农村自建房补贴”,对多孩家庭新建住房给予每平米500元补贴,同时配套建设村级托育点,政策落地后当地生育率提升19%,展现出巨大潜力。 年轻人并非不愿生育,而是生育信心不足。当住房支出消耗大量积蓄,育儿对女性职业发展产生影响时,生育意愿自然低迷。国家推出住房新政,本质是通过制度调整,为年轻人减轻核心负担。 从短期看,住房新政能撬动部分生育潜力,预计2026年全国出生人口有望回升至900万。从长期看,唯有构建“住房保障+职场公平+教育均衡”的三位一体体系,才能让年轻人重拾生育信心。毕竟,人口红利从来不是靠催出来的,而是靠制度托起来的。 对此,你们怎么看?评论区讨论