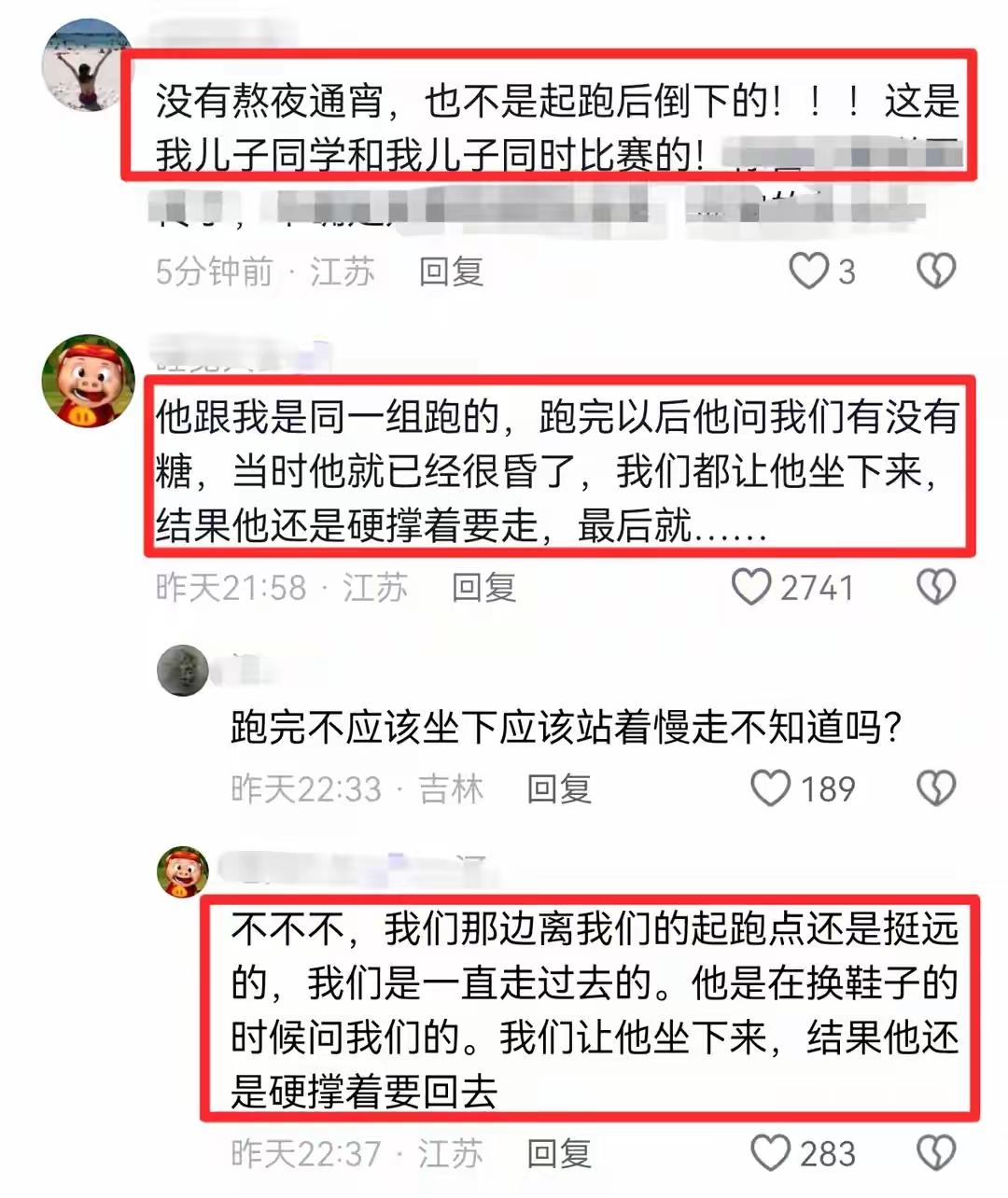

南师附中男生200米后猝死:那句“要糖果”,本是能拉住他的求救信号 “谁有糖果?我头好晕。” 南师附中燕子矶新城学校的男生说完这句话时,刚冲过200米终点线。周围同学让他坐下休息,可他硬撑着要走回起点,下一秒就直挺挺倒在地上。即便现场有人立刻做心肺复苏,即便救护车及时赶到,这个年轻的生命还是没能留住。 这则新闻里,最戳心的不是“猝死”两个字,而是那句被忽略的“要糖果”。很多人以为是低血糖——毕竟头晕、想吃糖是典型症状,补充糖分就能缓解。可谁也没想到,这或许是更凶险的信号:运动中突发的心脏问题,初期症状常和低血糖混淆,而隐性心脏隐患正是青少年运动猝死的头号杀手。 更让人扼腕的是“硬撑”背后的执念。或许是不想辜负训练的付出,或许是怕被说“娇气”,他把身体的警报当成了“小毛病”。可无数案例早就证明,剧烈运动后头晕、乏力绝非小事,哪怕只是“感觉不对劲”,也该立刻停下——这不是认输,是对生命的保护。 有人问:现场有校医施救,为什么还是没能挽回?医学常识里藏着答案:心脏骤停后,黄金抢救时间只有4-6分钟,若能在1-2分钟内用电除颤,成功率才高。室外运动会的急救条件,往往差这关键一步。 这起悲剧撕开了两个残酷真相:一是青少年的隐性心脏问题藏得太深,常规体检未必能查出;二是我们太缺“示弱教育”——没人告诉孩子,“撑不住”不是丢人的事。那句“要糖果”本是求救,却被“硬撑”堵了回去。 更该反思的是,运动会的“安全网”真的筑牢了吗?赛前是否做过专项体检?教练和学生是否能精准识别危险信号? 一条生命的逝去,是所有人的警钟。请一定告诉孩子:运动场上,比名次更重要的是喊出“我不舒服”的勇气。你觉得该如何避免这样的悲剧重演?学生猝死 学生不幸身亡 男孩猝死

落魄修士

校医要是能救,他还当什么校医,早就到三甲医院当主任了