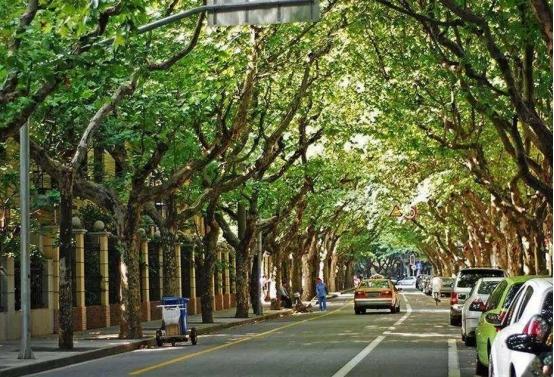

德国把好几个国家级重点实验室搬到了中国,而且是整个团队带家属过来的,江苏苏州太仓市那边建了好多欧洲小区和德国小镇,因此那边人称小德国,几百家德企扎堆。 这不是一则普通的新闻,更像是东西方之间经济文化碰撞的缩影。从表面看,这种跨国合作好像是技术和资本流动的自然结果,但深入思考后我们不禁要问:这究竟是两国携手共进,还是一种文化与技术的深度“移民”?当德国的科研团队和家属背井离乡,把他们的家园建在中国土地上,这一切背后所蕴含的意图和深层含义,到底是表面的经济利益驱动,还是更深层次的全球化浪潮下的战略布局? “德国小镇”这一名字,仿佛是一座时光隧道的出口,带着浓厚的欧洲风情进入了中国的版图。这里有的是德国乡村的石板路,复古的木屋和开满鲜花的窗台,还有那些德国式的啤酒屋和餐馆,仿佛让人穿越回了德国的某个小镇。而这些,正是太仓吸引众多德企扎堆的原因之一。企业的集聚效应和这片土地上充满德国元素的“文化认同感”,无疑加深了德国企业在中国发展的信心。然而,问题是,这种看似浪漫的东西方结合,到底能否在长远的角度真正促进两国的技术合作和文化交流? 从经济角度来看,德国企业的涌入对于太仓乃至江苏省的经济发展无疑起到了极大的推动作用。以德国为代表的高端制造业,凭借其精湛的技术和严谨的工艺,迅速在中国市场找到了自己的位置。尤其是在汽车、机械、环保和高科技领域,德国企业的技术无疑对中国的工业升级起到了引领作用。以某些德国汽车品牌为例,现如今它们的生产基地已经不仅仅局限于德国,而是早早地在中国布局,并且不断进行技术创新与合作。可以说,德国的“先进制造业”在中国开花结果,为本土经济带来了源源不断的技术和资金输入。 而现实总是比我们想象的要复杂,德国的企业并非单纯的经济合作,它们也带来了另一种“隐形”影响,那就是技术的引领作用与文化的渗透。德国企业的成功不只是依赖于资本和技术的输入,更在于其背后所代表的德国文化与管理哲学。德国的工匠精神、严谨的管理和团队协作,这些无形的“软实力”逐渐成为了这片区域文化的重要组成部分。我们不得不承认,这种文化渗透对中国本土的企业管理风格和工人精神也产生了深远的影响。然而,这种文化输出并非没有争议。 有观点认为,随着德国企业的持续渗透,尤其是在科技和制造领域,中国本土企业或许会在某些领域被边缘化。毕竟,技术的掌握、生产方式的转型,甚至人才的培养,都是德国企业引领的方向,而这种“引领”并不是单纯的学习与模仿,它有可能逐步替代本土技术与管理方法。更重要的是,这种替代的过程是潜移默化的,我们很难在短期内看到明确的“胜负”,但从长远来看,可能会对中国的自主创新和企业文化造成一定的冲击。 另一方面,这种现象也暴露了全球化发展中的另一种矛盾。全球化并不意味着所有文化、技术都能平等交换,而是一些文化与技术能在某些国家、地区通过资金、资源的调配占据主导地位。从某种程度上讲,德国的小镇式文化只是全球化中的一个缩影,它折射出一个更大范围内的文化冲突与适应问题。德国企业在中国的成功,也许代表着西方强势文化的某种延续,而中国本土文化的保留与发展,却面临着更严峻的考验。 这背后的深层问题是,全球化的推进是否会让世界各国的文化变得越来越同质化?从长远来看,中国作为全球经济的一大引擎,其独特的文化和思维模式,如何在西方技术文化的涌入中保持自我?这些问题的答案,或许只有时间能够揭示。 而不得不说的是,太仓的“小德国”现象,或许是中国与德国之间技术合作的一次成功尝试,它为两国的经济往来搭建了更加紧密的桥梁。它不仅是技术转移的典范,更是两国之间文化交融的实验场。这个“实验”的成功与否,可能会在未来几年逐步显现出更加复杂的内涵。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。