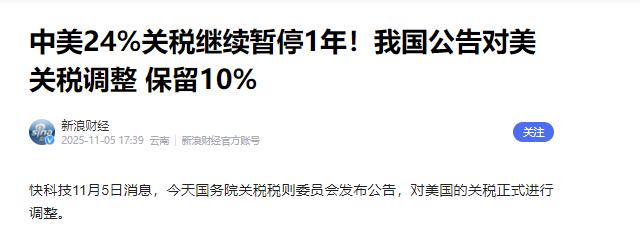

东方大国于2025年11月5日宣布,11月10日才正式生效。在未来一年内将继续暂停对美国商品24%的加征关税,同时保留10%的加征关税税率。 早在今年5月日内瓦会谈、8月斯德哥尔摩会谈后,24%的高额加征关税就已两度进入暂停期,这次直接延长至一年并明确11月10日生效,相当于给悬在中美贸易上空的“不确定性乌云”暂时拉上了一层遮雨棚,让企业和市场都能喘口气。 关税这东西说白了就是进出口商品的“进门费”,之前24%的高费率看着针对的是美国商品,实则最后要么是国内进口企业扛下成本压缩利润,要么是消费者为涨价的商品买单,完全是“杀敌一千自损八百”的买卖。 美国早有前车之鉴,2025年初他们曾把对华商品加征税率飙到145%,结果耶鲁大学测算显示,美国家庭年均多支出2400美元,物价直接上涨1.8%,连F-35战机生产都因为稀土断供被迫放缓,这种搬起石头砸自己脚的操作,谁也不想再重演。 中方这次继续暂停24%关税,最直接的受益者就是两端的企业,东莞有家家具出口企业之前要承担34%的综合关税,利润率压得只剩5%以下,政策落地后,单批200万美元的沙发订单就能节省48万美元关税成本,这些钱刚好能投入环保材料研发,不用再为订单亏损发愁。 绍兴的纺织企业也尝到了甜头,前两轮关税暂停期间对美订单回升30%,果断投了2000万升级智能生产线,现在政策延续一年,企业更敢放开手脚扩产了。 市场的反应比任何解读都直接,政策公布后48小时内,美企对华采购订单量环比增长37%,机电、纺织、家具这些出口主力行业增幅尤其明显,A股和港股相关板块当天就集体拉升,多家企业股价涨幅超5%。 跨境电商平台负责人直言,关税缓和后采购成本降了不少,四季度订单量预计能提升15%以上。 不仅是出口,进口端的变化也惠及民生,中方同步扩大了对美国大豆、玉米、猪肉的采购规模,美国农业部数据显示,11月第一周对华大豆出口订单量就达120万吨,较上月同期增长近两倍,这些进口农产品直接拉低了国内饲料、食用油等下游行业的成本,超市里相关商品的价格也能更平稳,普通消费者不知不觉就能享受到实惠。 就连航运行业也跟着回暖,上海至美国西海岸的集装箱航线现货费率一周内暴跌26.5%,马士基、赫伯罗特等企业赶紧停止停航政策,重新部署船舶至满负荷运营,6月至7月亚洲至美西航线新增运力达39.7万标准箱,同比提升18%,中远集团这些企业之前因制裁每月损失超百万美元,现在终于能恢复正常航行计划了。 而保留10%的加征关税税率,绝非多余的保留,更不是给谈判留后手那么简单,而是给国内产业留足了缓冲空间,也守住了政策的弹性底线。 中国国际经济交流中心的专家说得好,这10%就是贸易政策的“压舱石”,既不会因为完全取消关税让国内脆弱产业遭遇猛烈冲击,也不会因为税率过高激化矛盾。 黑龙江有个大豆种植合作社,负责人透露当地已经开始申请“大豆振兴计划”补贴,还和加工企业合作开发大豆蛋白提取物等深加工产品,有了10%关税的保护,他们不用一下子面对零关税进口大豆的冲击,反而能借着这个窗口期提升产品附加值,这种保护比一味封锁要高明得多。 在科技领域,这10%的税率更是一种态度,虽然关税暂停让北方华创等半导体设备企业的刻蚀机对美出口量环比增长15%,但中芯国际的7nm芯片量产、华为Mate60系列搭载国产麒麟芯片的进程并没有停滞,企业仍在加速国产昇腾芯片的产能爬坡,申请“小巨人”企业专项补贴用于工业软件研发,这说明我们从没想过依赖关税豁免,而是要在开放中实现自主可控。 从全球格局来看,这个政策更是给缓慢复苏的全球经济注入了一剂强心针。 摩根士丹利的报告指出,中美关税缓和能降低全球贸易不确定性,预计2026年全球GDP增速能提升0.3个百分点,而世界银行早就测算过,中国每降低1%关税,就能拉动全球GDP增长0.3个百分点。 要知道,中美作为全球两大经济体,贸易关系的稳定直接影响全球供应链的安全,之前美国搞“友岸外包”,逼着企业把产能搬到墨西哥、印度,导致全球要素资源错配。 现在关税暂停让供应链有了稳定预期,苹果供应链代工厂加速将东南亚产能回迁中国,特斯拉上海工厂也借着稳定的关税预期,把ModelY在美售价压低至3.8万美元,市占率提升2.3个百分点,这些都说明中国市场的吸引力和供应链的韧性不是关税能轻易撼动的。 说到底,这场关税调整既不是谁对谁的让步,也不是短期的权宜之计,而是在逆全球化抬头的当下,用务实行动诠释“开放合作才是共赢之道”。 暂停24%关税是为了让企业轻装上阵,让消费者得到实惠,让全球供应链稳定运转;保留10%关税是为了保护国内产业升级的节奏,守住发展的主动权,为后续经贸谈判预留空间。