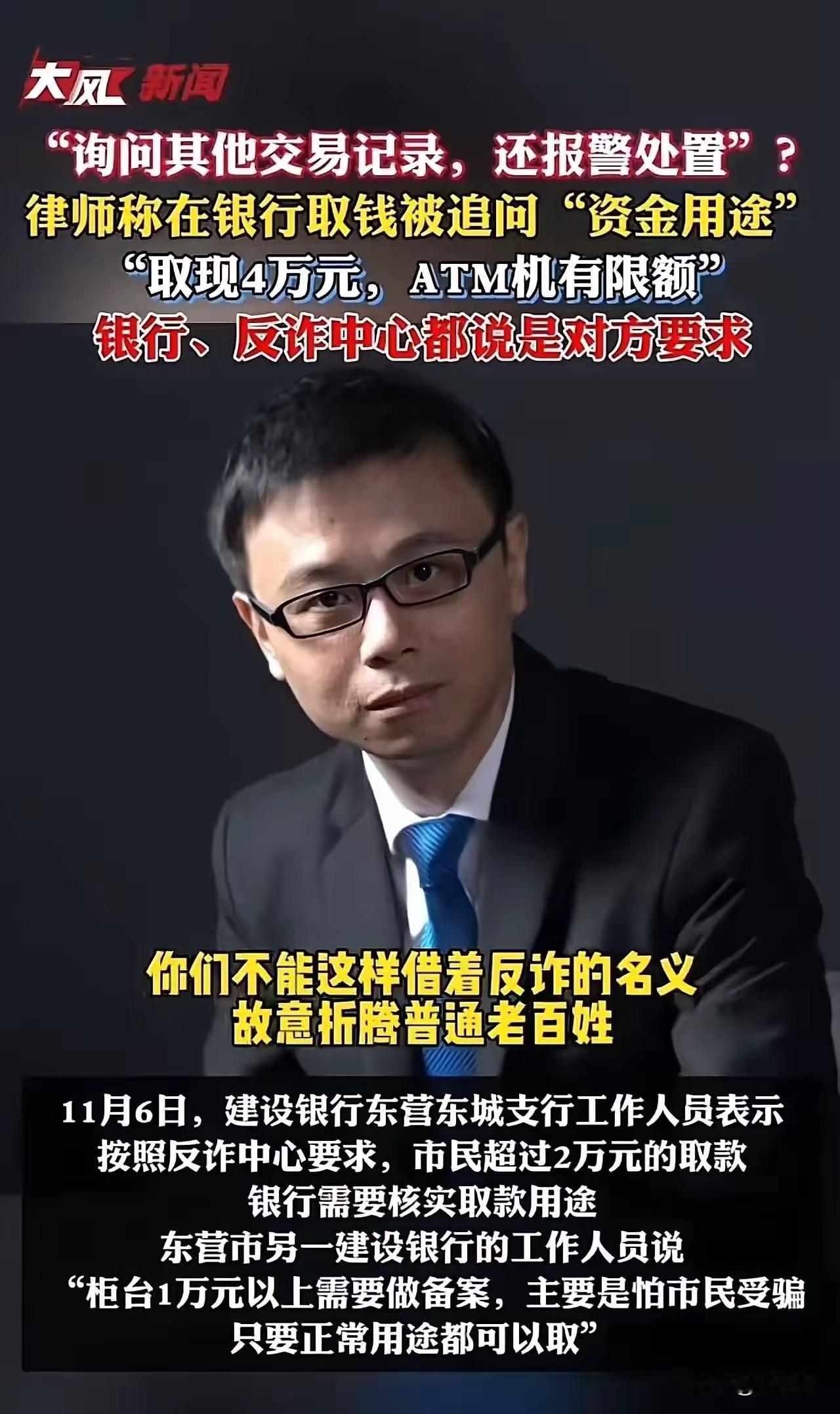

11月5日,山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… 11月5日那天,山东东营的风刮得正紧,律师周明裹紧外套走进银行,玻璃门“哗啦”一声在身后关上。他今天要取4万块现金,客户急着用,特意叮嘱早点办妥。 取号、排队,轮到他时,窗口里的柜员小姑娘抬头笑了笑:“您好,取多少?” “4万。”周明递过身份证和银行卡,心里还琢磨着下午开庭的事。 小姑娘麻利地操作着,突然抬头问:“先生,请问您这钱取出来做什么用?” 周明愣了一下,觉得有点奇怪:“取现金还要说用途?” “不好意思,这是我们的规定,大额现金支取需要登记用途。”小姑娘指了指柜台前的提示牌,上面确实写着“大额取款请配合登记资金用途”。 周明皱起眉,他干了十几年律师,对这些规定门儿清:“央行规定的是5万以上需要登记,而且也只是建议性登记,不是强制的。我这4万不到,凭什么要告诉你用途?这是我的隐私权。” 小姑娘脸有点红,朝后面的主管使了个眼色。一个戴眼镜的中年男人走过来,语气硬了些:“先生,这是我们银行的内部规定,不管多少,取现金都得说用途,不然办不了。” “你们内部规定不能凌驾于法律之上吧?”周明的脾气也上来了,“我取自己的钱,用途属于个人隐私,你们无权强制询问。” 两人争执了几句,周围排队的人都看了过来。主管撂下句“你不说是吧?那我们只能按规定处理了”,转身就去打电话。周明以为他是去请示领导,没太在意,谁知等了十分钟,进来俩穿警服的民警。 “谁是周明?”民警亮了亮证件,“银行报警说你拒不配合登记,涉嫌妨碍业务办理。” 周明当时就懵了:“我取自己的钱,不愿意说用途,这就报警?”他指着柜台里的主管,“你们这是滥用职权!” 民警了解情况后,也觉得有点不妥,劝了句:“先生,要不你就简单说一下,别耽误事。”周明梗着脖子:“不是我较劲,是他们没道理。今天这事必须说清楚。” 最后钱没取成,周明憋着一肚子火回了律所。他越想越气:自己依法维护隐私权,反倒被当成“嫌疑人”,这叫什么事?当晚,他把事情的来龙去脉写下来,配上银行的提示牌照片和与民警的聊天记录,发到了网上,标题就俩字:“离谱”。 没成想,帖子第二天就炸了。网友们吵翻了:“银行管得也太宽了,取自己的钱还要汇报?”“支持律师维权,隐私权不能让步!”也有人说:“银行也是按规定办事,互相理解下不行吗?” 下午两点多,周明的手机响了,是银行行长打来的。对方一口一个“周律师”,语气那叫一个客气:“实在对不起,是我们员工理解政策不到位,给您添麻烦了,我代表银行给您道歉。” “道歉就完了?”周明反问,“你们随意泄露客户信息报警,滥用行政资源,这可不是一句道歉能解决的。” 行长赶紧说:“我们已经批评了相关员工,内部规定也会改,您看什么时候方便,我亲自上门赔罪,再把钱给您送过去?” 周明拒绝了上门:“赔罪就不必了,但事情不能就这么算了。你们得公开说明情况,纠正错误规定,给所有储户一个交代。” 挂了电话,律所的同事都劝他:“行长都低头了,见好就收吧。”周明摇摇头:“我是律师,更得懂法守法。今天他们能这么对我,明天就能这么对别人。规定执行不能想当然,隐私权也不是可有可无的东西。” 第三天,银行在官网发了篇声明,承认“对现金支取规定理解存在偏差”,向周明道歉,并表示“已修订内部操作流程,严格按照央行规定执行,尊重储户隐私权”。 周明看到声明,却还是觉得差点意思。他给行长发了条信息:“希望你们说到做到,别让‘尊重隐私’只停在纸面上。” 其实他心里清楚,这事看似是件小事,背后却是普通人面对机构时的权利边界问题。就像他在朋友圈写的:“今天为4万块的隐私权较真,不是小题大做。因为每个人的权利,都是在一次次‘较真’里,才变得实实在在。” 后来有人问他,费这么大劲值不值?周明笑了笑,指着窗外:“你看,现在去那家银行取钱,柜员再也不会追着问用途了——这就是值不值的答案。” 风还在刮,但阳光透过玻璃照进来,亮堂堂的。有些事,确实不能就这么算了。 (来源:大风新闻)