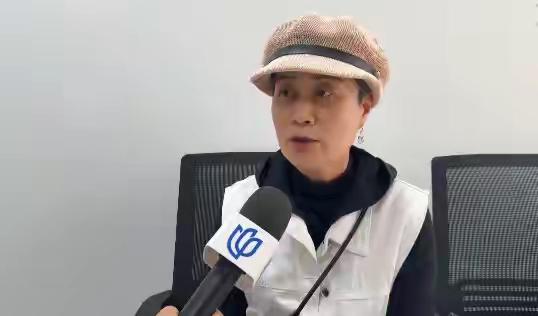

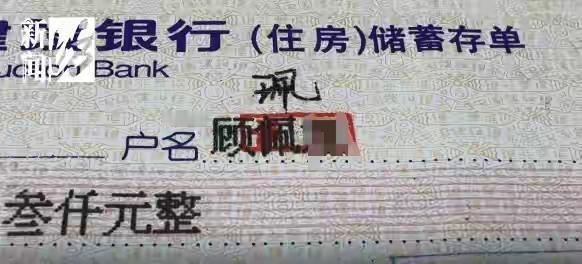

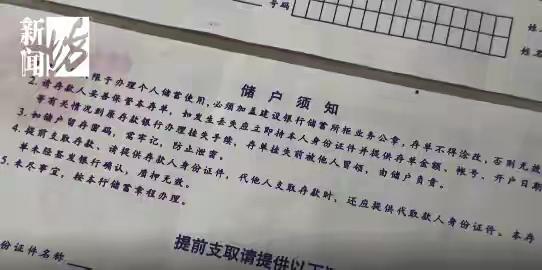

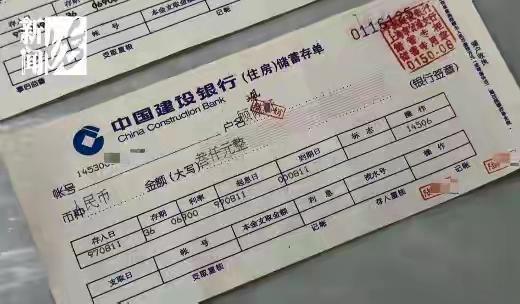

来源:新闻坊 近日,市民顾女士 向“新闻坊同心服务平台”反映 她持有中国建设银行 1997年的定期存款单两张 于2025年6月去建行黄浦支行取钱 当时柜台工作人员说 存单时间较长 需要后台核对信息才能取钱 为此,顾女士配合银行工作 同意等银行通知后再去取钱 可这一等,等了三个月之久 都没有等到任何消息 这到底是怎么回事? 这到底是怎么回事?一个普通市民,面对银行长达三个月的“等待”,背后到底隐藏着什么样的深层次问题?是银行的疏忽?还是制度的困境?又或许,反映出我们社会中那些被忽略的细节和人性?让我们从这件看似普通的存款事件中,剖析那些让人心酸却又难以忽视的现实。 顾女士的故事并非孤例。她手中的那两张1997年的存款单,见证了岁月变迁,也代表着她几十年来的辛苦积蓄。按理说,取钱不过是个简单的手续,但在这个“简单”背后,却折射出我们社会体系中的某些“难题”。银行系统日益繁琐的流程、信息核对的繁琐、甚至是对老年人、普通人的漠视,都在这次事件中展现得淋漓尽致。 更令人深思的是,三个月的等待,换来的却是无声的失望。银行的冷漠、制度的繁琐,似乎在告诉我们:在这个快节奏的时代,效率和人性之间,似乎总存在一种微妙的平衡。顾女士的坚持,折射出普通人面对制度时那份不屈不挠的精神,也引发了我们对“服务”到底意味着什么的深刻思考。 这件事让人不禁想问:我们是不是已经习惯了对制度的“顺从”,而忘记了这些制度本应服务于人的初衷?那些看似繁琐的流程,是否有必要被重新审视,是否我们每个人都能成为制度的“监督者”?毕竟,制度的温度,来自于每一个细节中对人的关怀。 更重要的是,顾女士的坚持激起了公众对养老、存款权益的关注。她的故事,或许只是千万普通人的缩影。我们每个人都可能在未来某一天,成为需要被理解和被尊重的那一位。她用行动告诉我们:不畏困难,坚持自我,才是解决问题的关键。 这件事情也引发了社会各界的热议——是不是应该有更便利、更人性化的金融服务?是不是应该让老年人不再为一张存单犯难?更是提醒我们:在追求制度效率的同时,更不要忘记制度背后的人文关怀。每一个“普通人”的故事,都是社会温度的体现。 所以,面对这样的事件,我们不妨多一份理解,多一份耐心,也多一份责任。因为,这不仅仅是一张存单的问题,更是关系到我们的尊严、我们的权益、以及我们这个社会的温度。 你怎么看待顾女士的经历?你是否也曾因为制度繁琐而感到无奈?欢迎留言,让我们共同探讨,寻找那些可以让制度更温暖、更有人情味的可能性。因为,只有每个人的声音都被听见,社会才能变得更加美好。建设银行 建行存款 银行取不出自己存的款