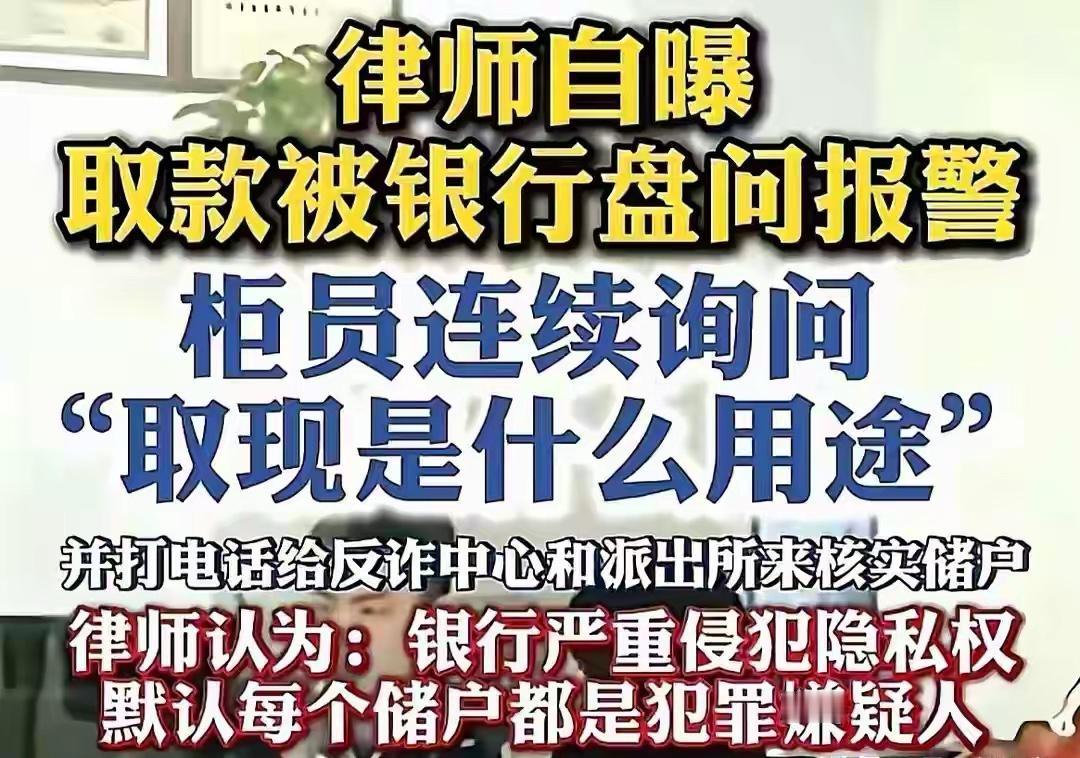

一则银行柜台的普通取款业务,演变成一场关于金融隐私与反诈界限的公共讨论。“我取自己的钱,买什么东西需要向你们报备?”面对银行柜员的询问,律师周筱赟感到难以置信。 周筱赟律师计划取现4万元用于朋友结婚随礼,这个金额远低于央行规定的5万元登记门槛,却遭遇了银行柜员的连续追问。问题从取款用途延伸到上月一笔转账的细节,仿佛每个储户都需要为自证清白而交代所有财务隐私。当周律师援引央行规定表示异议时,柜员坚持执行的是“地方标准”:取现1万元以上就需说明用途。沟通陷入僵局后,银行甚至尝试报警,这场原本简单的取款业务最终以客户放弃离开收场。 银行和反诈中心的后续回应暴露了执行层面的混乱。建行东营分行将原因指向地方反诈中心的要求,东营市反诈中心却表示取款询问是“银行自己的问题”。这种相互推诿显示基层在执行反诈政策时存在明显的“层层加码”现象,将风险防控的责任简单转嫁给了客户。更值得警惕的是,银行在操作中似乎形成了“有罪推定”的思维定式,默认每位储户都有嫌疑,这无疑颠倒了现代法治精神中“谁主张,谁举证”的基本原则。 类似情况并非孤例。从吉林银行被曝取款需派出所同意,到江西有运营商要求用户提供无犯罪记录证明才能办卡,过度防范的“一刀切”做法正在多个领域蔓延。打击电诈的初衷毋庸置疑,但若以安全之名行侵犯权利之实,手段与目的的本末倒置只会削弱公众的信任。银行作为服务机构,核心是保障“取款自由”这一基本权利,而非设置重重障碍。 问题的核心在于如何精准平衡。反诈工作需要的是精准的“狙击枪”,而非“霰弹枪”。新规征求意见稿取消5万元硬性登记要求,正体现了政策向精准化调查的调整方向。银行一线人员需要的是更清晰的指引和更有效的沟通技巧,而不是僵化地执行加码标准。在守护群众“钱袋子”的同时,那份最基本的尊重与信任同样不容流失。取钱被查问 取款经历 取钱规则 取款风险 银行取款手续 银行取款新规 存款取款新规 取款纠纷 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。