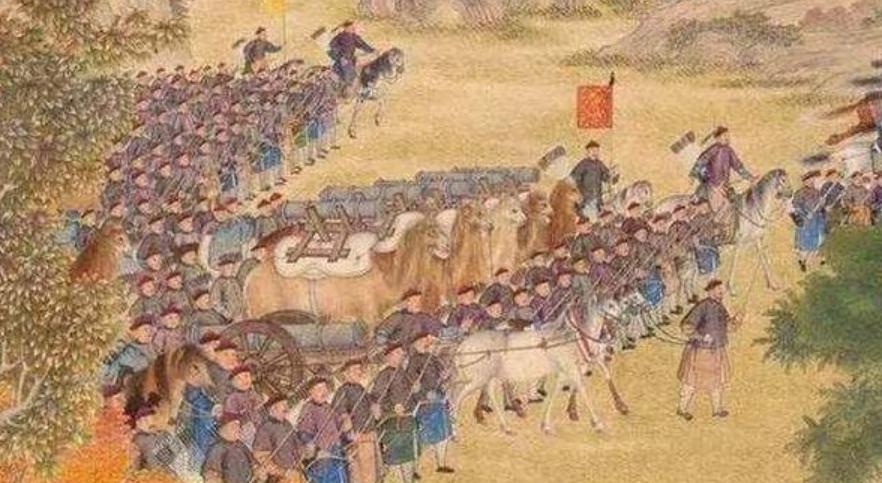

1900 年,慈禧狼狈逃窜至山西首富乔家,临行时,慈禧让乔家借她 10 万两,乔致庸扑通一声跪倒在地:“30 万都行,但您得留下一样东西。” 乔致庸细说要求,慈禧大笑:“这有何难?”乔致庸要的不是官爵,不是封地,而是慈禧亲笔写的四个字。 “福种琅嬛”的炼金术:乔致庸如何将三十万两坏账转化为传世资本 1900年,庚子事变骤起,风云激荡。八国联军如狼似虎,一路肆虐,直逼北京城下,古老都城顿时笼罩于战火阴云之中。彼时,时局岌岌可危。清朝实际掌权者慈禧,于亲信李莲英等一众簇拥之下,慌不择路地向西逃窜,妄图前往西安暂避锋芒,以图日后之变。当这支逃亡的朝廷队伍辗转至山西时,已然陷入严重的窘境。物资匮乏如涸辙之鲋,资金短缺似无源之水,每一步前行都举步维艰。 晚清之际,清廷信誉几近崩塌。此时,慈禧太后向山西首富、乔氏家族掌舵人乔致庸伸出求援之手,发出借款之请,尽显王朝末路的窘迫。最初的额度是十万两白银,用于解燃眉之急。乔致庸心中清楚,这笔借款投向一个信用全无的逃亡政权,注定是一笔无法收回的“不良资产”。 然而,这笔钱又必须出。在当时的环境下,拒绝官方的要求,很可能为家族招来日后的报复。乔致庸做出了一个让在场所有人都感到惊讶的决定。他不仅同意了借款,还主动将金额从十万两提高到了三十万两。 乔致庸此举并非简单的慷慨,而是通过主动加码,将自己从一个被动摊派的对象,转变为掌握议价权的主动贡献者。他深知,在王朝末日临近的背景下,传统的官爵或封地赏赐早已失去了价值。因此,他明确表示不求这些传统形式的回报。 他仅向慈禧太后提出一项非物质诉求:恳请太后御笔亲书四字。此求看似简单,却也蕴含着别样心思,似要借太后墨宝增添别样意味。对于急需三十万两白银来维持途中开销和西安安置的慈禧而言,这个要求微不足道,她欣然应允。乔家于连夜之际,殚精竭虑筹集三十万两现银奉上。慈禧太后颇为动容,挥毫泼墨,留下“福种琅嬛”四个大字,以彰乔家义举。 这四个字源自古籍,寓意福泽绵长、家业兴旺。在乔致庸看来,这幅字远比口头承诺更有价值。它是一种无形的声誉资产,更是一张乱世中的“护身符”。在法度废弛的年代,一块御笔匾额是即刻生效的安保工具,能直接威慑意图不轨的乱兵。 1901年,慈禧返回北京后,正式下旨表彰乔家,并命人将“福种琅嬛”四字制成金字匾额,悬挂于乔家大院正厅。这块匾额的威力很快显现。它不仅曾吓退过前来抢劫的散兵游勇,在应对地方官府的苛捐杂派时,更成为乔家最有力的交涉筹码,其威慑力有时甚至超过朝廷的正式公文。 这笔投资的回报远未结束。清廷户部旋即把部分公款的汇兑事务,委予乔家麾下的大德通票号操办。这份顶级的政府合约,直接促成了乔家生意,尤其是在京沪线业务上的爆炸性增长,实现了从“坏账”到“现金牛”的惊天逆转。乔致庸将匾额的复制品挂到全国各地的分号,作为商业信誉的终极认证。 1906年,乔致庸溘然长逝,享年88岁。他的一生波澜壮阔,虽已离去,却留下诸多传奇故事,在岁月长河中久久回响。两年后,73岁的慈禧也走到了生命的尽头,她身后的清王朝迅速走向覆灭。时光流转,时代几经更迭。然而,乔致庸当年苦心换来的那块匾额,依旧完好无损地留存于乔家大院之中,静静诉说着往昔故事。他临终前告诫后人要诚信经营,守护家族荣耀,这与匾额所代表的意义紧密相连。 这段往事,被后世视为晋商在乱世中务实生存的顶级智慧典范。乔致庸将一次潜在的灾难,通过重构交易和置换资产,转化为家族百年基业的坚实根基。这块匾额也超越了单纯的交易,成为见证一个时代和一个帝国黄昏的独特印记。