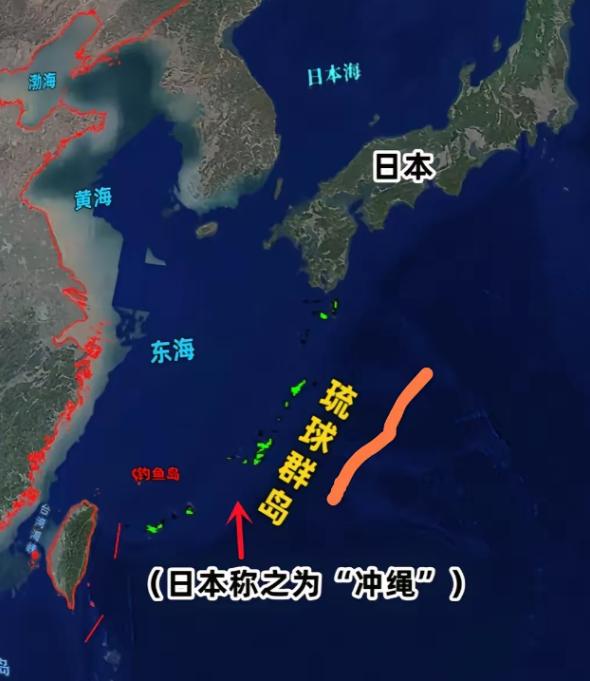

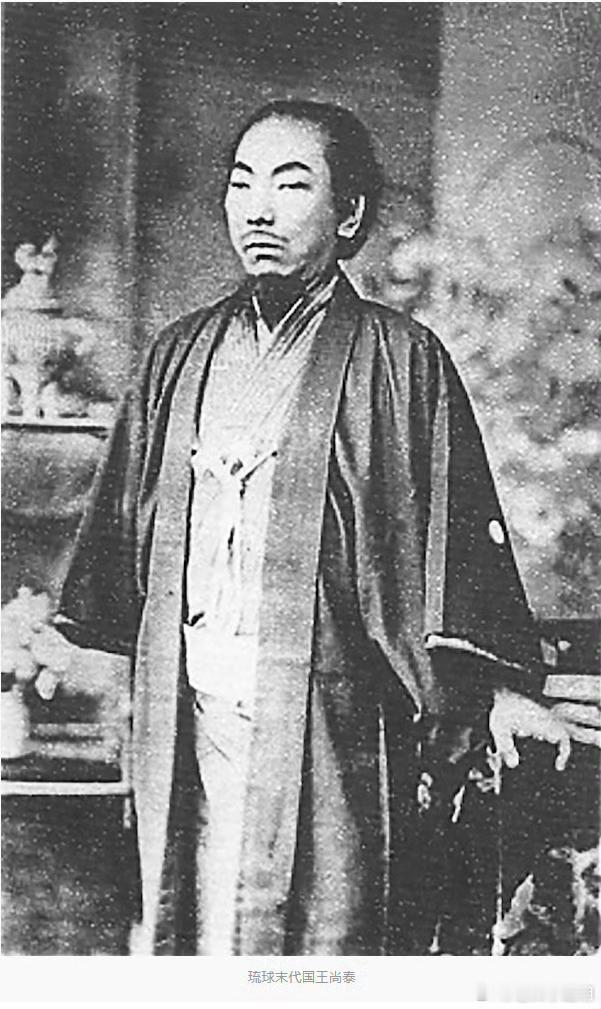

最近,联合国上有一件事闹得沸沸扬扬——琉球群岛当年是否属于中国?实际上,琉球群岛在当年并非严格意义上的中国领土,不过在明清两朝,它长期作为中国的藩属国存在。 这种关系挺微妙的,说不是一家人吧,比普通邻居亲多了;说亲如一家吧,又各有各的地盘,核心就落在“册封”这俩字上——这在当年的东亚,那可是实打实的规矩,谁都得认。 1406年琉球第一尚氏王朝刚建立,初代国王尚思绍王屁股还没坐热乎,就火急火燎派使者渡海来明朝,求皇帝给个“名分”。 永乐帝朱棣也够意思,专门派使团带着盖了玉玺的诏书和金印过去,正式认了他这个国王。打这儿起,琉球国王想继位,就有了铁规矩:必须得中国皇帝点头册封,才算名正言顺。 哪怕1469年第二尚氏王朝把第一尚氏给替了,新国王尚圆王第一件事还是派人来明朝求封,直到明宪宗下了圣旨,他才敢风风光光办登基仪式。 这套规矩,一守就是五百年,明清两代前前后后册封了24位琉球国王。每次册封使团一到琉球,当地比过年还热闹,国王带着文武百官出城老远迎接,对着使团三跪九叩,那场面,比他自己登基都隆重。 但藩属国和自家领土,压根不是一回事儿,最直接的就是——琉球的事儿,全由他们自己说了算。 琉球有自己的官儿体系,从中央管事儿的“三司官”到地方掌权的“按司”,谁上谁下全凭国王定,中国从来没派过一个官去琉球掺合。 他们还有自己的兵、自己的规矩,岛上治安、防备都自己管,明清王朝只在他们扛不住的时候才伸手帮一把。 1609年日本萨摩藩突然带兵打琉球,抢了一大堆金银珠宝,还逼着琉球国王认他们当老大。消息传到明朝,万历皇帝立马让福建巡抚出面喊话,明确告诉萨摩藩“琉球是天朝的藩属,你们别瞎搞”,最后硬是把萨摩藩逼得放弃了直接管琉球的念头,只敢在经济上占便宜。 朝贡体系就是这种特殊关系最直观的体现,这里面的“账目”,可是一笔笔算得清清楚楚。 明朝的时候,琉球差不多每两年就派一队朝贡使团来中国,船上装的都是硫磺、苏木、珍珠这些当地特产,使团少则几十人,多的时候能有上百人。 按规矩,使团先到福建,由地方官查验收货,再护送到北京见皇帝。有意思的是,明朝对藩属国向来大方,回赠的东西比贡品值钱好几倍。 比如宣德年间有次朝贡,琉球拉来1000斤硫磺,朝廷反手就赏了200匹丝绸、500两白银,还额外给国王送了蟒袍和玉带。 到了清朝,朝贡改成四年一次,但规模更大了,琉球使团甚至会带着年轻人一起来——这些被叫做“官生”的年轻人,会进国子监读书,学完了回国就当大官。 康熙年间有个叫蔡温的琉球学者,就是从国子监毕业回去的,回去后还主持编了《琉球国志略》这本书。 不过,文化上走得近,不代表就是一家人。琉球人学汉字、写汉诗,官方文件全用中文,国王给明清皇帝写奏折,不仅得用楷书,连格式都不能错。 他们的建筑也满是中国味儿,琉球王宫“首里城”的布局照着北京紫禁城修,正门“守礼门”的匾额还是康熙皇帝亲笔写的。 但琉球也没丢了自己的特色,比如他们说的“琉球语”,虽然借了不少汉语词,语法却跟汉语完全不一样;传统衣服“琉装”看着像汉服,布料用的却是当地独有的芭蕉布。 这种主动学别人长处的态度,和被直接统治的领土完全不同——要是领土,中原文化是被强制推行的,而琉球是打心底里愿意学。 最能说明问题的,是那些留到现在的外交文书。乾隆年间,琉球跟东南亚国家做买卖,每次签合同都会特意写一句“我们国王是天朝册封的,做生意得按天朝的规矩来”,但从来没说过“我们是中国领土”。 甚至到了1879年,日本硬要吞并琉球,琉球国王派到清朝的求救使团,递上来的奏折里写的是“求天朝保住我们这个藩属国”,而不是“求天朝收回我们这片领土”。 这些老史料就像快照,把琉球的定位拍得明明白白:它是明清王朝的“小兄弟”,认大哥当靠山,守大哥定的规矩,但自己家里的事儿,还是自己说了算,跟“自家人”的身份分得门儿清。 说白了,明清和琉球的关系,是当年东亚“宗藩体系”最典型的例子。它和现在的主权国家关系不一样,跟咱们中国的行省、郡县更是两码事。 历史有意思就有意思在这种分寸感上,琉球用五百年时间,在明清王朝身边活出了自己的样子——没彻底融进中原,也没跟中原疏远,这份特殊的历史记忆,正是现在讨论它归属问题时,最该好好琢磨的背景。