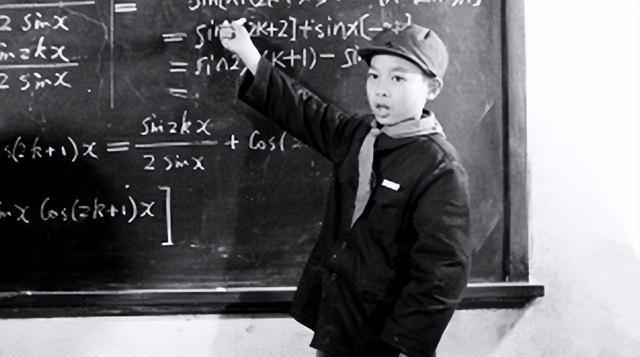

1991年,中国籍留美博士谢彦波原本前途无量,却因深夜双手插兜,去导师家里谈事,被美国当局毫不犹豫地驱逐出境! 谢彦波并不是一个普通的留学生。他出生于一个典型的知识分子家庭,在那个强调“天才少年”神话的年代,11岁被破格录取进中国科学技术大学少年班,是全国瞩目的天之骄子。 他在18岁完成硕士学业时,正值中美高等教育交流逐步热络,一批又一批中国优秀青年走出国门,怀揣科学报国梦,奔赴大洋彼岸。 谢彦波成为其中的一员,进入普林斯顿大学攻读物理学博士,导师是诺贝尔物理奖得主安德森,这样的起点几乎可以说是“预定成功”。 但命运的关键节点往往藏在细节里。谢彦波于学术领域思维异常活跃,他大胆尝试以拓扑学方法探究高温超导问题。在当时,此研究方向极具挑战性与前瞻性,展现出他非凡的学术洞察力与创新精神。 然而,他的导师安德森坚持使用集体激发理论,两人意见严重不合。从学术分歧到关系紧张,再到谢彦波逐渐被边缘化,这种变化并非一夜之间发生,但足以让一个年轻学者在异国他乡感到孤立无援。 1991年11月的那个夜晚,谢彦波选择在深夜前往导师家中,希望继续沟通他关于高温超导研究的见解。 寒风中他把双手插在大衣口袋里,既是出于习惯也为了保暖。这样的举动在中国文化中或许毫无问题,甚至在国内高校,学生半夜敲开导师宿舍门讨论问题也属常见。 但在美国,这样未经预约的深夜造访本身就可能被视为越界行为。而就在同年11月,美国社会刚刚经历了一起震惊全国的校园枪击案,肇事者同样是一位中国留学生卢刚,这起案件使得美国学术界对华人学生的情绪格外敏感。 在这样的背景下,谢彦波的深夜来访被导师误认为可能存在人身威胁,随即选择报警。 事情发展得比所有人预想的都要快。警方介入后,校方迅速启动调查,并以“行为不当”为由劝其退学。 随后,美国移民局也介入处理,谢彦波最终被驱逐出境。这一决定在程序上没有问题,但在情理上却饱含争议。 一个原本前途无量的青年才俊,因为文化误解和个性差异,在最关键的时刻失去了继续深造的机会。 谢彦波回国后,曾一度陷入低谷。中科大出于人道与对他才华的认可,接纳他成为物理系副教授。 他开始重新适应国内的学术节奏与教学环境,逐渐从曾经的“诺奖潜力股”,回归为一名普通的高校教师。 他在讲台上依旧严谨,讲解麦克斯韦方程组时可以从头写到尾不带停顿。在学生眼中,他是个古怪但极有学问的老师。 如果只看事件本身,这是一起因为文化误解和沟通障碍引发的意外。但如果把它放进更大的历史背景中,就会发现它其实是中美学术交流初期的一面镜子。 上世纪八九十年代,是中国大批优秀学子赴美深造的高峰期,这些人不仅肩负个人理想,还承载着国家对科技强国的期望。 他们在异国他乡的成长轨迹,常常受到制度、文化、语言等多重因素的影响。不少人取得巨大成就,也有人在适应过程中遭遇挫折。 值得一提的是,他在后来接受采访时曾坦言,如果当年不是那么早就被推入“天才”的轨道,而是一步步由浅入深地接受教育,或许他会更懂得如何处理与他人的关系。 这句话道出了一个长期被忽视的问题——在对年轻天才的培养中,社会往往只关注他们的智商,却忽略了情绪管理、社交能力等“软技能”的重要性。 谢彦波的经历提醒我们,一个人的成长不仅需要知识的积累,更需要情感的滋养与文化的适应力。 这场因一个不合时宜的夜访而引发的人生转折,不是天才的陨落,而是另一个维度的成长。在这条更为朴素的道路上,谢彦波正在完成他独特的“科研路径积分”。 对此,你有什么看法吗???欢迎在评论区讨论!!! 素材来源:“神童”谢彦波:11岁进中科大少年班,深夜纠缠导师,后来怎样 2023-02-22 16:39·有书共读