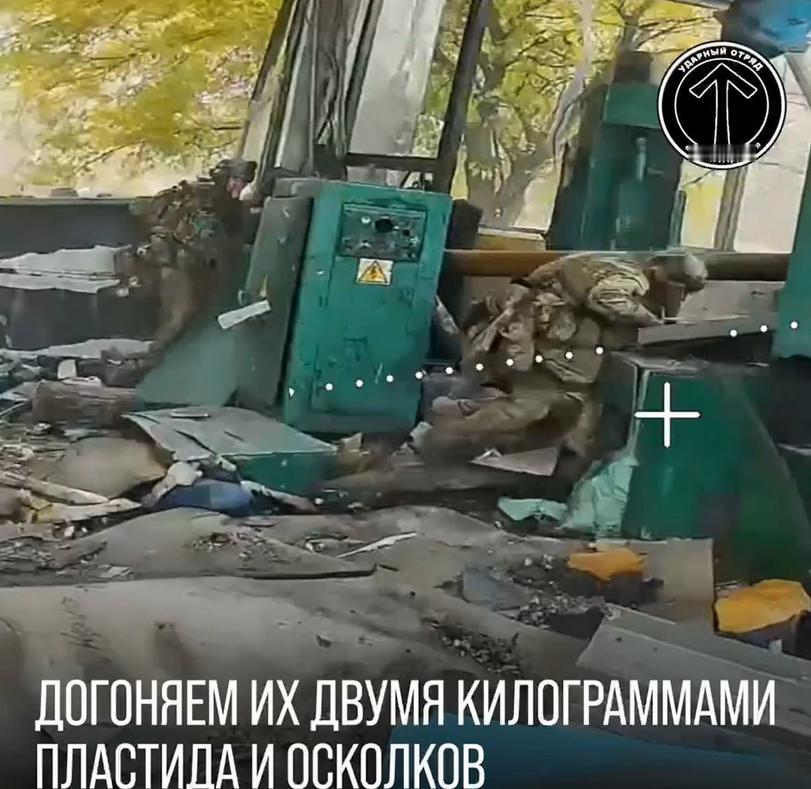

俄乌战场突然炸出大动静,顿涅茨克红军城一场大雾直接让战局反转,俄军借着这“天然伪装”,骑着摩托、开着私家车,甚至靠两条腿步行硬生生摸进了城里,乌军8次拼尽全力突围全被打退,现在七成以上城区都被俄军拿下了。 红军城这地方的分量,从一开始就注定了俄乌双方会在这里死磕。它不光是被称为“通往顿涅茨克的门户”,更攥着乌军东线的命门。 作为顿巴斯防御体系的三大支柱之一,这里的铁路和公路网是乌军的后勤生命线,东线大约七成的弹药、燃料和压缩食品,都得靠这里转运。 更别提城西边十公里就是乌克兰唯一的焦煤矿,以前撑起过整个国家的钢铁产业,现在则是维持军工生产的关键资源点。 泽连斯基之前几次跑到前线视察,都攥着拳头说“绝不放弃”,就是因为他比谁都清楚,这城一丢,整个顿巴斯西部的防线都可能跟着塌。 在此之前,俄军其实在这儿碰了不少钉子。从去年攻陷阿夫杰耶夫卡后就开始攻红军城,足足二十一个月,才往西北方向推进了四十公里,慢得像蜗牛爬。 乌军早把这里改造成了“堡垒城”,平民撤离后,民房被加固成射击点,街道挖了战壕,关键路口埋满反坦克地雷,连下水道都成了藏兵的通道。 俄军试过正面强攻,结果在乌军的交叉火力下损失不小,直到这场大雾飘过来,战场的天平才算彻底倾斜。 这场雾的“战斗力”,比不少先进武器都管用。顿涅茨克东部的深秋大雾向来黏稠,这次更是创下了近期能见度最低纪录——白天不足五十米,到了傍晚更是缩到二十米以内。这对依赖高科技侦察的乌军来说,简直是致命打击。 他们那些平时依赖的无人机,不管是土耳其产的TB-2还是美国援助的“弹簧刀”,在这种湿度和能见度下要么飞不起来,要么升空后根本分不清地面的人和石头;原本部署在城郊的雷达站,也被浓雾干扰得频频出现虚警,等反应过来俄军已经摸到了城墙根。 俄军恰恰抓住了这个机会,把“轻、快、隐”的战术玩到了极致。 他们没动用目标大的坦克集群,反而把实战经验丰富的老兵编成几十人的突击小队,有的骑民用摩托,发动机卸了消音器但裹上破布,声音混在雾里根本辨不清方向;有的开着征用的私家车,车身刷上简易迷彩,远远看过去和逃难的车辆没区别;实在没交通工具的就靠两条腿,背着轻便的突击步枪和手榴弹,沿着墙根和排水沟一点点渗透。 这种打法正好戳中了乌军的防御漏洞——之前乌军把重点放在防范大规模进攻上,街头的防御工事都是对着开阔地设计的,压根没料到俄军会用“蚂蚁搬家”的方式钻进来。 俄国防部11日的战报里提到,光是当天乌方就发动了八次突围,结果死亡超过236人,损失的装甲战车和火炮堆在城外的公路上。而俄军当天就夺取了256座建筑,巩固了火车站和城西北的核心阵地。 有军事博主发布的视频里能看到,雾中的红军城街头,乌军丢弃的美式M113装甲车还在冒着烟,旁边就是俄军士兵用手机拍摄的战利品——乌军来不及带走的单兵防空导弹。 更关键的是,俄军已经形成了三面合围,乌军仅剩的补给通道被俄军炮火死死封着,想送点弹药进去都得靠直升机低空突防,可直升机一升空就成了活靶子,最近几天已有三架乌军直升机被俄军的便携式导弹击落。 这种靠天气扭转战局的情况,在俄乌冲突里不是第一次,但红军城的特殊性在于,它的失守会引发连锁反应。 咱们国家社科院的研究人员早分析过,红军城一旦丢了,旁边的卫星城米尔诺赫拉德肯定守不住,俄下一步就能集中兵力攻打东北方向的“堡垒城市”康斯坦丁诺夫卡。 更要命的是,乌军在顿巴斯西部还控制着约五千平方公里土地,相当于整个顿巴斯的十分之一,红军城作为这些区域的后勤枢纽,丢了就意味着前线的乌军可能要面临弹尽粮绝的困境。现在西方援助的节奏本就放缓,这场败仗无疑会让那些犹豫的欧洲国家更没信心。 俄军能把大雾的优势发挥到极致,背后也是早有准备。为了攻打这座城,俄军集结了大约十五万人的兵力,比之前攻阿夫杰耶夫卡时还多三万。 他们提前把重炮和自杀式无人机部署在城郊,大雾天里虽然没法精准打击,但只要乌军一暴露目标,炮火就立刻覆盖过去。 有被俘的乌军士兵说,他们躲在工事里听见雾里有动静,刚一开枪就被炮弹炸得晕头转向,根本不知道敌人在哪儿。这种“看不见却打得到”的压迫感,比正面冲锋更让人崩溃。 现在的红军城,七成城区被俄军掌控,剩下的乌军被压缩在城西南的一小块区域里,突围的希望越来越渺茫。 这场仗也给现代战争提了个醒,再先进的武器装备,在极端天气面前也可能失灵,而懂得借势而为的战术,往往能发挥出意想不到的效果。