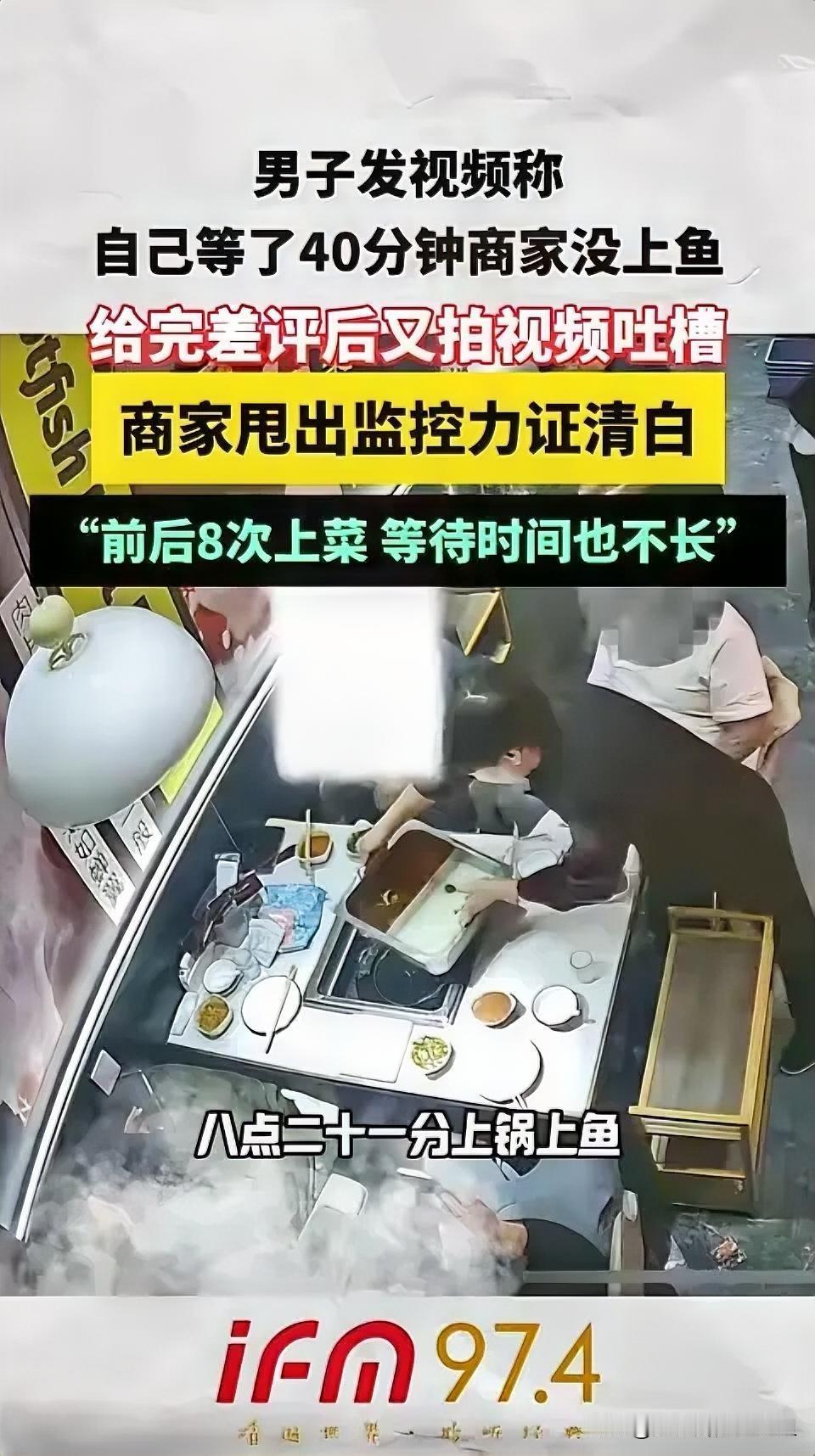

“太缺德了!”辽宁,一男子去吃鱼火锅,入座3分钟后,服务员就将锅端了上来,此后一个小时内,服务员先后8次将鱼肉送来,可男子吃完饭后却打了差评,理由是等了40分钟都没有上鱼!老板无奈只能发布监控自证清白。 这事儿在网上引发热议,监控画面显示服务员确实跑前跑后没闲着。问题出在哪儿呢?估计是沟通出了岔子。服务员可能把“分次上鱼”当成了贴心服务——避免一锅煮太久影响口感,却忘了明确告诉顾客具体安排。顾客心里惦记着“主菜”,觉得前面送来的都不算数,这种信息不对称直接点燃了等待的焦躁情绪。 餐饮行当里,上菜速度一直是投诉重灾区,但这次事件有点特别。后厨明明已经在处理订单,甚至算得上高效,却依然收获差评。这暴露出比物理速度更致命的问题——服务流程的能见度太低。客人感受时间流逝,却看不到后厨的忙碌,也听不到进度更新,等待就变成了猜疑。就像有餐厅发现,即使实际操作时间不变,只要提前告知某道大菜需要20分钟制作,客人往往更能包容。 回头看看这场纠纷,双方其实都有值得商榷的地方。男子忽略分批上鱼的事实直接打差评,确实有失公允。但反过来想,餐厅是否把“隐形服务”做扎实了呢?比如在第一次上鱼时主动说明:“您好,为您分了八次涮煮,保证口感,大概需要40分钟上齐。” 或许就能避免误会。现实中很多冲突就是这样,一方觉得“我做了”,另一方却感觉“我没看到”。 深层次看,这类矛盾凸显了餐饮业从“吃饱”到“体验”的转型挑战。老板盯着出餐效率,厨师纠结火候把控,但顾客评价已经超越了食物本身,延伸至被尊重的感受、透明的流程、以及情绪共鸣。光有监控自证清白不够,关键要在消费过程中构建信任。就像一些成熟餐厅的作法,点菜时提示预计时间,上菜前赠送小菜安抚情绪,这些细节的成本不高,却能有效化解潜在不满。 这场罗生门最可惜的是,明明双方都能成为赢家——顾客获得新鲜体验,餐厅展现服务匠心——最后却双输。它给所有服务行业提了个醒:数字时代的口碑战,既要在事实上经得起监控回放,更要在沟通上经得起心理揣摩。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。