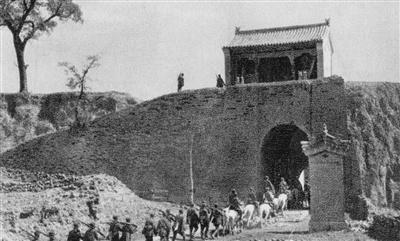

1937年4月,东北一家三口被日军押送刑场,即将执行死刑。父亲被日军斩首,5岁的小男孩强忍着泪水对母亲说到:“妈妈,我不怕……”然而话还没说完,母亲就被一颗子弹打中,而紧抱儿子的双手也松了开来。 作为辽宁民众自卫军第十九路军的司令员,王凤阁自九一八事变后便散尽家财,在通化山区竖起抗日大旗,率部与日伪军周旋五载,大小百余战,让敌人闻风丧胆。 1937年春天,冰雪尚未完全消融,叛徒的出卖却给这支抗日武装带来灭顶之灾,日伪军集结重兵,辅以飞机轰炸,将王凤阁部围困在通化、临江、辑安三县交界的老虎顶子要塞,激战三昼夜,山头被燃烧弹烧成焦土,部队弹尽粮绝、饥寒交迫,最终在大罗圈沟东南岔陷入绝境。 王凤阁手持最后一把大刀与敌人肉搏,力竭之际被绳索捆绑,妻子张氏抱着年仅五岁的儿子小金子,也一同落入敌手。 敌人深知王凤阁的号召力,起初并未动刑,反而摆上酒肉劝降,许诺高官厚禄,面对侵略者的利诱,王凤阁拍案怒斥:“我身为中国人,守土抗战乃是本分,头可断,血可流,投降二字绝不可能!” 劝降不成,日军露出狰狞面目,将他押往刑讯室,用最残酷的手段施加折磨,大铁钉子硬生生钉进他的双手,将其固定在磨盘上,烙铁灼烧皮肤的焦糊味弥漫全屋,鞭抽棍打更是家常便饭。 即便承受着肉体极限的摧残,他每次被押回牢房,都会强撑着伤痕累累的身躯,对着妻儿露出坚定的眼神:“别怕,咱中国人骨头硬,绝不向豺狼低头!” 张氏虽是普通女性,却有着不输男儿的气节,她一边照料受伤的丈夫,一边安抚年幼的儿子,把丈夫的话刻进孩子心里。 小金子虽只有五岁,却早已跟着父亲在战场上奔波,躲在战壕里听着枪炮声长大,看着父亲率部冲锋,也见过战友倒下,他不是麻木的“小战士”,却比同龄孩子多了几分超出年龄的坚毅。 日军曾试图用糖果、饼干引诱他,想从孩子口中套取情报,或是让他劝说父亲投降,可小金子攥紧小拳头,瞪着眼睛喊道:“我是中国人,不吃亡国奴的饭!”稚嫩的声音里,满是与年龄不符的决绝。 1937年4月24日,行刑的时刻终于到来,日军为了掩盖将幼童送上刑场的罪恶,拍照存档时特意将小金子抱到一旁,只拍下王凤阁夫妇昂首挺胸的身影,照片里,二人目视前方,神色坚毅,没有丝毫畏惧。 押往刑场的路上,寒风刺骨,王凤阁拖着伤痕累累的身躯,每一步都走得沉稳有力,张氏紧紧抱着儿子,衣衫单薄却脊背挺直,沿途的民众偷偷抹泪,却敢怒不敢言,日军的刺刀在阳光下闪着寒光,监视着每一个人。 刑场中央早已挖好大坑,日军逼王凤阁跪下,他却屹立如松,脖颈挺直如钢,刽子手的屠刀落下,一腔热血喷薄而出,染红了脚下的黑土,也映亮了围观民众眼中的怒火。 然而一声枪响划破长空,子弹击中了张氏的胸膛,她紧紧抱着儿子的双手骤然松开,身体缓缓倒向大坑,眼中却依旧凝望着儿子,满是不舍与期许。 小金子扑向母亲,稚嫩的哭声终于冲破喉咙,却被日军的呵斥声掩盖,这个五岁的孩子,在一瞬间失去了父母,沦为孤儿,却始终没有低下那颗骄傲的头颅。 日军本想以残酷的处决震慑民众,却没想到这一家三口的壮举,反而点燃了更多人的抗日怒火,尽管日寇在刑场周围派便衣日夜巡视,严禁民众祭奠,但每到深夜,总会有人偷偷来到掩埋英雄的土坑旁,放上一束野花、一碗热饭,许多原本观望的百姓,受此感召,毅然加入了抗日队伍,继承王凤阁的遗志,继续在白山黑水间与侵略者周旋。 如今,硝烟散尽,国泰民安,但那段悲壮的历史永远不该被遗忘,王凤阁的坚守,张氏的决绝,小金子的坚毅,都化作了民族精神的一部分,激励着后人铭记先烈、砥砺前行,那些为了国家独立、民族解放献出生命的英雄们,从未真正离开,他们的精神如同灯塔,永远照亮着后人前行的道路。 你怎么看待这一家三口用生命谱写的壮歌?那些刻在历史里的骨气,是否还在激励着今天的我们?评论区聊聊呗!