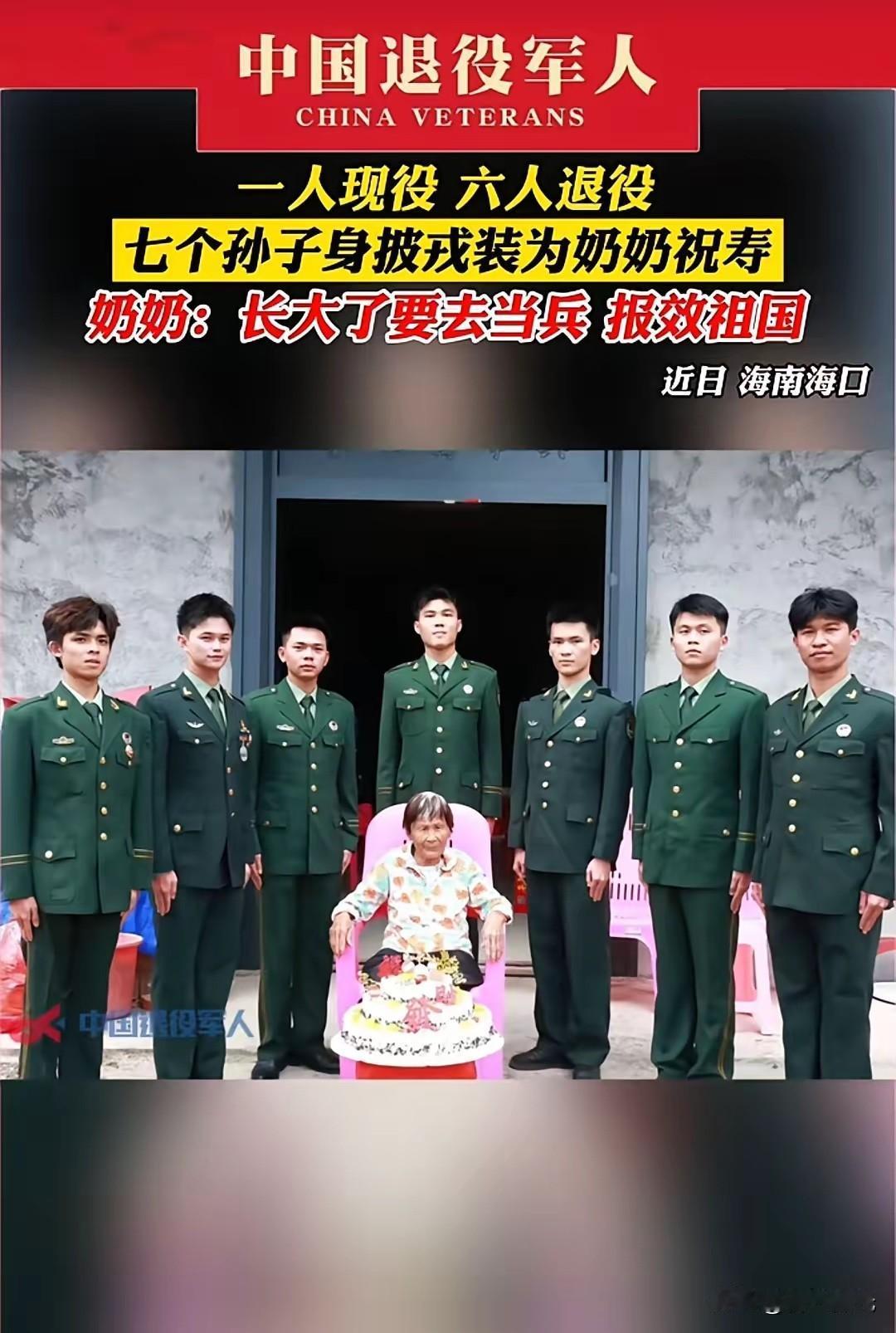

最强兵哥哥天团祝寿记 这画面太燃了!七个孙子,一人现役,六人退役,齐刷刷穿着军装给奶奶祝寿,这哪是普通的家庭聚会,简直是“最强兵哥哥天团”现场!奶奶一句“长大了要去当兵,报效祖国”,不是喊口号,是几十年把家国情怀种进了七个孩子的心里。海口这一家,把“好男儿当兵去”活成了家族传统,把“退役不褪色”穿成了一身荣耀。 视频里的场景刚刷到,就忍不住转发给了身边人。奶奶坐在最中间,满头银发打理得干干净净,脸上满是皱纹却透着精气神。七个孙子围着她站成半圈,个个身姿挺拔,军装笔挺,肩章在灯光下泛着温润的光,有的袖口还留着训练时磨出的细微痕迹,反倒比任何精致装饰都显利落。祝寿歌刚唱到“祝您福寿绵长”,最小的那个——现在还在边疆服役的孙子,突然抬手敬了个军礼,其余六个哥哥几乎是同时抬手,动作整齐得像是刻在骨子里的本能,奶奶眼里瞬间泛起泪光,却笑着拍着手,连说“好娃,都是好娃”。 后来看采访才知道,这家人的当兵情结,早在上一辈就扎了深根。奶奶的老伴儿曾是名老兵,当年跟着队伍上过高山、守过边疆,回来后总爱给孩子们讲部队里的事,说“咱这小家能安稳,全靠国家护着,将来你们有机会,得替国家出份力”。可惜老爷子走得早,没等到孙子们陆续穿上军装的这天,但奶奶把他的话当成了家里的“老规矩”,逢年过节跟孩子们聊天,从不说要赚多少大钱、求多大前程,只反复念叨“做人得有肩膀,能扛事,国家要是需要,咱不能往后退”。 老大当年决定去当兵时,家里日子还不算宽裕。出发前一晚,奶奶坐在灯下忙到半夜,给他收拾行李时,塞了满满一袋子自己炒的花生和煮的茶叶蛋,送他出门时就说了一句话:“到了部队好好练,别偷懒,别给部队丢脸,也别让家里人失望。”这一去就是五年,老大每次寄回照片,要么是在训练场摸爬滚打、浑身是泥的样子,要么是戴着军功章、眼神亮堂的模样,奶奶把这些照片一张张收好,不管谁来家里做客,都要拉着人看看,语气里满是骄傲:“这是我大孙子,在部队保家卫国呢。” 有次邻居跟奶奶打趣,说“您把七个孙子都送进部队,就不心疼他们吃苦受累?”奶奶当时正坐在院子里择菜,闻言抬头望了望远处的天空,慢悠悠地说:“苦点累点算啥?当年我家那口子在外面守边疆,冬天啃冻干粮都没喊过苦,现在娃们在部队能学本事、长志气,这是他们的福气。”这话一点不假,六个退役的孙子里,有的回了地方做社区工作,不管是邻里纠纷还是应急抢险,总是第一个赶到;有的开了家小修理厂,遇到救护车、消防车路过,只要需要帮忙,从来分文不取;还有的去了中小学当校外教官,教孩子们练队列、学纪律,把部队里的好作风带给了一群小家伙。 现在总有人说“家国情怀太宏大,普通人摸不着边”,可看了这家人的故事才明白,家国情怀从来不是遥不可及的空话。它是奶奶连夜炒的花生、煮的茶叶蛋,是孙子们在训练场上流下的汗水,是退役后依然保持的挺拔身姿,是一家人把“报效祖国”当成刻在基因里的信念。比起那些靠刻意摆拍博眼球的场景,这家人没有华丽的辞藻,没有精心设计的环节,只凭着一身军装、一份坚守,就把“小家”的温暖和“大国”的担当紧紧连在了一起。 那天祝寿宴的尾声,七个孙子陪着奶奶慢慢散步,路上遇到几个放学的孩子,围着他们好奇地问:“叔叔们,你们是军人吗?我长大了也想当兵!”最小的孙子蹲下来,轻轻摸了摸孩子的头说:“好啊,等你长大了,要是能不怕苦、敢担当,就去部队里闯一闯,为国家出份力。”奶奶站在一旁,看着孩子们眼里的光,脸上的笑容格外温暖。 这大概就是最好的传承吧,不是把道理挂在墙上,而是把信念种在心里,一代接着一代传,让家国情怀变成融入血脉的印记。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。