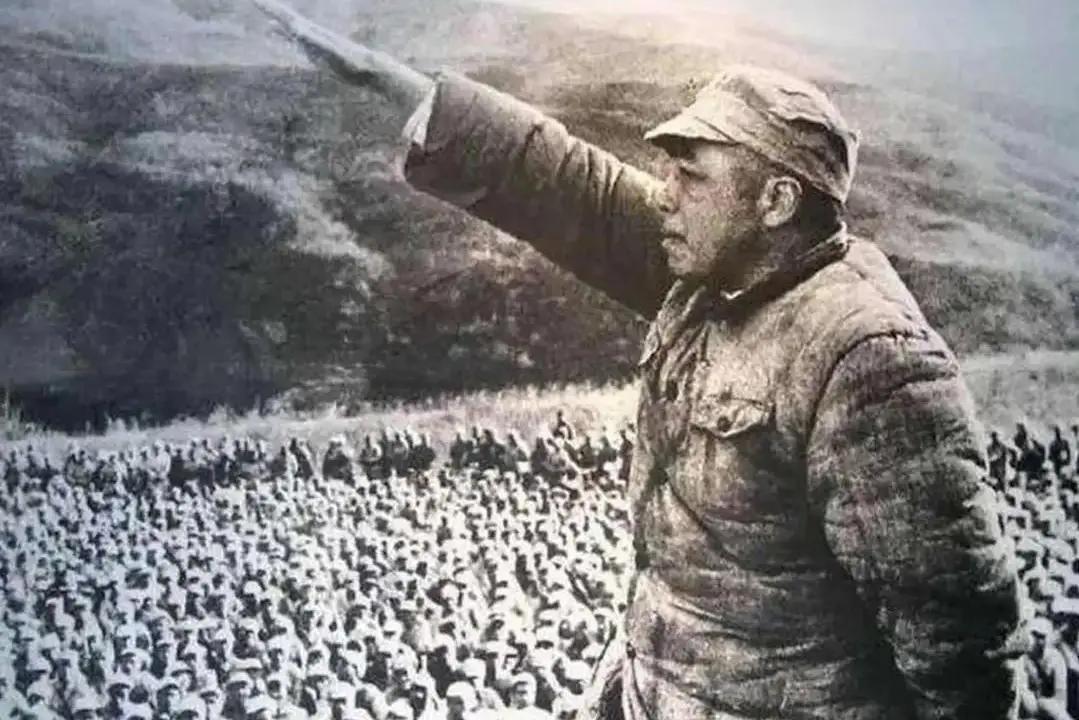

彭德怀落难时,朱德说过一句公道话:“他打了最难打的仗,走了最难走的路,论艰苦卓绝无人能比。”朱老总说的都是实在话。 这并不是一句简单的感慨,更不是泛泛而谈的客套,朱德了解彭德怀太深了。他们从井冈山开始就是并肩作战的战友,一路走来,风风雨雨、血与火、生与死。 朱德之所以敢在那个特殊时期说出这句话,是因为他知道,彭德怀确实是那个“打了最难打的仗,走了最难走的路”的人,而这些都是朱德亲眼见证的。 彭德怀出生在湖南湘潭一个贫苦农家,祖上几代都是种田的,小时候家里穷得连碗饭都吃不饱,冬天的棉衣是东拼西凑的破布缝的,13岁时他就被迫外出帮人放牛,靠打短工补贴家用,他识字不多但性格倔强,打小就不肯吃亏。 成年后他参过清军,当过工兵,也被军阀部队抓壮丁,因脾气火爆,得罪上司,被关进监狱,谁能想到这个曾经被打得半死、几乎命丧狱中的“草根军人”,在几年后会成为中国工农红军的一员猛将? 1928年他加入红军,仅用数年时间,就从一个连长升到了军长,他不是靠拍马屁,也不是靠裙带关系,而是靠一仗一仗地打出来的。 1935年长征的关键时刻,红军过草地,前后都是沼泽,几乎寸步难行,很多战士连鞋都没了,走一步陷一步,彭德怀自己也饿得头晕眼花,但他从不骑马,总是和士兵一起趟草地、过雪山。 有一次有个战士实在走不动了,瘫倒在地,他身边只有一小口炒面。彭德怀二话不说,蹲下来把那口炒面分给了他,甚至把自己的水壶也递过去。有人劝他:“你是军长,不能这么拼。”他却说:“我不拼,谁拼?我拼了士兵才有信心活下去。” 那时候的彭德怀,已经是红军中响当当的“硬汉子”,但他从不拿自己当官。他说自己是“兵头将尾”,永远站在士兵最前面。 1937年抗战全面爆发,八路军挺进华北,彭德怀率领的八路军一一五师,是首批进入敌后作战的主力之一,在山西他指挥的平型关战役,打得日本人措手不及,成了抗战初期的一场经典胜仗。 而在之后的几年里,彭德怀带领部队在敌后穿插,多次组织游击战、破袭战,那些游击队员白天藏身深山老林,晚上出来袭击日军据点,吃的是野菜树皮,睡的是山洞破庙。 一次日军调集重兵围剿八路军总部,彭德怀亲自指挥反击,带几百人硬是从几千人的包围圈中杀出一条血路。他身上带伤,却坚持不下火线,甚至连包扎都是战斗结束后才偷偷进行。 有人说他是“冷面将军”,因为他的命令从不含糊,执行起来就像刀子一样快,但只有他身边的警卫员知道,他每次看到伤员倒在地上,都要回头几次,眼圈发红。 1950年朝鲜战争爆发。毛泽东点将:“谁能扛起这个担子?”周恩来也说:“这个仗得找个敢打、会打的人。”结果全场都看向了彭德怀。 没有准备、没有制空权、没有后勤保障,志愿军就这样在极度困难下过江,彭德怀一到朝鲜前线,第一件事就是进战壕、查口粮、看伤员。他住在破帐篷里,吃着冷饭团,和战士们一样。 在第五次战役时,敌我力量悬殊,很多指挥员都劝他后撤,他却说:“我们不能让美国人看不起中国人!我死也要死在前线!”结果那一战,他指挥部队打出一场漂亮的反击战,震惊世界。 战争最艰难时,他曾亲手为牺牲的战士盖上军毯,嘴里喃喃念着:“你们是最勇敢的孩子,我得替你们把这仗打完。” 朱德听说后站出来说了句大实话:“彭老总不容易,他打了最难打的仗,走了最难走的路,论艰苦卓绝,无人能比。” 被打倒后,彭德怀被下放到四川,改名换姓,住在一间破旧的招待所。他自己种菜、烧水、扫地,过着与世隔绝的生活。 1977年彭老总故去,他的骨灰被安葬在八宝山,军号低鸣,老兵们敬礼,许多人忍不住热泪盈眶。 朱老总的那句话今天听来仍然铿锵有力,它不仅是对一个战友的肯定,更是对那个时代“良知”的坚守。 在那个人人自危的年代,说真话是一种勇气;而朱德的这句“公道话”,是整个军人群体中少有的清醒声音。 彭德怀的命运令人唏嘘,但他一生所经之战、所走之路,确如朱德所言:“无人能比”。他不是神也不是圣人,但他是那个时代最硬的一块铁,最亮的一颗星。 参考资料: 中国共产党新闻网《永葆“勇敢农民”本色的彭老总》