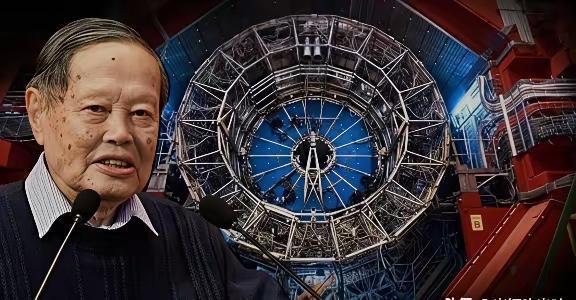

一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做‘嫁衣’,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。 一笔巨资摆在眼前,是砸向高科技前沿,还是稳扎教育根基?2016年秋天,这场关乎国家未来的拉锯战拉开帷幕,杨振宁直言不讳,王贻芳寸步不让。粒子碰撞的火花,会点燃中国科技的哪条路? 没人知道,杨振宁的反对背后,藏着他对中国科研生态的深层忧虑。彼时94岁的他,历经新旧中国的起落,太清楚“根基不牢”的代价——2016年,中国还有近百万农村学校缺乏基本教学设备,西部山区的孩子甚至要走两小时山路上学,而2000亿,相当于当年全国基础教育经费的三分之一。他在公开演讲中激动地说:“我们的孩子还在简陋教室上课,却要花千亿建一个短期难见效益的设备,这不是务实,是浪费!”更关键的是,粒子对撞机领域长期被欧美垄断,中国当时的本土人才储备不足,建成后大概率要依赖外国团队主导,所谓“自主创新”,可能沦为“为他人做嫁衣”。 王贻芳的坚持,同样源于对科技竞争的紧迫感。作为中科院高能所所长,他深耕粒子物理数十年,太明白“落后就要挨打”的道理——当时欧洲强子对撞机(LHC)已发现希格斯玻色子,美国也在筹备新一代设备,中国若错失机会,将彻底被排除在粒子物理前沿之外。他算过一笔账:对撞机虽前期投入巨大,但能带动超导、精密仪器、人工智能等数十个关联产业的突破,这些技术转化后产生的经济效益,远超初期投资。更重要的是,重大科技设施能吸引全球顶尖人才,培养本土科研梯队,“现在不建,30年后我们连追赶的资格都没有!” 这场争议的核心,从来不是“支持科技”或“反对教育”,而是资源分配的“优先级”抉择。杨振宁并非否定粒子物理的价值,而是认为中国当时的发展阶段,应先补齐基础教育的短板——没有足够的人才基数,再先进的设备也难以发挥作用;王贻芳也不是忽视教育,而是坚信“前沿突破能反哺基础”,科技领先才能为教育发展提供更充足的资金和动力。两人看似对立,实则都是为了国家长远发展,只是站在不同维度考量。 更值得深思的是,这场争论倒逼中国科研界反思:重大科技项目的立项,不能只看技术前景,更要结合国情实际。2016年后,中国并未盲目启动对撞机项目,而是将资金合理分配——一方面加大基础教育投入,十年间新建、改扩建农村学校近20万所;另一方面,在粒子物理领域选择“分步推进”,先建设成本较低的中微子实验装置,积累技术和人才。这种“兼顾前沿与基础”的思路,恰恰印证了这场争论的价值——科学决策,从来不是非黑即白的选择,而是权衡利弊后的理性前行。 杨振宁的“保守”,是历经沧桑后的务实;王贻芳的“激进”,是面向未来的担当。两人的拉锯战,让我们明白:科技强国的道路,既要仰望星空探索前沿,也要脚踏实地筑牢根基。没有基础的前沿是空中楼阁,没有前沿的基础则缺乏后劲,唯有平衡发展,才能让中国科技真正行稳致远。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。