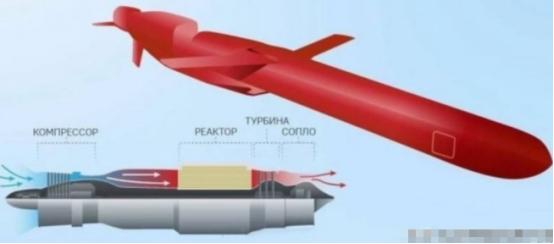

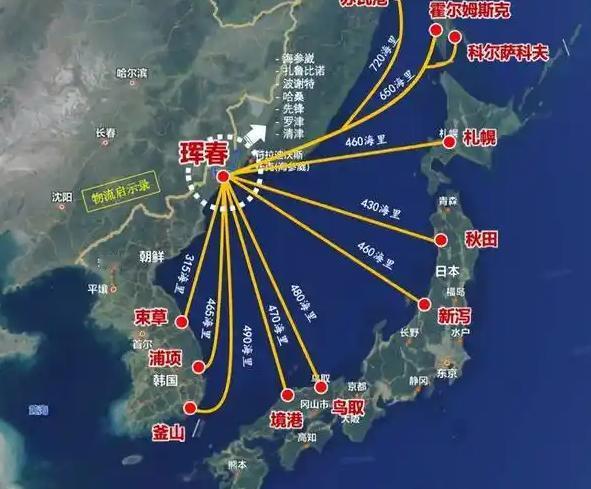

欧洲新闻台援引北约的一份秘密文件报道称, 俄罗斯在10月21日测试成功的“海燕”洲际核动力巡航导弹引起了北约的严重担忧。文件中提到:“由于(该导弹)具有极远的射程和极强的机动性,现有的问题将进一步加剧。” 根据俄罗斯官方公布的数据,10月21日的试射里,这导弹飞了1.4万公里,空中盘旋了15个小时,而且这还没到它的极限射程。啥概念?地球周长也就4万公里出头,1.4万公里意味着它从俄罗斯本土发射,能绕开美军在阿拉斯加、加拿大的预警网,从墨西哥湾甚至南美洲方向突然冒出来,直扑美国本土。 更狠的是,它飞行高度只有50到100米,贴着海面或地形飞,雷达根本发现不了——等看到它的时候,可能只剩几分钟就要砸下来了,拦截弹根本来不及反应。 北约文件里最担心的,就是这种“低空+超长续航”的组合。现在美军的反导系统,主要盯着高空高速的弹道导弹,比如从北极方向砸下来的洲际导弹。 可“海燕”根本不按套路出牌:它先靠固体火箭助推到高空,启动核反应堆后立刻降到50米贴地飞,利用地球曲率躲过高空预警雷达;还能随机变轨,比如从俄罗斯北部发射,不直接飞北美,而是绕北冰洋、穿加勒比海,从美国南部防御薄弱的地方突防。 北约模拟推演显示,现有反导系统对它的拦截成功率不足5%——等雷达捕捉到目标时,导弹只剩几分钟就命中,拦截弹根本来不及升空。 更让北约头疼的,是“海燕”的“无限续航”能力。传统巡航导弹靠化学燃料,比如美国的“战斧”最多飞2500公里就得掉下来;可“海燕”装了个微型核反应堆,理论上能绕地球飞好几圈,持续飞行数天甚至数月。 这意味着它可以在目标区域上空长期盘旋,等着攻击指令——比如,在华盛顿周边空域转悠几天,随时准备对白宫、五角大楼这些核心目标下手。这种“移动的核威慑”,比固定部署的洲际导弹更难预测,也更难防御。 北约文件里还提到一个细节:“海燕”的核反应堆虽然小,但裂变材料足够造成局部辐射污染。换句话说,就算不装核弹头,光是击落它都可能引发核泄漏——导弹被拦截后,反应堆碎片掉下来,可能污染大片区域。 这种“污染威慑”,比直接扔核弹更让对手纠结:打吧,怕辐射扩散;不打吧,等着被炸。北约官员私下承认,这种“打也不是、不打也不是”的困境,比核弹头本身更难应对。 俄罗斯为啥非要搞这种“邪门”武器?说白了,还是被北约逼的。这些年,北约持续东扩,芬兰加入后,俄罗斯与北约的边境线延长了1340公里;美军在波兰部署“宙斯盾”系统,在罗马尼亚部署“萨德”,把俄罗斯西部军区的导弹发射活动盯得死死的。 传统洲际导弹虽然能覆盖北美,但数量受《新削减战略武器条约》限制,而且突防路径被反导网锁死。 “海燕”的出现,等于给俄罗斯的战略威慑加了道“保险”——它不属于传统弹道导弹,不在现有军控条约限制范围内,无限续航能力又能绕开反导部署,相当于告诉北约:“你们建再多反导系统,我也能找到办法打到你。” 不过,“海燕”也不是没短板。为了超低空飞行和隐身,它的巡航速度只有0.8到1.2马赫,比“战斧”还慢。虽然反导系统难拦截,但长时间飞行中,美军的“全球鹰”无人机、浮空器雷达仍有可能发现它。 另外,核反应堆的可靠性还是个问题——2019年北德文斯克试验场的事故,就是因为反应堆冷却系统故障,导致辐射泄漏,5名核专家丧生。这次15小时试飞虽然成功,但实战中连续飞行几十小时的稳定性,还得再验证。 最关键的是,“海燕”的维护成本高得吓人。核动力装置需要专业团队定期检修,部署规模受限于后勤能力。俄罗斯经济在制裁下本就困难,大规模部署“海燕”,可能会挤占其他关键领域的军费投入。 这也是为啥北约文件里说,俄罗斯可能只会少量部署“海燕”,作为“二次核打击”的补充力量——比如,等洲际弹道导弹先轰炸完敌方防空网,它再出场,专打指挥所、工厂这些硬目标。 但就算有短板,“海燕”的战略冲击已经显现。北约现在不得不重新评估自己的防御体系:原本针对高空弹道导弹的反导网,对低空巡航导弹几乎无效;现有的预警雷达,也很难发现50米高度的目标。 为了应对“海燕”,北约已经开始升级欧洲反导系统,比如增加低空预警雷达、部署更多拦截弹,但这些措施成本高昂,而且效果未知。更棘手的是,“海燕”的出现可能引发新的军备竞赛——美国已经重启“先进巡航导弹”项目,计划给现有巡航导弹加装小型核反应堆;法国也宣布加大对核动力推进技术的投入。 说到底,“海燕”1.4万公里的射程,证明了一个道理:在技术突破面前,再精密的反导网也可能变成“马其诺防线”。