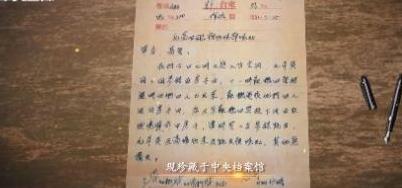

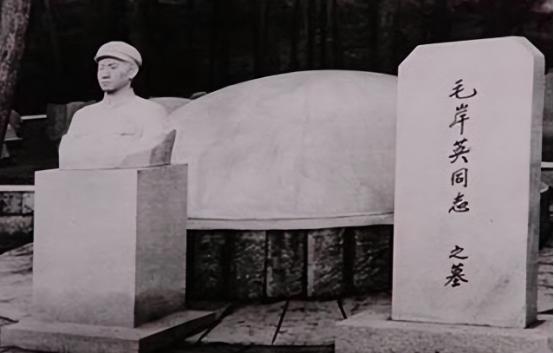

[微风]毛主席去世44年后,彭德怀绝密电报公开,揭开当年毛岸英牺牲真相。 1930年,母亲杨开慧被国民党反动派杀害时,毛岸英年仅8岁,随后与弟弟毛岸青、毛岸龙在上海街头流浪五年,靠捡垃圾、卖报纸维生,尝尽底层疾苦。 六年后,在董健吾、张学良等人的辗转资助下,他远赴苏联求学,这一去便是18年,这段颠沛流离的经历,让他对"平等"二字有着刻入骨髓的执念,也为日后主动请缨赴朝埋下伏笔。 回国后,毛岸英拒绝了父亲身边的秘书岗位,主动要求到延安枣园乡劳动,与农民同吃同住同劳动。 抗美援朝战争爆发时,他第一时间向毛主席递交请战书,毛主席沉默良久后批示:"同意。这是我家的事,也是国家的事。"这句简短的回复既是父亲的支持,更是领袖对"保家卫国人人有责"的践行。 但这份决绝倒让彭德怀一度犯难,这位久经沙场的元帅深知前线凶险,起初坚决反对:"岸英是主席唯一的长子,万一有闪失,我没法向中央交代。" 但毛岸英的坚持最终打动了他——牺牲前11天,毛岸英还向参谋成普提出要调到38军一线部队,只因"想在实战中锻炼自己"。 最终他以"刘秘书"的化名进入志愿军司令部,担任俄语翻译兼机要电报员,与作战参谋徐亩元共用一个小牛皮文件箱,日夜处理机密电报与作战指令。 1950年11月25日清晨,美军侦察机三次在大榆洞上空盘旋,志愿军司令部的防空警报骤然拉响,第一次空袭警报时,毛岸英与战友们迅速躲进防空洞,敌机盘旋片刻后离去。 此时作战室里还堆放着未及转移的机密文件,作为机要电报员的毛岸英深知这些文件关乎战场全局,便与刚从西北军区调来的参谋高瑞欣一同返回处理。 谁也没想到,这一去竟是永诀。 上午11时许,四架美军B-29轰炸机突然折返,密集投下数百枚凝固汽油弹,正在作战室整理电报的毛岸英与高瑞欣来不及撤离,瞬间被火海吞噬。 刚跑出作战室不远的徐亩元被气浪冲倒,回头望去时,曾经熟悉的营房已化为一片焦土。 当救援人员在废墟中搜寻时,只能通过毛岸英左臂腕骨处残留的金属手表残骸辨认身份——那块手表是他赴朝前,岳母张文秋特意将自己从苏联带回的全钢手表赠予他的新婚礼物。 噩耗传来,彭德怀在指挥部枯坐良久,颤抖着手撰写电报,据参谋回忆,这封短短114字的电文,彭帅写了整整一个时辰,泪水多次晕染墨迹,字里行间满是痛惜与自责。 电报辗转送达北京时,毛泽东正坐在办公室批阅文件,卫士李家骥亲眼目睹了领袖的失态:"主席接过电报后一言不发,本来火柴盒就在面前,他却下意识地在口袋里摸索,眼眶通红,泪水在里面打转,却始终不肯让它掉下来。" 面对前来慰问的中央同志,毛泽东用略带沙哑的声音说:"打仗总是要死人的。中国人民志愿军已经献出了那么多指战员的生命,他们的牺牲是光荣的。岸英是一个普通战士,不要因为是我的儿子就当成一件大事。" 当周恩来建议将遗体运回国内安葬时,他断然拒绝:"青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。岸英葬在朝鲜,与牺牲的战友们在一起,很好。" 鲜为人知的是,毛岸英牺牲时新婚仅两个月,1950年10月16日,他与刘思齐在北京举行简单婚礼,婚后第三天便秘密前往东北集结。 临行前,他将斯大林1950年莫斯科谈判时赠予的手枪细心收好——这支象征荣誉的手枪,既是对他外交工作的肯定,更承载着他对和平的期盼。 如今,这两件遗物与徐亩元珍藏的小牛皮文件箱一同,成为见证那段历史的重要文物。 1951年3月,毛泽东在与周世钊的谈话中,首次袒露内心的伤痛:"岸英牺牲,我很悲痛,但我不能搞特殊。如果因为他是我的儿子就优待,那牺牲的千千万万普通士兵家属,又该如何安慰?" 这种"不搞特殊"的坚守贯穿了毛岸英短暂的一生——他拒绝父亲的特殊安排,主动到基层劳动;隐瞒身份赴朝作战,与战士们同吃同住;牺牲后与普通烈士一同安葬在朝鲜平安南道桧仓郡的志愿军烈士陵园。 70多年过去,当人们站在毛岸英的墓碑前,看到的不仅是"毛泽东之子"的标识,更是一位28岁青年用生命践行的誓言。 那封浸透泪水的绝密电报,那块烧熔的手表,那支沉默的手枪,都在诉说着一个朴素的真理:毛岸英从未因领袖之子的身份享受特权,却用最壮烈的牺牲证明了——在保家卫国的战场上,所有战士的生命都同样珍贵,所有坚守都值得永恒铭记。 信源:中国日报 鉴往知来丨纪念馆中的抗美援朝历史