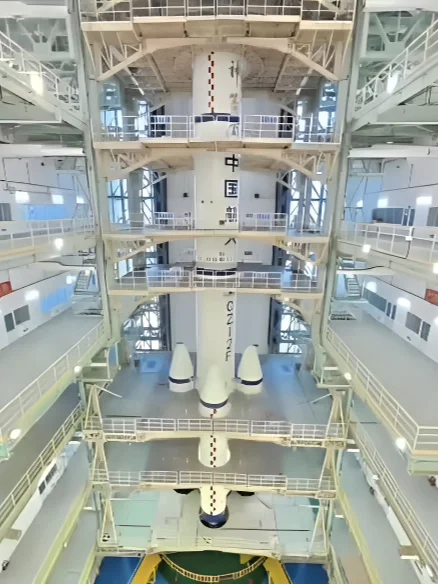

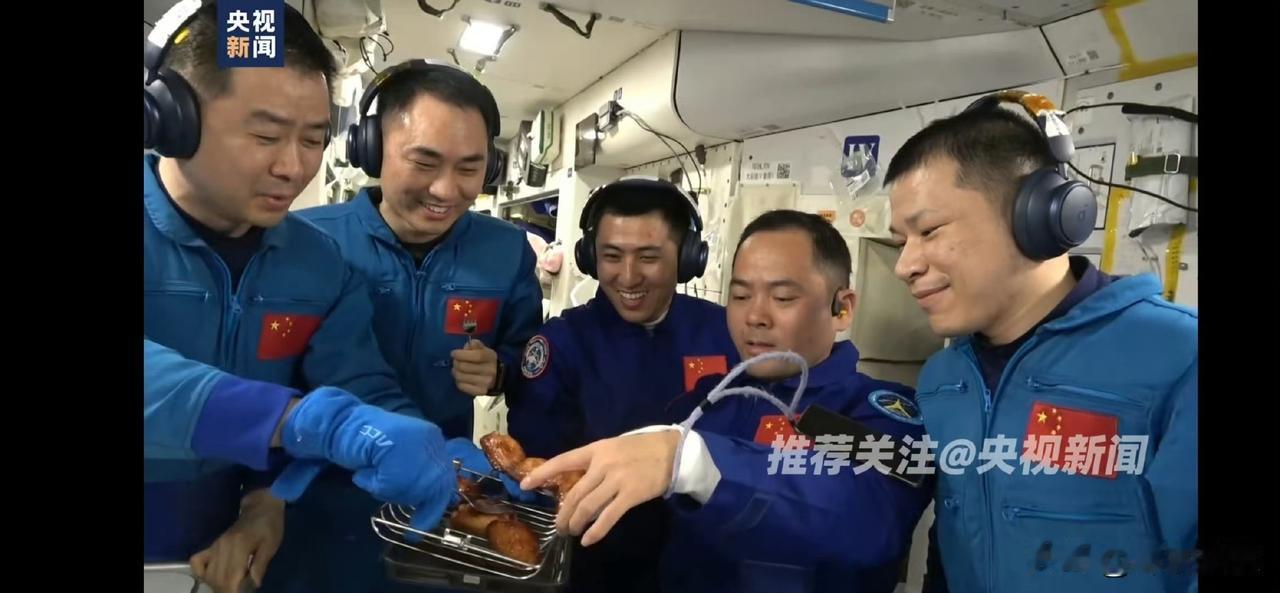

太空传来一道裂纹,全世界的心都悬了起来!就在国内民众还未完全消化这起太空意外的细节时,国际航天界早已炸开了锅。一场关于技术实力与危机应对的全球性讨论,已经被悄然引爆。 11月5日,这个日子注定要被记入中国航天史。神舟二十号乘组原定于当天返回地球,但一个幽灵般的威胁,让一切戛然而止。 返回舱舷窗上的一道细微裂纹,在发射前的亿万次检查中都未曾出现,却在400公里高的轨道上现身。这绝不是普通的玻璃划痕。 地面专家团队经过紧急研判,得出了一个令人心惊的结论:这道裂纹极有可能是由一颗尺寸仅2-3毫米的空间碎片高速撞击所致。 别小看这毫米级的碎片,它以每秒约8公里的速度飞行,动能堪比子弹的十倍。它足以在航天器的外壳上,留下致命的伤口。 舷窗是航天员返回地球时唯一的“眼睛”,也是抵御高温的盾牌。 一旦这道裂纹在再入大气层时扩大,1600℃的高温将瞬间吞噬舱体,后果不堪设想。 当这个消息传出后,一些西方媒体已经开始准备“中国航天遭遇重大挫折”的标题。在他们看来,这几乎是一个无解的难题。 然而,中国航天的反应,却完全超出了所有人的预料。 没有犹豫,没有迟疑,一个决策立刻下达:返回任务推迟,航天员生命安全是第一位。 这句“绝不带已知风险返回”的承诺,掷地有声。它背后所展现的,是一种外界难以想象的系统性力量和绝对自信。 如果将目光投向国际空间站,就能看清这次中国决策的特殊分量。 历史上,国际空间站也曾遭遇碎片撞击导致舱壁漏气,只能依赖航天员进行危险的舱外维修封堵。 更关键的是,他们没有备用飞船可以随时接应。一旦出现无法修复的重大故障,航天员将面临被困太空的绝境。 与之相比,中国的应对堪称教科书级别。 从发现裂纹到安全返回,仅仅用了9天。这9天时间里,中国完成了一系列令人眼花缭乱的操作。 地面团队进行了海量的拍照判读、风洞试验与仿真分析,精确评估了裂纹的风险等级。每一个决策,都建立在严谨的数据之上。 真正的“王牌”,在2025年11月14日被揭晓。 当天11时14分,已在轨的神舟二十一号飞船与空间站分离,载着三名航天员踏上归途。 没错,是换乘!中国首次在太空中实现了载人飞船的“换乘返回”。这在全球载人航天史上,都是破天荒的第一次。 神舟二十一号原本是按计划前来轮换的飞船,但在危急时刻,它无缝切换角色,变成了拯救航天员的“诺亚方舟”。 这种能力,源于中国自神舟十二号任务起就建立的“双箭双船”滚动备份模式。 永远有一艘备用飞船和一枚备用火箭在地面待命,可在10天内应急发射。 这次,应急预案甚至都没完全启动。在轨的飞船直接解决了问题,这展示了一种更高级的系统韧性:将意外直接转化为技术验证的契机。 更令人震撼的是返回速度。此次采用的3圈自主快速返回方案,仅耗时5小时26分钟,就让返回舱稳稳降落在东风着陆场。 这个速度,比神舟十九号的9小时缩短了近一半。它标志着中国的飞船再入控制技术,已进入一个高度自主、减少地面依赖的新阶段。 当指令长陈冬、航天员陈中瑞和王杰健康出舱时,外界才恍然大悟。 这根本不是一次狼狈的“太空逃生”,而是一场从容不迫的技术实力展示。 这场危机处理,带来的影响远不止航天领域。它让世界重新审视中国在极端情况下的动员能力和系统可靠性。 比如,那艘受损的神舟二十号飞船,并没有被当成太空垃圾废弃。它被赋予了新的使命:留轨开展三项关键试验。 它将成为一个独特的空间实验室,监测裂纹在太空环境下的演化规律,并测试新型陶瓷基复合材料等防护材料的性能。 未来,它甚至可能被改造为物资下行平台,将单次货运能力从50公斤提升至300公斤。 这种“化危为机”的思路,展现了中国航天务实而长远的规划。 中国航天之所以能做到这一点,在于他们对太空环境有着清醒的认知。 太空从来不是一片宁静的诗意空间,而是充满危险的黑暗森林。 根据欧洲空间局2025年的报告,太空中大于10厘米的可追踪碎片已达4.4万个,而毫米级的“子弹”更是数以亿计。 任何一次航天任务,都无异于在枪林弹雨中穿行。 中国空间站虽然有类似“软猬甲”的复合防护结构,但面对无穷无尽的碎片,局部损伤在所难免。 正因如此,中国航天从一开始就将冗余和备份做到了极致。 这种“备而不用,但必须要有”的底线思维,最终在此次事件中得到了完美印证。 当中国网民用“平安归来看似平常,实则是极致细节的积累”来评价时,这种信任本身,就是对中国航天体系能力的最高褒奖。