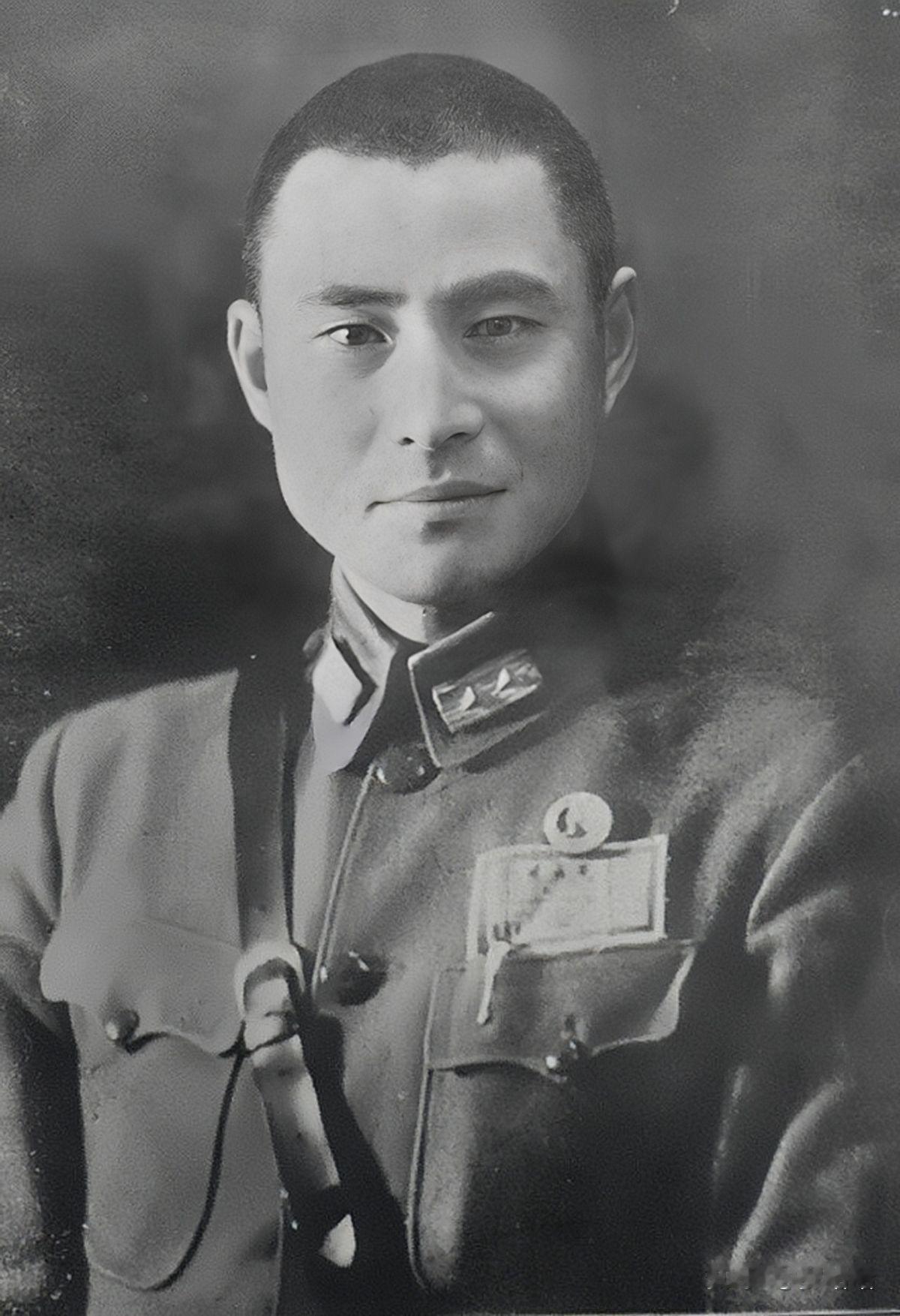

1940年,《雷雨》作者曹禺,出轨一个23岁的女学生,他的清华才女妻子得知此事后,做了一件令人不可思议的事,简直是典型的反面教材! 在中国现代话剧的谱系里,曹禺的名字几乎和《雷雨》画上等号。青年时代的他站在清华校园,刚从南开那座冷清的大宅子里走出不久,童年里父母沉迷鸦片、家中长年烟雾缭绕的阴影,还压在心底。 他在舞台上演过娜拉,在剧团里扮过无数女角,仿佛只有在灯光下,才真正拥有热闹和被注视的感觉。 1931年前后,他进入清华西洋文学系,在话剧社排练《玩偶之家》《罪》时,一次次与郑秀相遇。这位出身名门的才女,背后是烈士与高官交错的家谱,人前矜持锋利,人后又爱戏、爱书。 排练结束后,他送她回宿舍,从易卜生谈到莎士比亚,从戏剧结构谈到人生选择,情感就在这种谈笑里慢慢成形。 1937年,他们在战火中成婚,带着两个女儿辗转到江安小城,一个专心在剧专教书写剧本,一个在麻将桌和厨房之间打捞日常。 曹禺的事业一路上扬,《雷雨》带来的声望让他成为各校争抢的名师,他会在上海课堂上对懒散的学生警告已经把一只脚伸进棺材,又在毕业时当众收回这句话,逗得全场大笑。可转过身回到家里,他对柴米油盐常常心不在焉。 郑秀则从清华风光的才女变成困在小城的全职主妇。她为丈夫放好洗澡水,他却一边假装泡澡一边拿书看,甚至干脆让手在水里晃着,人靠在浴缸边睡着。一次次这样的细节,让她心里积起说不清的失落,只是那时两人都不懂得如何把话摊开说。 真正的裂缝出现在方瑞出现之后。这个受过旧式教育、没上过大学的年轻女子,为了补课走进剧专教室,性子温柔隐忍,说话不急不缓,她认真记笔记的样子,让已经成名的曹禺看见了自己早年的影子。在漫长的补课和通信中,他们把彼此当成知己,小城里关于师生恋的流言慢慢传开。 那封被郑秀无意间看到又放回原处的信,和她后来亲眼看见丈夫把信团成一团吞进肚子的那一刻,一起把隐藏的真相钉死。 她可以把眼泪咽下去,可以在父亲四次动员时拒绝登上飞往台湾的专机,只因为心里还攥着那段从清华走来的婚姻。她在舷梯口回身唤下两个女儿,对父亲含泪道歉,却始终不肯丢下那个已经不再回头的丈夫,这一转身也成了和父亲的永诀。 新中国成立后,婚姻法把一夫一妻写进法律。面对早已形同分居的现实,曹禺提出离婚。郑秀在裁决书上写下仍然爱家宝、愿意成全的句子,签字时终于失声痛哭。她用余生在中学教书抚养女儿,晚年病重时只求再见曹禺一面,最后却只能在弥留之际一遍遍轻唤那个熟悉的称呼。 离婚后的曹禺,与方瑞成家,在戏剧舞台上继续前行。他在三九天跑天桥找乞丐学“数来宝”,在日本学生演出的《雷雨》说明书旁认真写下回信,又在复旦学生的英语莎士比亚戏里为年轻人的热情鼓掌。 晚年的他面对万方时坦白,自己写作时并没有那么崇高的目的,却曾在最亲近的人面前犯下最难弥补的错。 从天津那栋鸦片味的老宅,到清华的礼堂,到江安的小城,再到北京病房里反复呼唤的“家宝”,这段婚姻与这位剧作家的一生纠缠在一起。 他在戏里写尽人性幽暗与家庭悲剧,在戏外却没有守住自己的家。舞台上的掌声终会散去,留在历史背后的,是一个天才如何在爱与责任间踉跄前行的背影。