凡临习过《九成宫醴泉铭》的都知道,里面提到了一部名为《鹖冠子》的古代典籍。

魏征说,“醴泉”被发现绝非偶然,而是太宗李世民“功高大舜,勤深伯禹”遂天降祥瑞:“《鹖冠子》曰:圣人之德,上及太清,下及太宁,中及万灵,则醴泉出。”

盛唐,《鹖冠子》热度持续不减。最为推崇的非韩愈莫属。他专门写了《读鶡冠子》一文,通篇充满赞赏、信服、感叹。相成鲜明对照的,是柳宗元。他认为《鹖冠子》是伪书,为此写下了《辨鹖冠子》。

此后历朝,关于《鹖冠子》的毁誉争讼一直未断。

直到当代,1973年马王堆汉墓帛书中发现了未见于其他古籍而与《鹖冠子》内容、语句相同的记述。李学勤、李红英等先生考证认为,“此亦可作为《鹖冠子》当时战国时著作的佐证”。

《鹖冠子》到底是部什么书?

目前所知,最早著录《鹖冠子》一书的,是班固的《汉书・艺文志》。其曰:“《鹖冠子》一篇。楚人,居深山,以鹖为冠。”可知,《鹖冠子》如同《老子》、《管子》、《墨子》等一样,以作者为名。此作者为楚人,居于深山,以鹖羽饰冠。鹖,属猛禽,似雉而体大,善斗,见同类有难则奋勇往救。《尔雅翼》载,因此故,赵武灵王曾以鹖冠为赵军之冠。

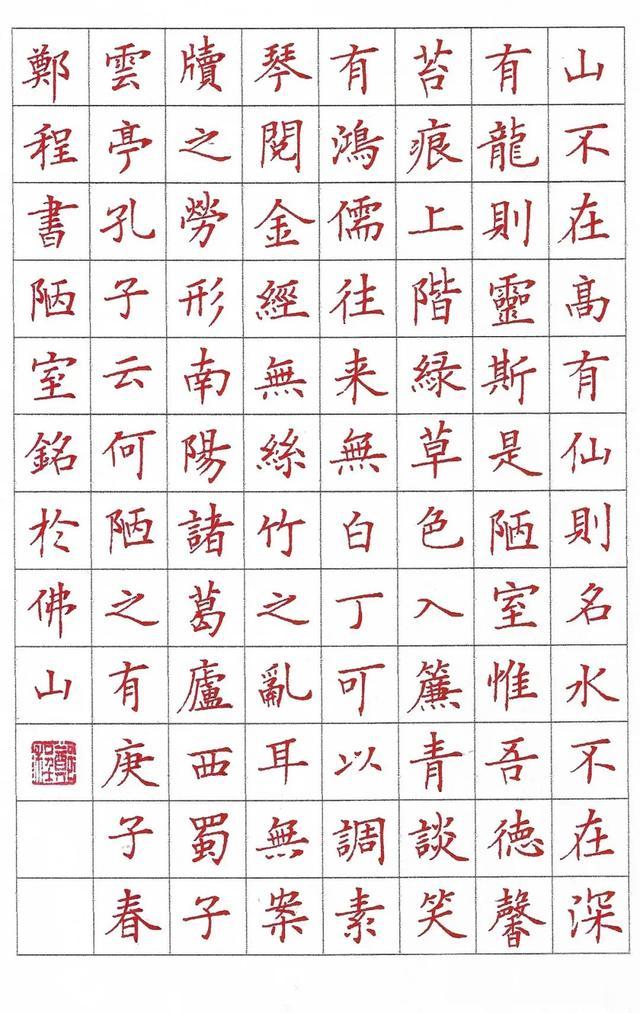

《鹖冠子》

问题是,《艺文志》载录《鹖冠子》“一篇”,传至清代,则已成八卷三十六篇。这也是历朝争讼的重要原因之一。

宋代陆佃为《鹖冠子》作注,核定其书为十九篇。同朝晁公武检核后,亦删去八卷中“前三”和“后二”卷,留三卷十九篇。清乾隆年间编撰《四库全书》,其馆员认为,此二人所选恰当且不谋而合,《鹖冠子》当为十九篇。

当代学者黄怀信先生认为,《艺文志》中,“篇”“卷”互用,其云“一篇”之“篇”,与传世本《鹖冠子》十九篇之“篇”非同一概念,总之,他认为,“三卷”是后人所分,十九篇从内容看是可信的——即《艺文志》所言“一篇”,包括了传世本的“十九篇”。

这十九篇是——卷上:博选;著希;夜行;天则;环流;道端;近迭。卷中:度万;王铁;泰鸿;泰录。卷下:世兵;备知;兵政;学问;世贤;天权;能天;武灵王。

唐代《鹖冠子》灼热不减并非没有缘由——因为李氏父子都崇尚老子的道家学说,而此书秉承的核心理论就是道家思想。

《鹖冠子》

具体来说——第一,崇“道”以为宇宙万物之根本。如《环流》篇,细述大道循环流转、生生不息、无穷无尽之宇宙万物转化的根本作用;且总结了这一过程中阴阳化育、成败交替、美恶相饰、物极必反诸多规律。如《泰鸿》篇,强调“大道”具有总括性、统摄性,涵括万有而为一,故谓“泰一(太一)”;“泰一”之“道”究天地之始、穷万物之源,蕴含宇宙万物之同出之法则。显然,此篇与阐述老子思想的战国楚简《太一生水》有直接源流关系。

第二,“道”为“一”,化而生“法”,再生神明,神明以“法”为“天则”。如《环流》篇,称“道”为“一”,“一”可化为差异性方法即“法”。如《兵政》篇,提出“道生法,法生神,神生明”,所谓“神明”,就是通晓宇宙万物转化之理。如《天则》篇,认为“道”以“法”展示自己存在,体现其主宰性、统摄性。须以“法”为“天则”,“无钩无绳,浑沌不分,大象不成,事无经法,精神相薄,乃伤百族,偷气相时,后功可立,先定其利,待物自至,素次以法,物至辄合。法者,天地之正器也;用法不正,玄德不成,上圣者,与天地接,结六连而不解者也。”所以要法事物自然之势,据此作为行动的准则。

第三,推崇“内圣”修养之功。如《学问》篇,强调学习“道”,须以己身达到灵明神妙境地,如此才能据事物变化而使令之,因循事物之所为而定夺之。此一说,与庄子所论修养境界说极为吻合。

另外,《鹖冠子》还专门讲到圣王治世必循“天则”而行;讲到治世的五种途径;讲到治世必须博选众贤;讲到战争和用兵的一般规律等等。凡此种种,皆离不开“道”,即“道有度数”。其中,充满辩证思想。关于用兵,其与《孙子兵法》等兵书甚至难分伯仲。